Оглавление

Введение 2

Глава 1. Начало развития воздухоплавания 3

Глава 2. Из истории воздухоплавания в России 8

Глава 3. Использование тепловых аэростатов в современном мире 11

Глава 4. Теоретические основы воздухоплавания 12

Глава 5. Расчет подъемной силы детского воздушного шара и количества шаров для подъема человека 13

Использованная литература 14

Введение

С давних времен люди мечтали о возможности летать над облаками, плавать в воздушном океане, как они плавали по морю. Каждый из нас хотел бы подняться в высь на воздушном шарике. А сколько нужно взять воздушных детских шариков, чтобы совершить полет?

Цель работы: рассмотреть развитие воздухоплавания и рассчитать, сколько надо взять детских воздушных шаров, чтобы подняться вверх.

Исходя, из цели возникают следующие задачи:

Ознакомиться с началом развития воздухоплавания;

Ознакомиться с историей развития воздухоплавания в России;

Посмотреть использование воздухоплавания в наше время;

Изучить теоретические основы воздухоплавания;

Рассчитать подъемную силу детского воздушного шарика и количество шаров для подъема человека.

Глава 1. Начало развития воздухоплавания

"ПАССАРОЛА" ЛОРЕНЦО ГУЗМАО

K числу пионеров воздухоплавания, чьи имена не были забыты историей, но чьи научные достижения оставались неизвестными или ставились под сомнение на протяжении столетий, относится бразилец Бартоломмео Лоренцо. Это его подлинное имя, а в историю воздухоплавания он вошел как португальский священник Лоренцо Гузмао, автор проекта "Пассаролы", которая до последнего времени воспринималась как чистая фантазия. Проявив незаурядные способности в изучении физики и математики, он начал с того, что является основой любого начинания: с эксперимента. Им было построено несколько моделей, ставших прообразами задуманного судна. В августе 1709 года модели были продемонстрированы высшей королевской знати. Одна из демонстраций была успешной: тонкая яйцеобразная оболочка с подвешенной под ней маленькой жаровней, нагревающей воздух, оторвалась от земли почти на четыре метра. Лоренцо Гузмао был первым человеком, который, опираясь на изучение физических явлений природы, сумел выявить реальный способ воздухоплавания и попытался осуществить его на практике.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЖОЗЕФА МОНГОЛЬФЬЕ

В результате нехитрого эксперимента Ж. Монгольфье увидел, как матерчатая оболочка, сшитая в форме коробки из двух кусков ткани, после наполнения ее дымом устремилась вверх. Открытие Жозефа увлекло и его брата. Работая теперь уже вместе, они соорудили еще две аэростатические машины (так они называли свои воздушные шары). Одна из них, выполненная в виде шара диаметром 3,5 метра, была продемонстрирована в кругу родных и знакомых. Успех был полный - оболочка продержалась в воздухе около 10 минут, поднявшись при этом на высоту почти 300 метров и пролетев по воздуху около километра. Окрыленные успехом, братья решили показать изобретение широкой публике. Они построили огромный воздушный шар диаметром более 10 метров. Его оболочка, сшитая из холста, была усилена веревочной сеткой и оклеена бумагой с целью повышения непроницаемости. Демонстрация воздушного шара состоялась на базарной площади города 5 июня 1783 года в присутствии большого числа зрителей. Шар, наполненный дымом, устремился ввысь. Специальный протокол, скрепленный подписями должностных лиц, засвидетельствовал все подробности опыта. Так впервые официально было заверено изобретение, открывшее путь воздухоплаванию.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССОРА ШАРЛЯ

Полет воздушного шара братьев Монгольфье вызвал большой интерес в Париже. Академия наук пригласила их повторить свой опыт в столице. В то же время, молодому французскому физику профессору Жаку Шарлю было предписано подготовить и провести демонстрацию своего летательного аппарата. Шарль был уверен, что Монгольфьеров газ, как называли тогда дымный воздух, - это не лучшее средство для создания аэростатической подъемной силы. Он был хорошо знаком с последними открытиями в области химии и считал, что гораздо большие выгоды сулит использование водорода, так как он легче воздуха. Но, избрав водород для наполнения оболочки летательного аппарата, Шарль оказался перед рядом технических проблем. В первую очередь, из чего изготовить легкую оболочку, способную длительное время держать летучий газ. Справиться с этой проблемой ему помогли механики братья Робей. Они изготовили материал необходимых качеств, использовав легкую шелковую ткань, покрытую раствором каучука в скипидаре. 27 августа 1783 года на Марсовом поле в Париже стартовал летательный аппарат Шарля. На глазах 300 тысяч зрителей он устремился ввысь и вскоре стал невидимым.

ПЕРВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПАССАЖИРЫ

Успешный полет аэростата Шарля не остановил братьев Монгольфье в их намерении воспользоваться предложением Академии наук и продемонстрировать в Париже аэростат собственной конструкции. Стремясь произвести наибольшее впечатление, Этьенн использовал весь свой талант, недаром он считался также отличным архитектором. Построенный им воздушный шар был в определенном смысле произведением искусства. Его оболочка высотой более 20 метров имела необычную бочкообразную форму и была разукрашена снаружи вензелями и красочными орнаментами. Продемонстрированный официальным представителям Академии наук воздушный шар вызвал у них такое восхищение, что было решено повторить показ в присутствии королевского двора. Демонстрация состоялась в Версале (под Парижем) 19 сентября 1783 года. Правда, воздушный шар, вызвавший восхищение французских академиков, не дожил до этого дня: его оболочку размыло дождем, и он пришел в негодность. Однако это не остановило братьев Монгольфье. Работая день и ночь, они построили к намеченному сроку шар, который по своей красоте не уступал предыдущему. Чтобы произвести еще больший эффект, братья прицепили к воздушному шару клетку, куда посадили барана, утку и петуха. Это были первые пассажиры в истории воздухоплавания. Воздушный шар оторвался от помоста и устремился ввысь, а через восемь минут, проделав путь в четыре километра, благополучно опустился на землю. Братья Монгольфье сделались героями дня, были удостоены наград, а все воздушные шары, в которых для создания подъемной силы использовался дымный воздух, стали с того дня именоваться монгольфьерами.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА НА МОНГОЛЬФЬЕРЕ

Каждый полет воздушных шаров братьев Монгольфье приближал их к заветной цели - полету человека. Построенный ими новый шар был крупнее: высота 22,7 метра, диаметр 15 метров. В нижней его части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. В середине галереи был подвешен очаг для сжигания крошеной соломы. Находясь под отверстием в оболочке, он излучал тепло, подогревавшее воздух внутри оболочки во время полета. Это позволяло сделать полет более длительным и в какой-то мере управляемым. Король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете. Столь рискованную для жизни задачу, по его мнению, следовало поручить двум преступникам, приговоренным к смертной казни. Но это вызвало бурные протесты Пилатра де Розье, активного участника постройки монгольфьера. Он не мог смириться с мыслью о том, что в историю воздухоплавания войдут имена каких-то преступников, и настаивал на личном участии в полете. Разрешение было получено. Другим "пилотом" стал поклонник воздухоплавания маркиз Ар-ланд. И вот 21 ноября 1783 года человек наконец-то смог оторваться от земли и совершить воздушный полет. Монгольфьер продержался в воздухе 25 минут, пролетев около девяти километров

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ШАРЛЬЕРЕ

Стремясь доказать, что будущее воздухоплавания принадлежит шарльерам (так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом), а не монгольфьерам, профессор Шарль понимал, что для этого нужно осуществить полет людей на шарльере, причем более эффектный, чем полет братьев Монгольфье. Создавая новый аэростат, он разработал ряд проектно-конструкторских решений, которые затем использовались на протяжении многих десятилетий. Построенный им шарльер имел сетку, обтягивавшую верхнюю полусферу оболочки аэростата, и стропы, с помощью которых к этой сетке подвешивалась гондола для людей. В оболочке была сделана специальная отдушина для выхода водорода при падении наружного давления. Для управления высотой полета использовались специальный клапан в оболочке и балласт, хранящийся в гондоле. Был предусмотрен и якорь для облегчения посадки на землю. 1 декабря 1783 года шарльер диаметром более девяти метров взял старт в парке Тюильри. На нем отправились профессор Шарль и один из братьев Робер, принимавших активное участие в работах по постройке шарльеров. Пролетев 40 километров, они благополучно опустились возле небольшой деревеньки. Затем Шарль в одиночку продолжил путешествие. Шарльер пролетел пять километров, забравшись на небывалую для того времени высоту - 2750 метров. Пробыв в заоблачной вышине около получаса, исследователь благополучно приземлился, завершив, таким образом, первый в истории воздухоплавания полет на аэростате с оболочкой, наполненной водородом.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ

История воздухоплавания была историей не только побед, но и поражений, а порой и драматических судеб. Примером тому жизнь Пилатра де Розье. физик по образованию, он одним из первых понял истинное значение изобретения Жозефа Монгольфье. Розье упорно выдвигал идею пилотируемого воздухоплавания, неоднократно заявляя о личной готовности совершить полет на воздушном шаре. Настойчивость и смелость привели к триумфу: Розье стал первым пилотом-воздухоплавателем, совершив 21 ноября 1783 года вместе с маркизом д"Арландом двадцатиминутный полет на монгольфьере. По его предложению была изменена конструкция монгольфьера, строившегося в 1783 году в городе Лионе для демонстрации полета. В новом варианте воздушный шар был рассчитан на подъем в воздух двенадцати человек. И хотя лионский монгольфьер поднял в воздух только семь человек и через 15 минут снова коснулся земли, это был первый в истории воздухоплавания полет многоместного воздушного шара. Затем Розье ставит новый рекорд. В полете на монгольфьере вместе с химиком Пру он достигает высоты 4000 метров. Добившись этого успеха, Розье возвращается к мысли о дальних перелетах. Теперь его цель - перелет через Ла-Манш. Он разрабатывает аэростат собственной конструкции, объединяющий в себе обычный сферический шарльер и монгольфьер цилиндрической формы. Комбинированный аэростат стал именоваться розьером. Но судьба явно не была благосклонна к Пилатру де Розье. Поднявшись 15 июня 1785 года в воздух вместе со своим помощником Роменом, Розье не успел долететь даже до Ла-Манша. Возникший на розьере пожар привел к трагической гибели обоих воздухоплавателей.

ОТ МЕЧТЫ К ПРОФЕССИИ

Попытки реализации управляемого движения аэростатов, предпринимавшиеся во Франции в первые годы развития воздухоплавания, не дали положительных результатов. А интерес широкой публики к демонстрационным полетам постепенно превращал воздухоплавание в особый вид зрелищных мероприятий. Но в 1793 году, то есть десять лет спустя после первых полетов людей на аэростатах, была обнаружена область их практического применения. Французский физик Гитон де Морво предложил использовать аэростаты на привязи для подъема в воздух наблюдателей. Эта идея была высказана в тот момент, когда враги Великой французской революции пытались задушить ее. Техническая разработка проекта привязного аэростата была возложена на физика Кутелля. Он успешно справился с задачей, и в октябре 1793 года аэростат отправили в действующую армию для проведения полевых испытаний, а в апреле 1794 года был издан декрет об организации первой воздухоплавательной роты французской армии. Ее командиром был назначен Кутелль. Появление привязных аэростатов над позициями французских войск ошеломило противника: поднимаясь на высоту 500 метров, наблюдатели могли заглянуть далеко в глубь его обороны. Разведывательные данные передавались на землю в специальных коробках, которые спускались по шнурку, прикрепленному к гондоле. После победы французских войск решением Конвента была создана Национальная воздухоплавательная школа. Хотя она просуществовала всего пять лет, начало было положено: воздухоплавание стало профессией.

Глава 2. Из истории воздухоплавания в России

В России первый полёт на воздушном шаре совершил француз Ж. Гарнерен 20 июня и 18 июля 1803 в Петербурге и 20 сентября 1803 в Москве.После первых полётов, носивших больше развлекательный характер, аэростаты стали применять с научными (для изучения атмосферы, географических исследований и др.) и военными целями. 30 июня 1804 в Петербурге русский учёный Я. Д. Захаров и бельгийский физик Э. Робертсон совершили полёт на аэростате с целью наблюдения различных физических явлений. Полёт продолжался 3 ч 45 мин, была достигнута высота 2550 м. В феврале 1805 участники русской кругосветной экспедиции под командованием адмирала И. Ф. Крузенштерна, находясь в г. Нагасаки (Япония), впервые для наблюдения воздушных течений отправили в полёт аэростат, наполненный тёплым воздухом.

В 1869 в России была организована постоянная комиссия по применению воздухоплавания к военным целям. С 1870 в Усть-Ижорском сапёрном лагере под Петербургом производились наблюдения с аэростатов за передвижениями войск и корректирование артиллерийской стрельбы по невидимым с земли целям.В 1880 был основан воздухоплавательный отдел Русского технического общества и с1 января 1880 в Петербурге начинает выходить журнал «Воздухоплаватель», издававшийся с перерывами до 1917. В 1885 в Петербурге была учреждена кадровая команда военных воздухоплавателей (в 1887 реорганизована в «Учебный кадровый воздухоплавательный парк»), которая приступила к учебно-тренировочным подъёмам и полётам на аэростатах. В 1885 в Главной физической обсерватории, которой руководил академик М. А. Рыкачёв, были разработаны самопишущие метеоприборы, поднимавшиеся на шарах-зондах и воздушных змеях. 19 августа 1887 Менделеев на военном аэростате совершил полёт из г. Клина для наблюдения солнечного затмения. Русские учёные использовали для научных целей и учебные полёты офицеров, снабжая аэростаты метеоприборами. Одним из организаторов этих полётов и многократным их участником был военный учёный профессор М. М. Поморцев. Ему удалось выработать методику наблюдений, усовершенствовать существовавшие аэронавигационные приборы и создать новые. Научное применение воздухоплавания не ограничивалось областью метеорологии и аэрологии. Производились попытки применить свободные аэростаты (позднее дирижабли) для исследования труднодоступных местностей.

Накануне и во время 1-й мировой войны 1914—18 в наиболее развитых капиталистических странах на вооружении находились разные типы дирижаблей (английский мягкий дирижабль для обнаружения подводных лодок, немецкий жёсткий дирижабль для бомбардировки и дальней разведки). Скорость их полёта 80—130 км/ч, высота 3500—5000 м. Во время войны они эффективно участвовали в морской разведке и охране берегов, в борьбе с подводными лодками на местах стоянок морских судов и при сопровождении судов в море.

Советские воздухоплаватели активно участвовали в годы Гражданской войны в боях под Царицыном, Камышином и др. Новым в боевом использовании привязных аэростатов был подъем их для разведки и корректирования артиллерийского огня с судов речных флотилий (на Волге и Днепре), а также с бронепоездов. Впервые аэростат был поднят 16 марта 1919 с бронепоезда «Черноморец», действовавшего на Южном фронте, 2-й воздухоплавательный отряд во взаимодействии с бронепоездом «Воля» за 2 недели ожесточённых боев произвёл 75 подъёмов аэростатов. Советские военные воздухоплаватели совершили на всех фронтах за годы Гражданской войны около 7 тыс. боевых подъёмов.

27 июля 1920 состоялся полёт свободного аэростата. Н. Д. Анощенко, И. И. Олеринский и Л. Э. Куни поднялись на аэростате с Красной площади в Москве, достигли высоты около 5000 м и приземлились у г. Богородска. С 1921 начались регулярные полёты на аэростатах с учебной и тренировочной целями и одновременно проводились научные наблюдения. Было проведено несколько конкурсов на создание лучших образцов воздухоплавательных аппаратов. 8—9 ноября 1922 Н. Д. Анощенко, И. И. Мейснер и Н. Г. Стобровский на свободном аэростате совершили полёт продолжительностью 22 ч 10 мин на расстояние 1273 км (из Москвы до озера Лиекса в Северной Карелии). Это было рекордное достижение. 12 октября 1924 Обществом друзей воздушного флота были проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания, в которых участвовало 8 аэростатов.

В СССР воздухоплавание получило распространение также и в спортивных целях — в состязаниях на продолжительность, высоту и дальность полёта. К началу Великой Отечественной войны из 24 официально зарегистрированных мировых рекордов в области воздухоплавания 17 были завоёваны советскими воздухоплавателями. Широкое применение воздухоплавание нашло в годы Великой Отечественной войны 1941—45. Аэростаты наблюдения вели длительную артиллерийскую разведку, корректировали огонь батарей. Большое распространение в системе противовоздушной обороны гг. Москвы, Ленинграда и других от налётов немецко-фашистской авиации получили аэростаты заграждения. Кроме привязных аэростатов, в дни войны для перевозки специальных грузов в тылу применялся дирижабль мягкой системы «В-12».С 1945 по 1947 этот дирижабль применялся на Чёрном море для отыскания минных полей, затонувших судов и др.

После окончания Великой Отечественной войны спортивное и научное воздухоплавание в Советском Союзе продолжает развиваться. 3 июля 1945 на аэростате поднялись в воздух С. А. Зиновьев и А. М. Боровиков для научных наблюдений атмосферного электричества, а 9 июля 1945 с аэростата они провели наблюдение солнечного затмения. 11 ноября 1945 Г. И. Голышев и М. И. Волков поднялись на высоту 11 500 м для изучения физических явлений в верхних слоях атмосферы. 25—28 октября 1950 советские аэронавты С. А. Зиновьев, С. С. Гайгеров и М. М. Кирпичёв совершили полёт на том же аэростате из Москвы в Казахстан, пролетев по прямой около 3200 км за 84 ч 24 мин. Полёт происходил на высоте более 5 тыс. м. 50-е гг. ознаменовались большим скачком в изучении физики атмосферы и, в частности, закономерностей движения воздушных масс. Были открыты так называемые струйные течения в атмосфере. Возникла возможность создания карт струйных течений над всем земным шаром и прогнозирования трассы полёта аэростата с момента его старта на несколько суток предстоящего полёта. Одновременно с расширением знаний по физике атмосферы произошли и существенные изменения в воздухоплавательной технике. Химическая промышленность выпустила новые пластические материалы для изготовления оболочек аэростатов (полиэтилен, полиэтилентерефталат и др.). Эти материалы прозрачны, прочны, морозостойки, очень легки (1 м2 такой плёнки весит 30—50 г) и мало нагреваются лучами Солнца. На аэростате, выполненном из таких материалов, можно достичь высоты около 40 км и продолжительности полёта более 15 суток. Достижения радиотехники, электроники, автоматики, точного приборостроения и др. позволили создать надёжно летающие и выполняющие сложную исследовательскую программу беспилотные свободные аэростаты, называемые автоматическими аэростатами. Ими пользуются для изучения воздушных струйных течений, для географических и медико-биологических исследований в нижних слоях стратосферы, как стартовыми площадками для запуска метеорологических ракет и подъёма телескопов и т.д.

Глава 3. Использование тепловых аэростатов в современном мире

Подъем шара в привязном режиме с рекламой организаторов и рекламодателей;

Свободный полет с рекламой и пассажирами на борту над городами;

Ночное шоу: подъем одного или нескольких аэростатов в темное время суток и работа их на привязи с использованием внутренней подсветки;

Полеты с целью десантирования парашютистов, для выполнения фото и видеосъемки;

Полеты на чемпионатах Украины, России, Венгрии и др. стран, на Чемпионатах Мира и Европы.

Глава 4. Теоретические основы воздухоплавания

На все тела в воздухе действует выталкивающая (архимедова) сила.

Чтобы найти архимедову силу, действующую на тело в воздухе, надо рассчитать ее по формуле, умножив ускорение свободного падения на плотность воздуха и на объем тела: Fа=gρVт

Если эта сила окажется больше силы тяжести, действующей на тело, то тело взлетит. На этом основано воздухоплавание.

Чтобы воздушный шар поднимался выше, его надо наполнить газом, плотность которого меньше, чем у воздуха. Это может быть водород, гелий или нагретый воздух.

Чтобы определить, какой груз может поднять воздушный шар, надо знать его подъемную силу. Подъемная сила воздушного шара равна разности между архимедовой силой и действующей на шар силой тяжести.

Fпод=Fа-(Fт оболочки+Fт газа внутри)

Fт оболочки=mg

Fт газа внутри=gρгVт

Чем меньше плотность газа, заполняющего воздушный шар данного объема, тем меньше действующая на него сила тяжести и поэтому тем больше возникающая подъемная сила. При нагревании воздуха его плотность уменьшается в 1,37 раза. Поэтому подъемная сила шаров, заполненных теплым воздухом, оказывается небольшой.

Плотность водорода в 14 раз меньше плотности воздуха, и подъемная сила шара, наполненного водородом, более чем в 3 раза превышает подъемную силу нагретого воздуха того же объема. Водород, однако, горит и образует с воздухом легко воспламеняющуюся смесь.

Негорючим и одновременно легким газом является гелий. Его мы будем использовать при расчете подъемной силы.

Глава 5. Расчет подъемной силы детского воздушного шара и количества шаров для подъема человека

Наша задача: рассчитать, сколько нужно детских воздушных шариков, чтобы подняться вверх.

Для этого сначала нужно рассчитать подъемную силу одного шара.

Чтобы это сделать мы вначале выполнили необходимые измерения, а именно измерили массу шара и длину его окружности.

Результаты получились следующие: масса m= 10,22г=0,01022кг,

длина окружности 1= 98 см=0,98 м.

Для дальнейших вычислений нам потребуются табличные значения плотностей: плотность воздуха ρ=1,3 кг/м3

Плотность гелия ρ=0,189 кг/м3

Подъемная сила вычисляется по формуле: Fпод=Fа-(Fт оболочки+Fт газа внутри)

Чтобы ее вычислить, выполним следующие действия:

Посчитаем выталкивающую (архимедову) силу, которая действует на шар: Fа=gρвоздухаVт , где g(ускорение свободного падения)=9,8м/с2

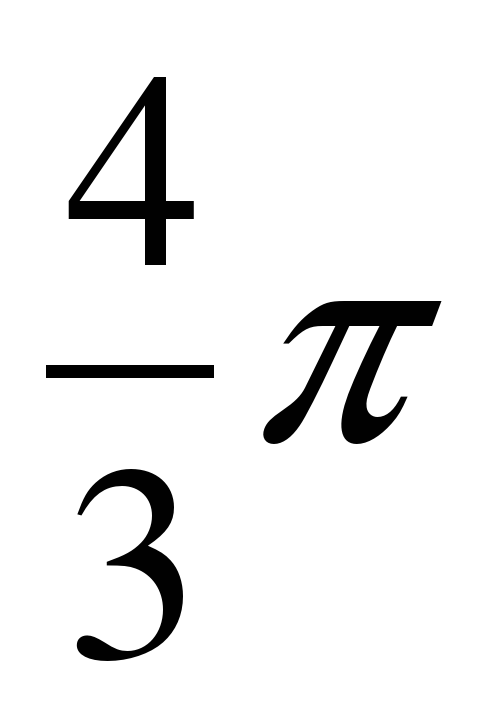

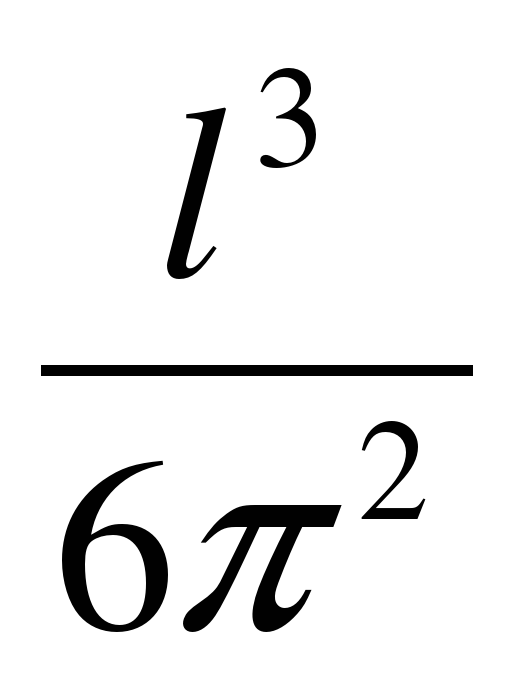

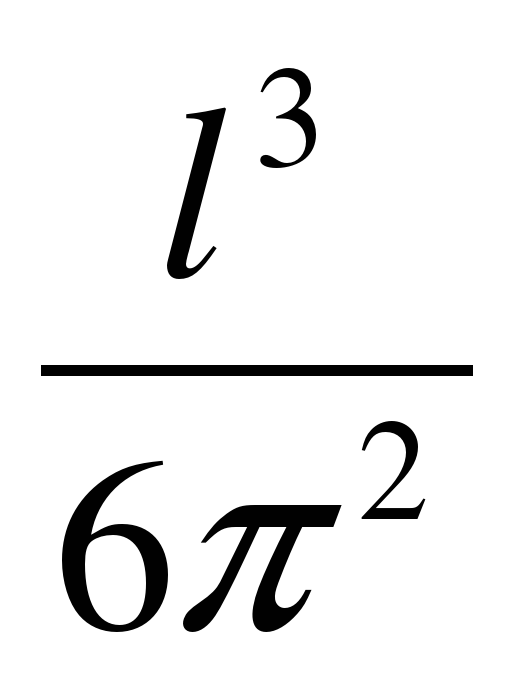

Vт- объем шара, который вычисляется по формуле V= R3;

R3;

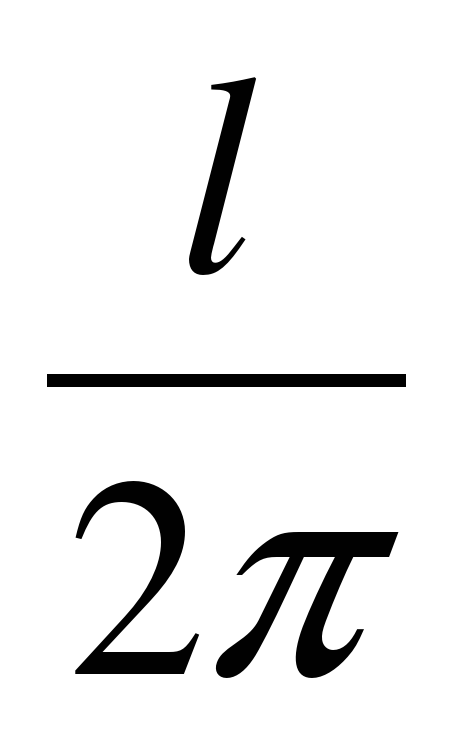

R- радиус окружности, вычисляется по формуле R= ;

;

Fа= g ·ρвоздуха

Итак, архимедова сила равна: Fа=9,8 м/с2 ·1,3 кг/м3 ·0,016м3=0,202 Н

Вычислим силу тяжести оболочки: Fт оболочки=mш ·g

Fт оболочки=0,01022кг·9,8 м/с2=0,1 Н

Вычислим силу тяжести газа внутри: Fт газа внутри=gρгVт

Fт газа внутри= g ·ρгелий

Fт газа внутри= 9,8·0,189 кг/м3·0,016м3=0,029 Н

Найдем подъемную силу: Fпод=Fа-(Fт оболочки+Fт газа внутри)

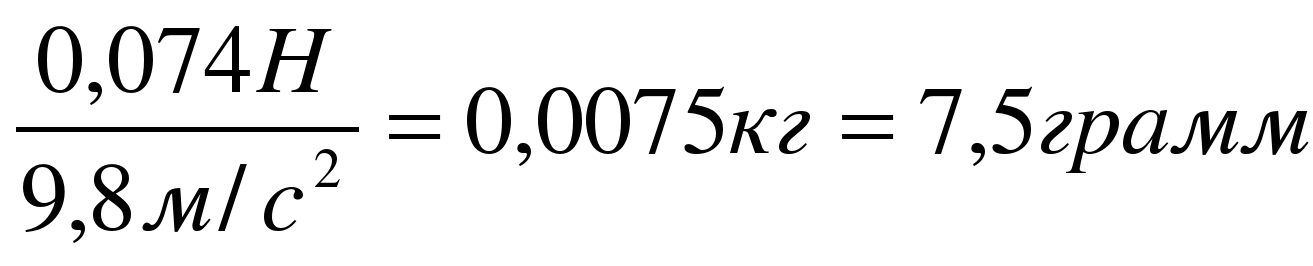

Fпод=0,202 Н-(0,1 Н+0,029 Н)=0,074 Н

Итак, один воздушный шар может поднять тело весом 0,074 Н.

Зная вес, рассчитаем массу тела, которое может поднять один воздушный шар:  =

= ;

;

=

= .

.

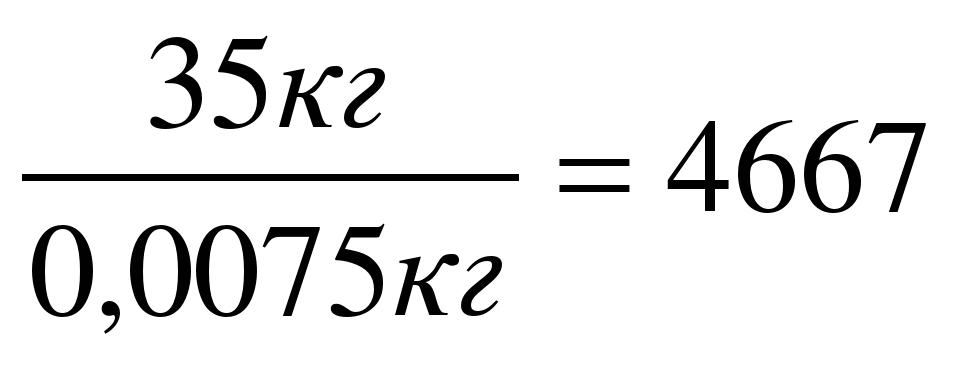

Теперь рассчитаем, сколько надо взять шариков, чтобы подняться вверх ребенку массой 35 кг: Ν=

Вывод: исходя, из произведенных расчетов можно сделать заключение: чтобы подняться вверх человеку, а именно ученику массой 35 кг необходимо взять 4667 воздушных шариков.

Использованная литература

Перышкин А. В. Физика 7 Москва. Дрофа 2006

http://www.help-rus-student.ru

14

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Исследовательская работа по физике "Изучение развития воздухоплавания и расчет подъемной силы воздушного детского шарика" (0.11 MB)

Исследовательская работа по физике "Изучение развития воздухоплавания и расчет подъемной силы воздушного детского шарика" (0.11 MB)

0

0 1668

1668 207

207 Нравится

0

Нравится

0