ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ТЕМЕ: «МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ»

Тип занятия: изучение нового материала1.

Методический вариант проведения (вид2) занятия: смешанный3 урок (с элементами ЛПЗ)

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, проектор, мультимедийная интерактивная доска, раздаточный модуль ЛПЗ, раздаточный модуль опорных схем и понятий с домашним заданием, презентации, ЦОР «Открытая физика», «Открытая алгебра», «Открытая химия».

Цели занятия:

I) Образовательные.

ознакомление студентов с понятием «модель», «моделирование», «формализация»;

изучение форм моделей; классификация моделей;

рассмотрение понятий «объект», «система», «граф», «ориентированный граф», «нагруженный граф», «неориентированный граф»;

рассмотрение ошибок при проектировании моделей: избыточная, неадекватная модель;

изучение видов моделей систем (статическая, динамическая);

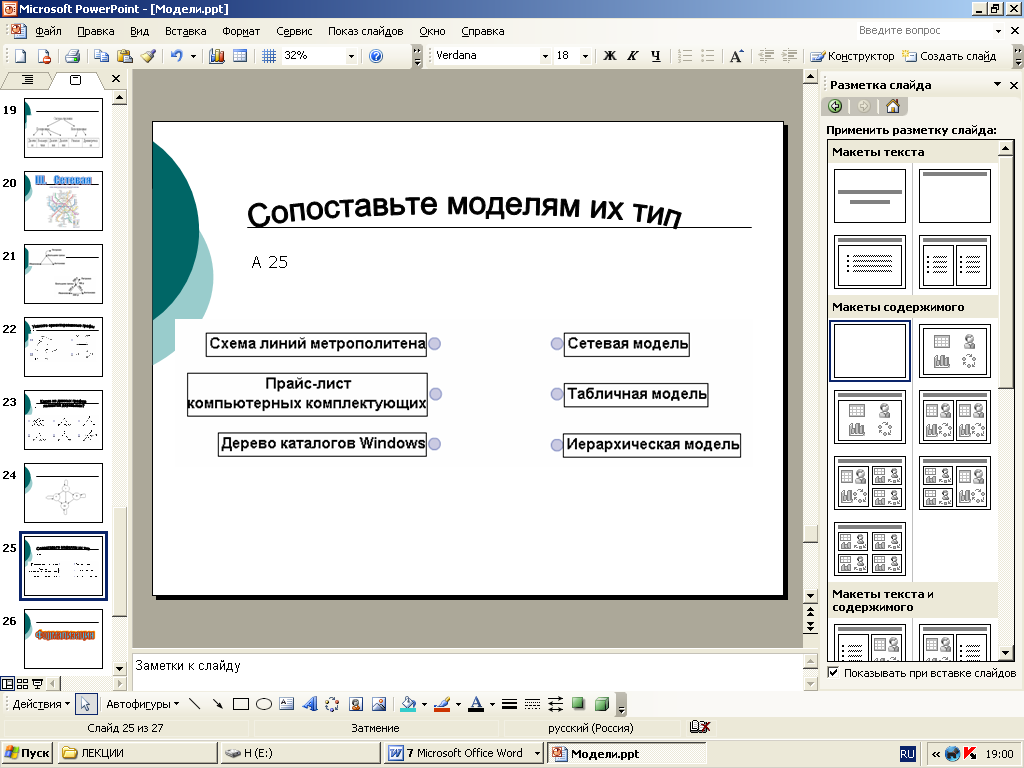

изучение типов графических информационных моделей (табличная, иерархическая, сетевая);

изучение и проведение компьютерных экспериментов с формальными визуализированными интерактивными моделями (ЦОР «Открытая физика», «Открытая алгебра», «Открытая химия» для школ и колледжей, компания ФИЗИКОН4).

II) Развивающие.

изучение определений, терминов и понятий темы с использованием элементов интерактивности (компьютерная презентация, интерактивная доска, интерактивный тест, созданный в Excel, ЦОР «Открытая физика», «Открытая алгебра», «Открытая химия»)

использование игровых элементов в виде кроссворда;

использование интерактивного самоконтроля («Интерактивная линия: информатика»);

развитие умений описывать и анализировать информационные модели, выделять существенные цели моделирования

III) Воспитательные.

формирование самостоятельности и ответственности при изучении нового материала;

формирование навыков критического и творческого мышления;

показ роли моделирования в развитии знаний;

создание объективной основы для воспитания и любви к родному краю; совершенствовать навыки общения.

План урока:

Орг. момент: приветствие.

Актуализация прежних знаний: устный фронтальный опрос

Изучение нового материала (часть 1): беседа и просмотр презентации

Закрепление нового материала: фронтальный опрос + тест

Изучение нового материала (часть 2): рассмотрение интерактивных моделей

Инструктаж по выполнению ЛПЗ

Лабораторно-практическая работа: парно-индивидуальное ЛПЗ с элементами творческой защиты

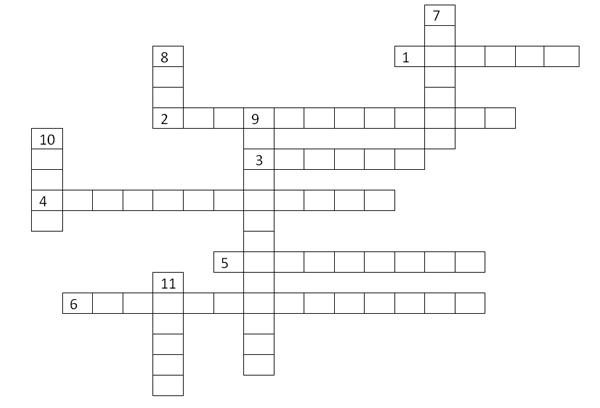

Закрепление нового материала: ответы на кроссворд

Подведение итогов занятия

Домашнее задание

ХОД УРОКА:

| Номер, название этапа, продолжительность этапа | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |

| 1. Оргмомент – 1 мин. | Приветствие студентов | Входят в ритм занятия, знакомятся с его целями |

| 2. Актуализация прежних знаний – 3 мин. | Задает вопросы аудитории | Отвечают на вопросы |

| 3. Изучение нового материала (часть 1) – 20 мин. | Объясняет новый материал с использованием вопросов к аудитории, презентации | Слушают преподавателя, отвечают на вопросы, просматривают и анализируют презентацию |

| 4. Закрепление нового материала: тест – 10 мин. | Контролирует качество выполнения теста при помощи студента в роли эксперта | Выполняют компьютерный тест и анализируют качество выполнения при помощи ответов эксперта |

| 5. Изучение нового материала (часть 2) – 5 мин. | Объясняет новый материал с использованием ЦОР и интерактивной доски | Слушают преподавателя |

| 6. Инструктаж по выполнению ЛПЗ – 3 мин. | Инструктирует студентов по выполнению задания | Слушают преподавателя |

| 7. ЛПЗ – 25 мин. | Контролирует студентов, вызывает студентов к защите | Выполняют ЛПЗ и защищают предназначенное к защите задание у интерактивной доски (1 человек из пары) |

| 8. Закрепление нового материала – 10 мин. | Задает вопросы студентам по содержанию кроссворда | Отвечают на вопросы |

| 9. Подведение итогов занятия – 2 мин. | Подводит итоги занятия | Слушают преподавателя |

| 10. Домашнее задание – 1 мин. | Дает краткий инструктаж по выполнению домашнего задания | Слушают преподавателя |

План-конспект

Приветствие. Сообщение о целях занятия.

Актуализация прежних знаний. Фронтальный опрос.

Примерные вопросы:

Какие типы данных в ЯП Паскаль вы знаете?

Чем отличается тип Integer от типа Real?

Какие операции с типом Integer вы знаете?

Чем отличается операция mod от операции div?

Какие операции с типом Real вы знаете?

Какие функции для работы с типом Real существуют?

Почему в ЯП Паскаль нет функций тангенс, котангенс?

Между какими обязательными операторами заключено тело программы?

Изучение нового материала (часть 1)

Человечество в своей деятельности (научной, образовательной, технологической, художественной) постоянно создает и использует модели окружающего мира. Строгие правила построения моделей сформулировать невозможно, однако человечество накопило богатый опыт моделирования различных объектов и процессов.

Модели позволяют представить в наглядной форме объекты и процессы, недоступные для непосредственного восприятия (очень большие или очень маленькие объекты, очень быстрые или очень медленные процессы и др.). Наглядные модели часто используются при обучении. В курсе географии первые представления о нашей планете Земля мы получаем, изучая ее модель — глобус, в курсе физики изучаем работу двигателя внутреннего сгорания по его модели, в химии при изучении строения вещества используем модели молекул и кристаллических решеток, в биологии изучаем строение человека по анатомическим муляжам и др.

Модели имеют чрезвычайно важную роль в проектировании и создании различных технических устройств, машин и механизмов, зданий, электрических цепей и т. д. Без предварительного создания чертежа невозможно изготовить даже простую деталь, не говоря уже о самолете.

В процессе проектирования зданий и сооружений кроме чертежей часто изготавливают их макеты. В процессе разработки летательных аппаратов поведение их моделей в воздушных потоках исследуют в аэродинамической трубе. Разработка электрической схемы обязательно предшествует созданию электрических цепей и т. д.

Развитие науки невозможно без создания теоретических моделей (теорий, законов, гипотез и т. д.), отражающих строение, свойства и поведение реальных объектов. Создание новых теоретических моделей иногда коренным образом меняет представление человечества об окружающем мире (гелиоцентрическая система мира Коперника, модель атома Резерфорда-Бора, модель расширяющейся Вселенной, модель генома человека и др.). Истинность теоретических моделей, т. е. их соответствие законам реального мира, проверяется с помощью опытов и экспериментов.

Все художественное творчество фактически является процессом создания моделей. Например, такой литературный жанр, как басня, переносит реальные отношения между людьми на отношения между животными и фактически создает модели человеческих отношений. Более того, практически любое литературное произведение может рассматриваться как модель реальной человеческой жизни. Моделями, в художественной форме отражающими реальную действительность, являются также живописные полотна, скульптуры, театральные постановки и т. д.

Моделирование — это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.

Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе построения модели выделяются главные, наиболее существенные для проводимого исследования (с точки зрения цели моделирования) свойства. В процессе исследования аэродинамических качеств модели самолета в аэродинамической трубе важно чтобы модель имела геометрическое подобие оригиналу, но не важен, например, ее цвет. При построении электрических схем — моделей электрических цепей — необходимо учитывать порядок подключения элементов цепи друг к другу, но неважно их геометрическое расположение друг относительно друга и т. д.

Разные науки исследуют объекты и процессы под разными углами зрения и строят различные типы моделей. В физике изучаются процессы взаимодействия и изменения объектов, в химии — их химический состав, в биологии — строение и поведение живых организмов и т. д.

Возьмем в качестве примера человека, в разных науках он исследуется в рамках различных моделей. В рамках механики его можно рассматривать как материальную точку, в химии — как объект, состоящий из различных химических веществ, в биологии — как систему, стремящуюся к самосохранению и т. д.

Модель — это такой новый объект, который отражает существенные с точки зрения цели проводимого исследования (цели моделирования) свойства изучаемого объекта, явления или процесса.

Слайд 1. Определения.

Пример с необитаемым островом.

Предметные и информационные модели.

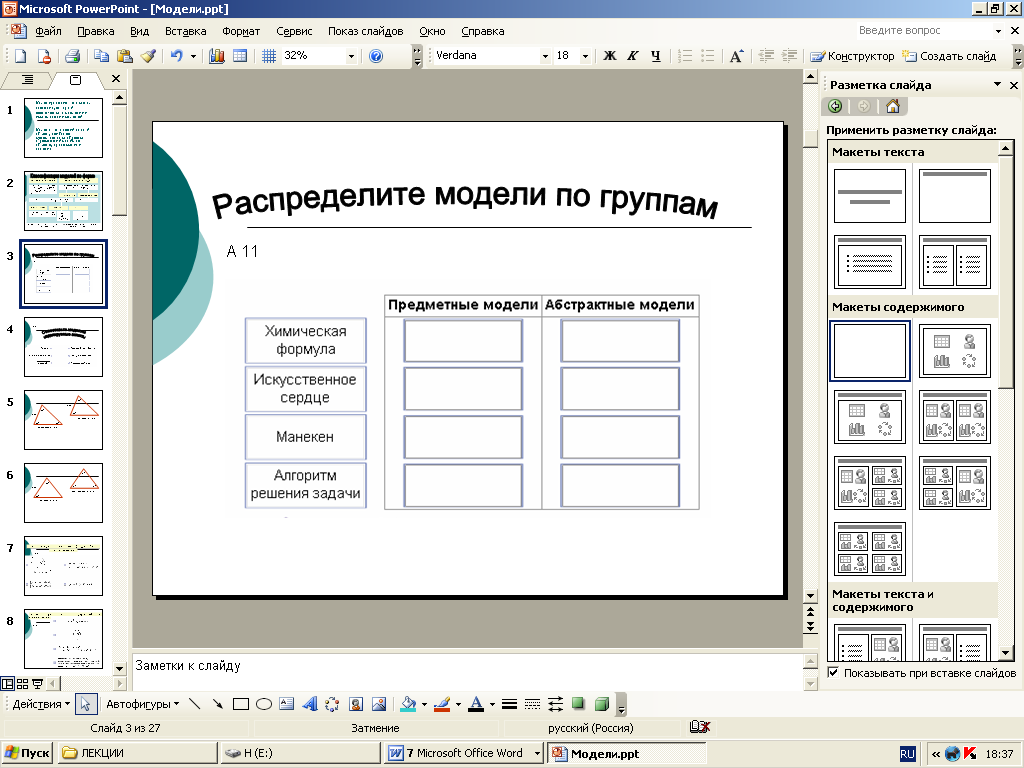

Слайд 2. «Классификация моделей»

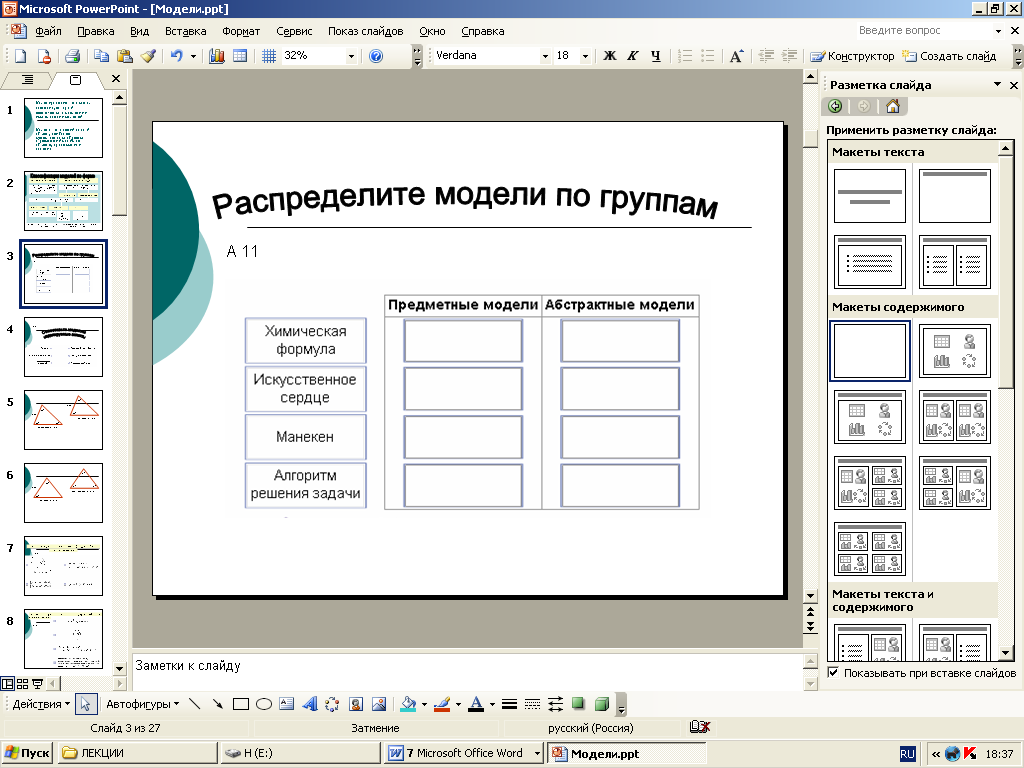

Слайд 3. Распределение моделей по группам. (А11)

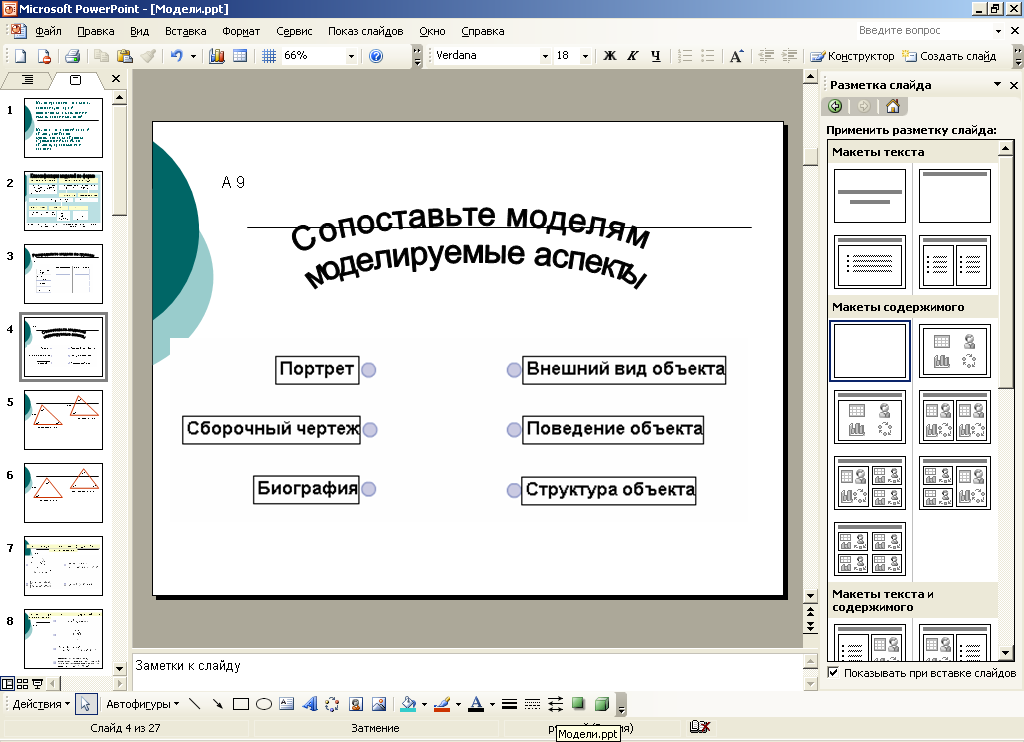

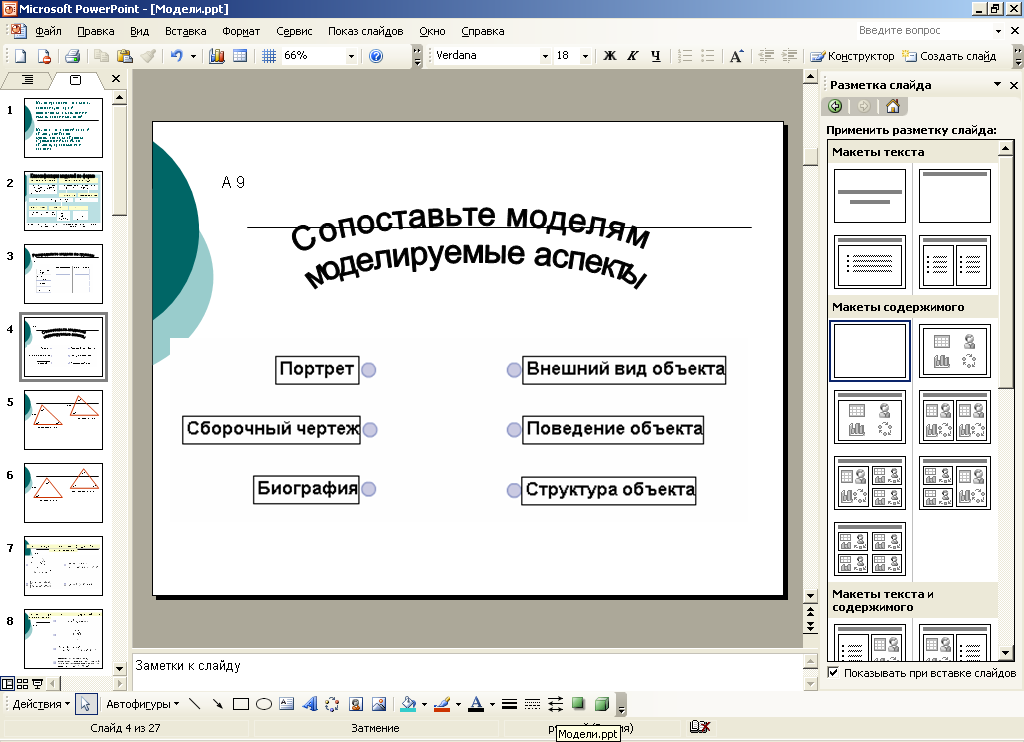

Слайд 4. Сопоставление моделям моделируемых аспектов (А9)

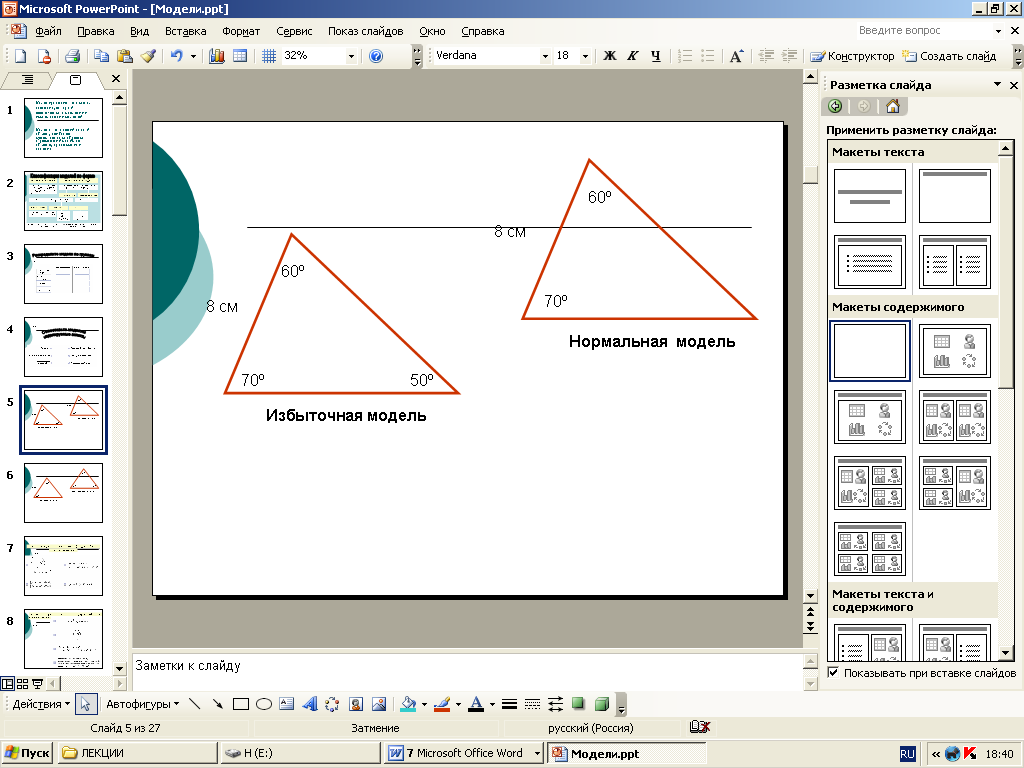

Информационная модель называется избыточной, если в ней содержатся сведения, которые могут быть получены из других сведений, содержащихся в модели.

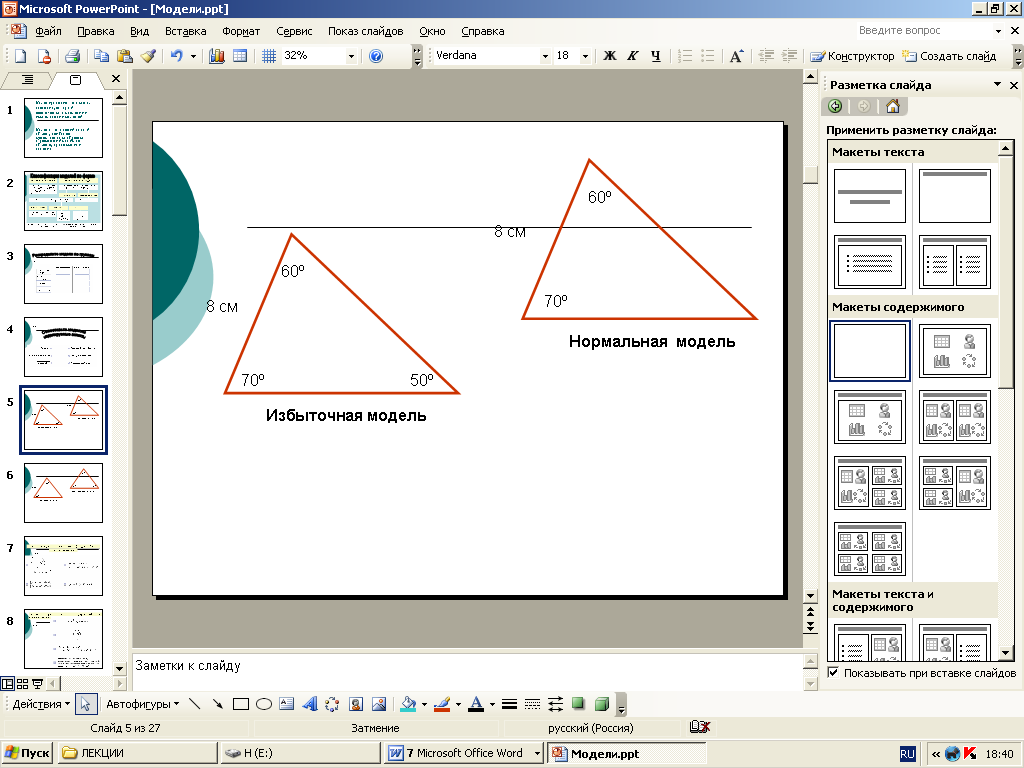

Слайд 5.

Модель слева является избыточной, так как информация о значении третьего угла может быть получена по известной формуле, использующей значения двух других углов.

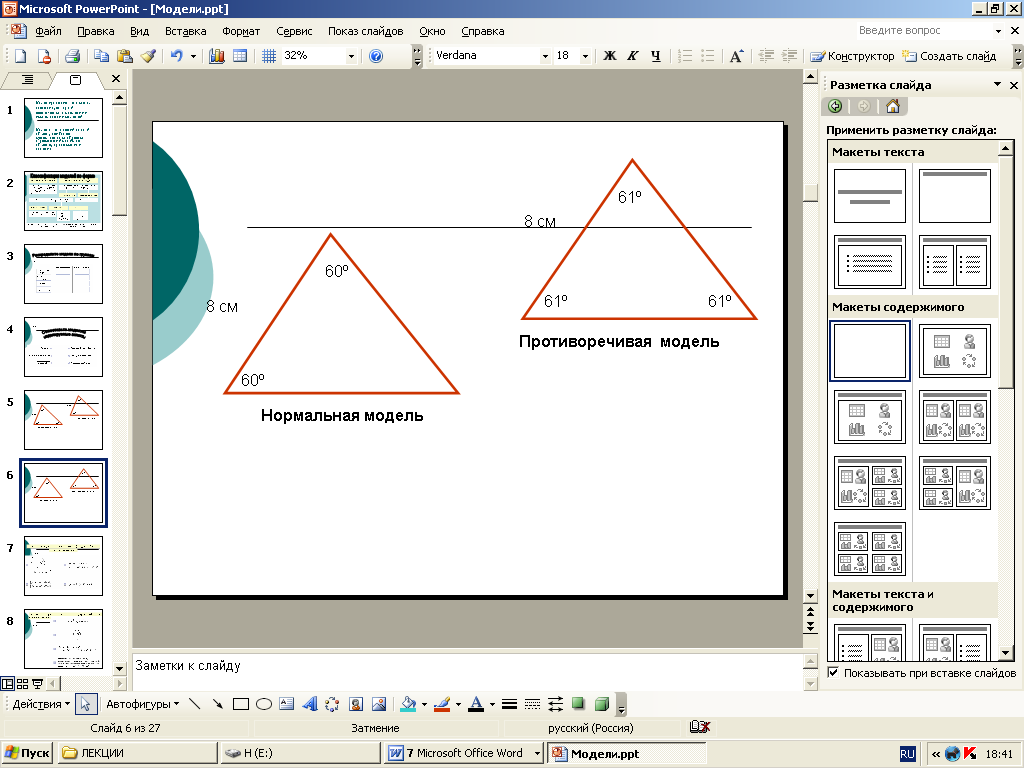

Информационная модель называется противоречивой, если в ней содержатся противоречащие друг другу сведения. Избыточность информационной модели часто является причиной ее противоречивости.

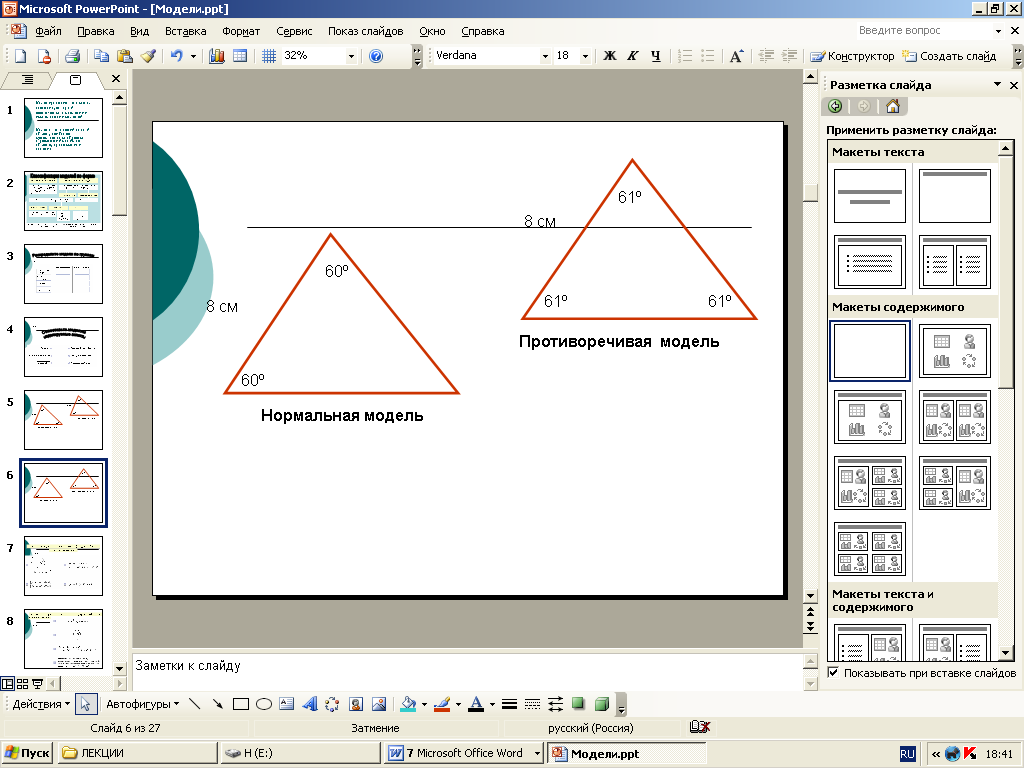

Слайд 6.

Модель треугольника справа является противоречивой.

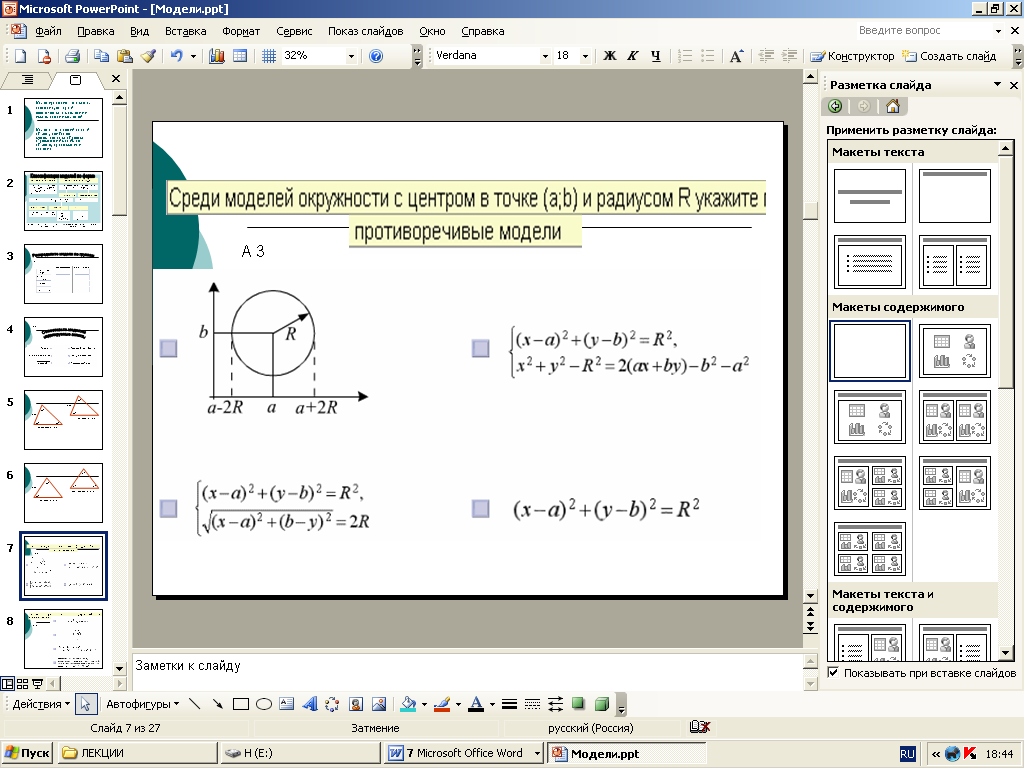

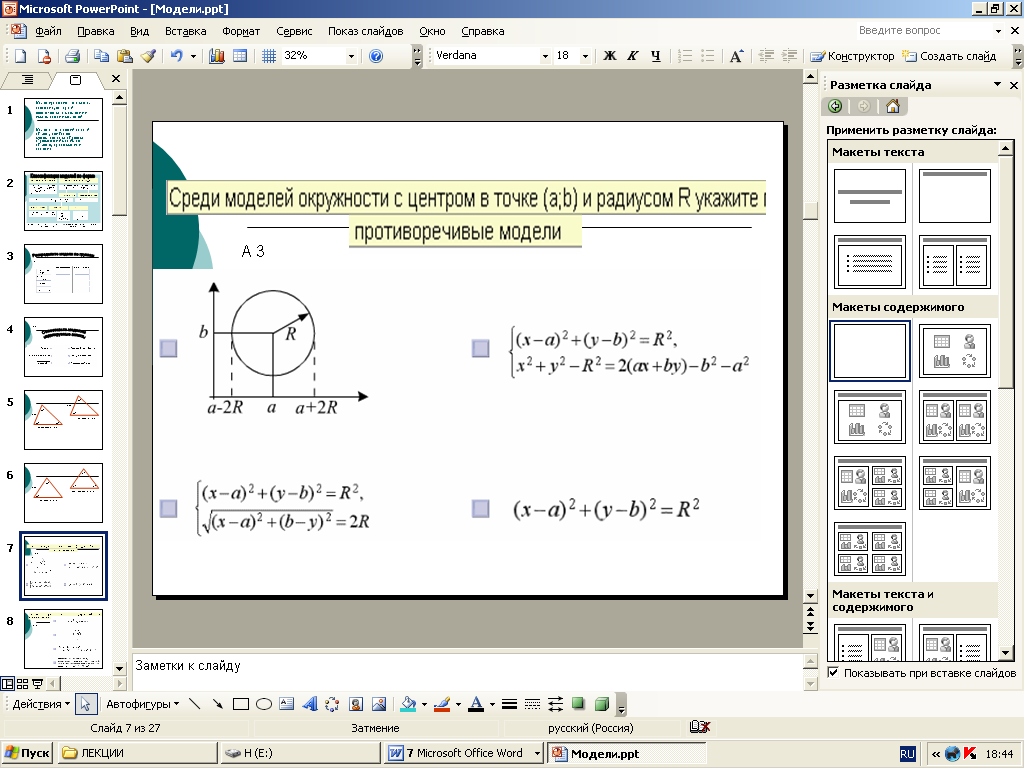

Слайд 7. Указать противоречивые модели

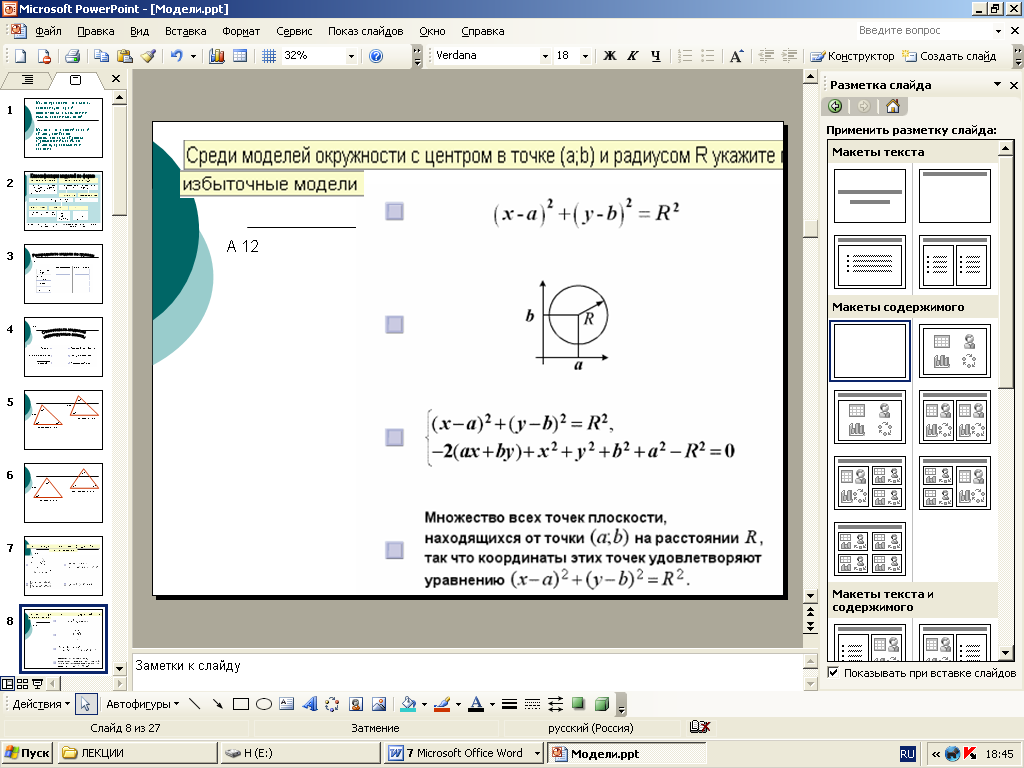

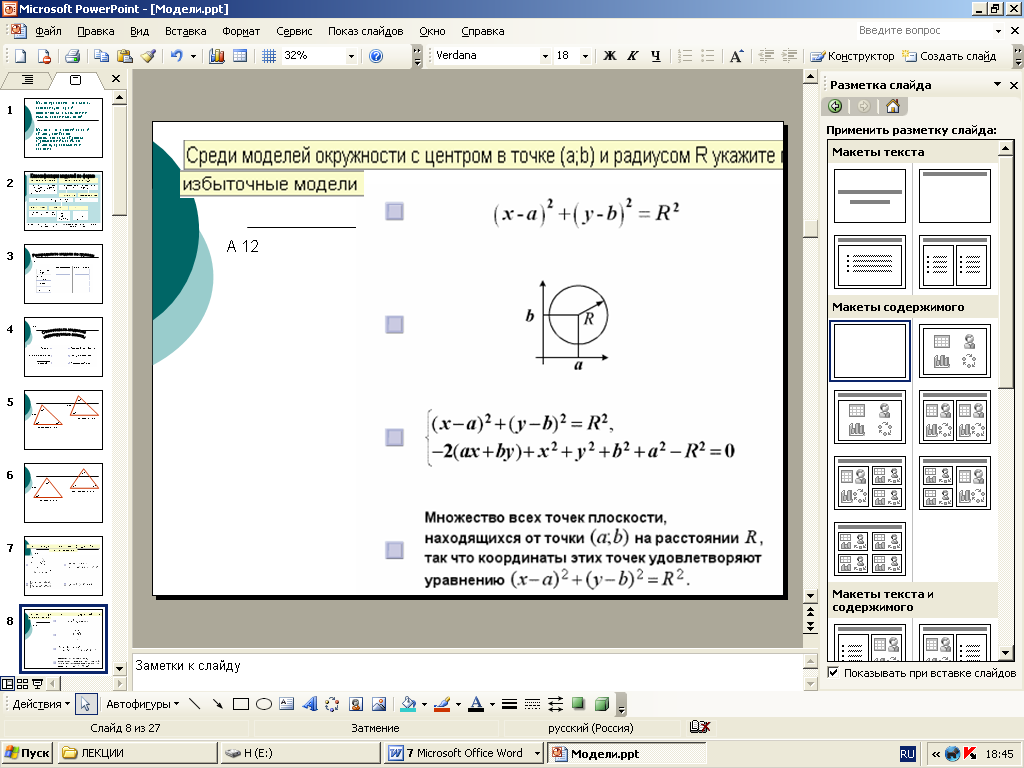

Слайд 8. Указать избыточные модели

Слайд 9. (Вопросы студентам)

Объект – это нечто, воспринимаемое человеком как единое целое. Объекты могут быть материальными (предметы и явления) и нематериальными, то есть существующими только в умах (идеи и образы).

Примеры объектов: учебник, кнопка клавиатуры, теорема Пифагора, горная вершина.

Совокупность взаимодействующих объектов называется системой.

В информационную модель системы должны входить не только описания составляющих систему объектов, но и описания всех отношений, существенных для достижения цели моделирования.

Системы могут быть социальными, например, семья, государство; техническими – автомобиль, самолет; биологическими – человек, лес, растение.

Слайд 10. Отличие системы от объекта

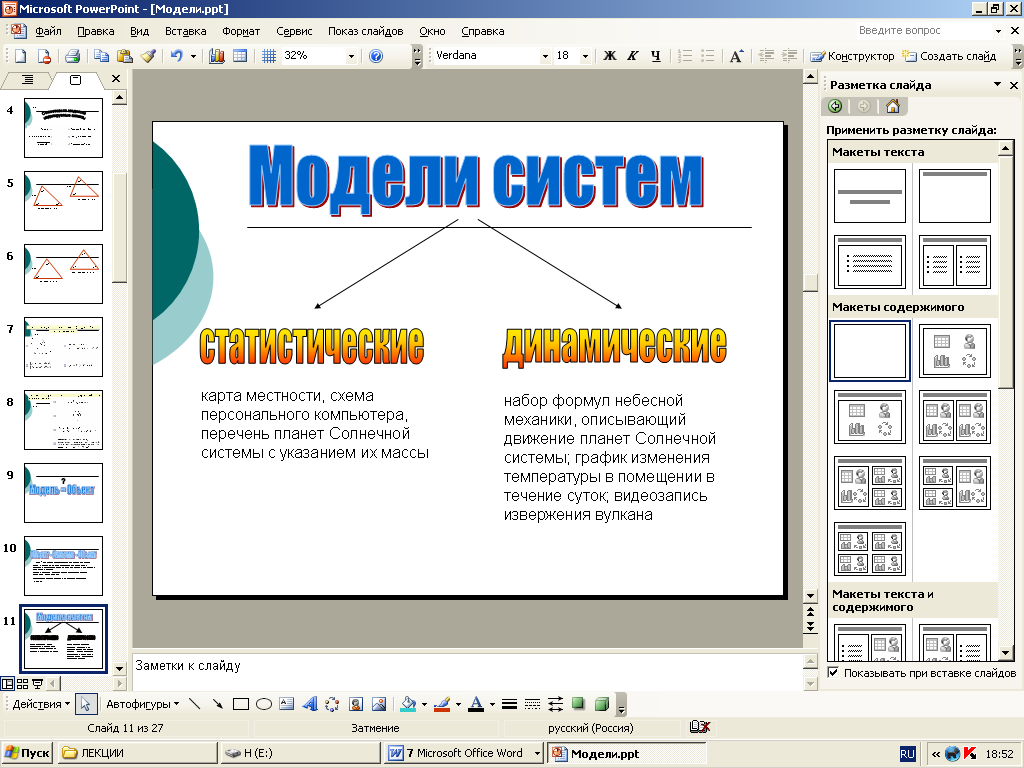

Слайд 11. Виды моделей систем

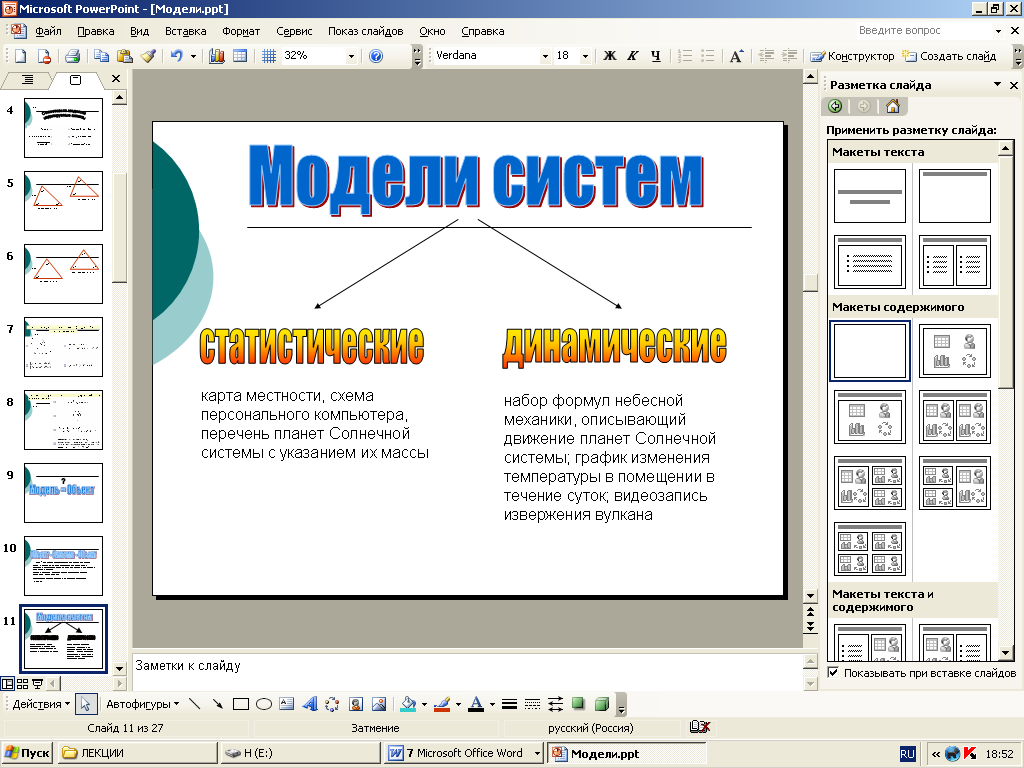

В статических моделях система представляется неизменной во времени. Такие модели удобны, когда нужно описать структуру системы, то есть из каких объектов она состоит, как эти объекты связаны с друг с другом и каковы свойства этих объектов. Образно говоря, статическая модель представляет собой как бы “фотографию” существенных свойств системы в некоторый момент времени. Примеры статических моделей: карта местности, схема персонального компьютера, перечень планет Солнечной системы с указанием их массы.

Динамические модели содержат информацию о поведении системы и ее составных частей. Для описания поведения обычно используются записанные в виде формул, схем или компьютерных программ соотношения, позволяющие вычислить параметры системы и ее объектов, как функции времени.

Примеры динамических моделей: набор формул небесной механики, описывающий движение планет Солнечной системы; график изменения температуры в помещении в течение суток; видеозапись извержения вулкана.

В зависимости от цели моделирования для одной и той же системы могут создаваться как статические, так и динамические модели. Построение динамических моделей обычно сложнее, чем статических, поэтому, если значения свойств системы изменяются редко или медленно, то лучше построить статическую модель системы и при необходимости вносить в нее коррективы.

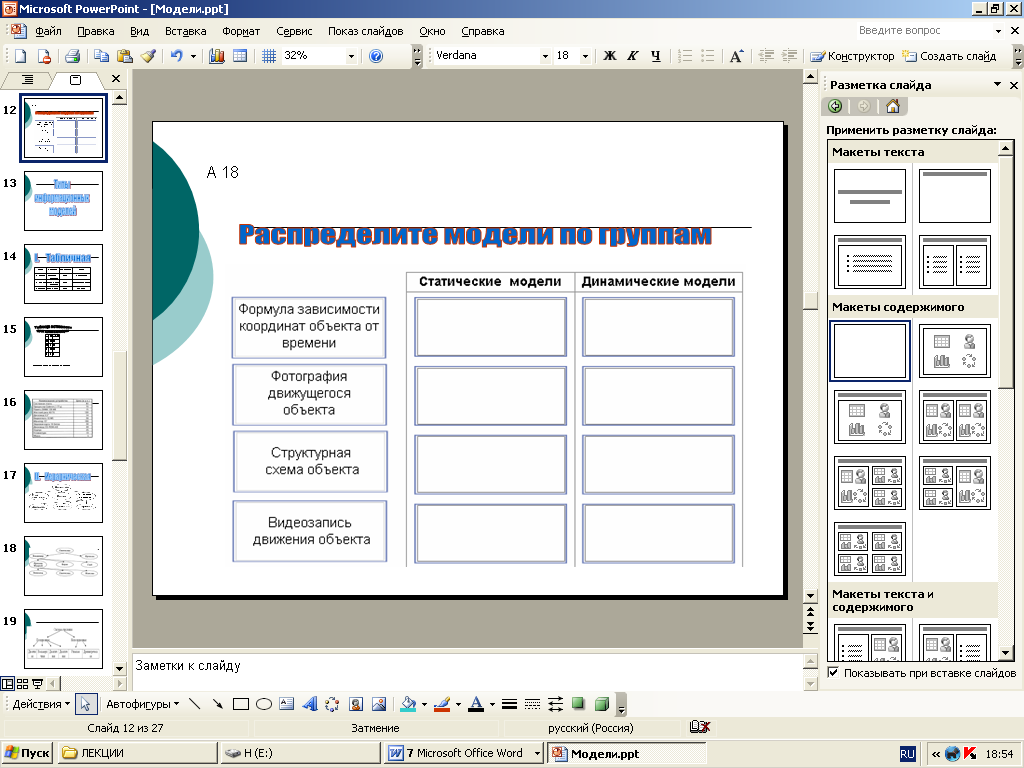

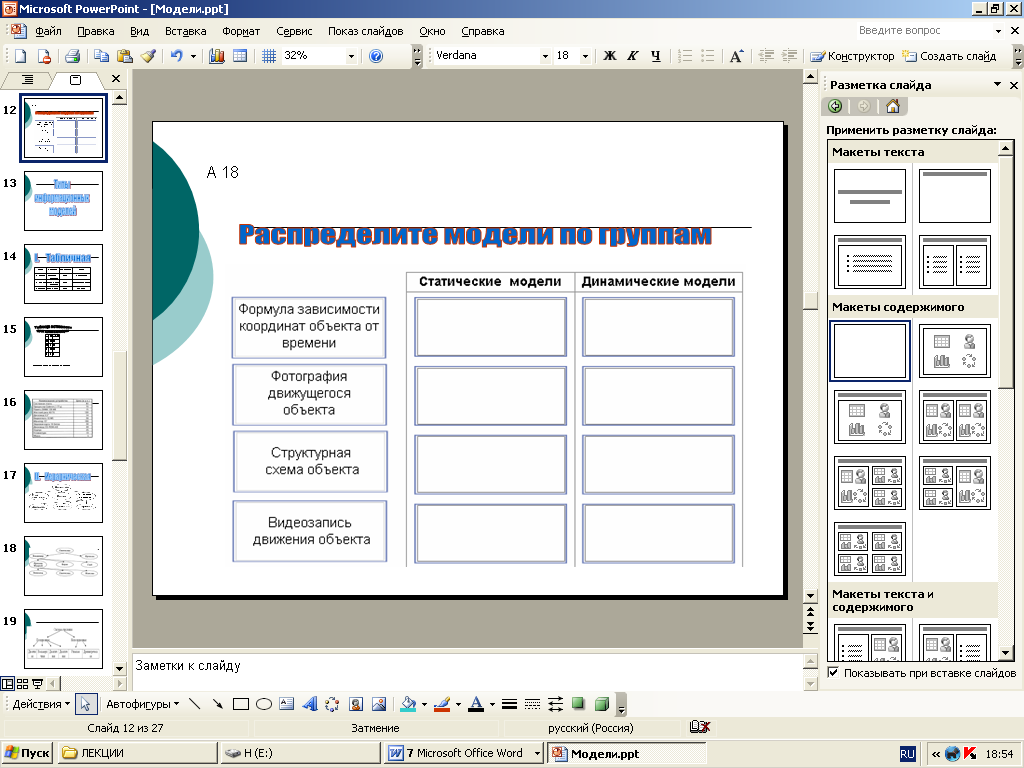

Слайд 12. Распределение моделей по группам

Слайд 13. Типы информационных моделей

Слайды 14-16. Табличная модель.

Слайды 17-19. Иерархическая модель.

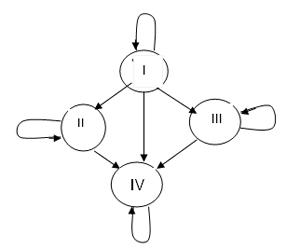

Слайд 20. Сетевая модель.

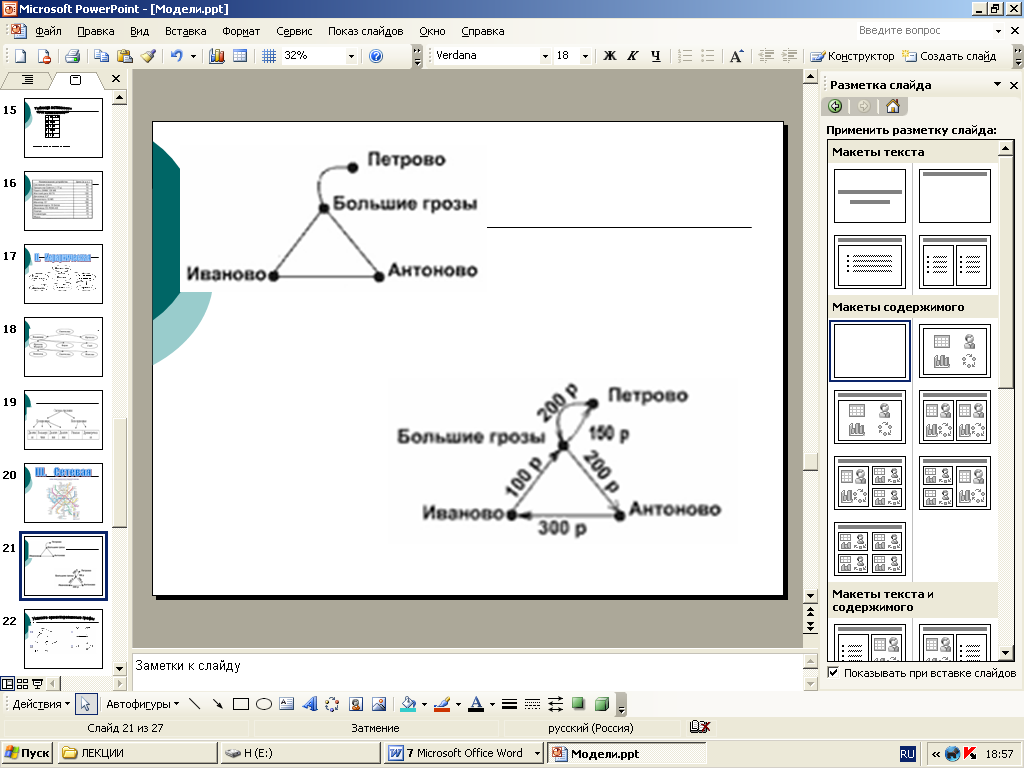

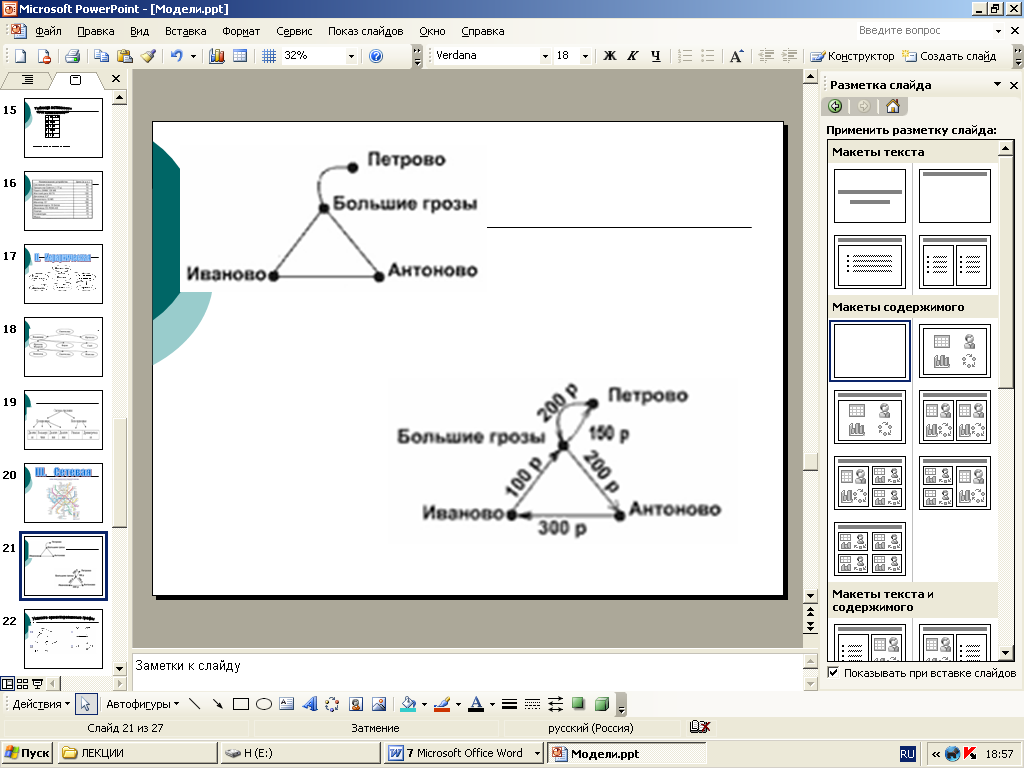

Слайд 21. Примеры графов.

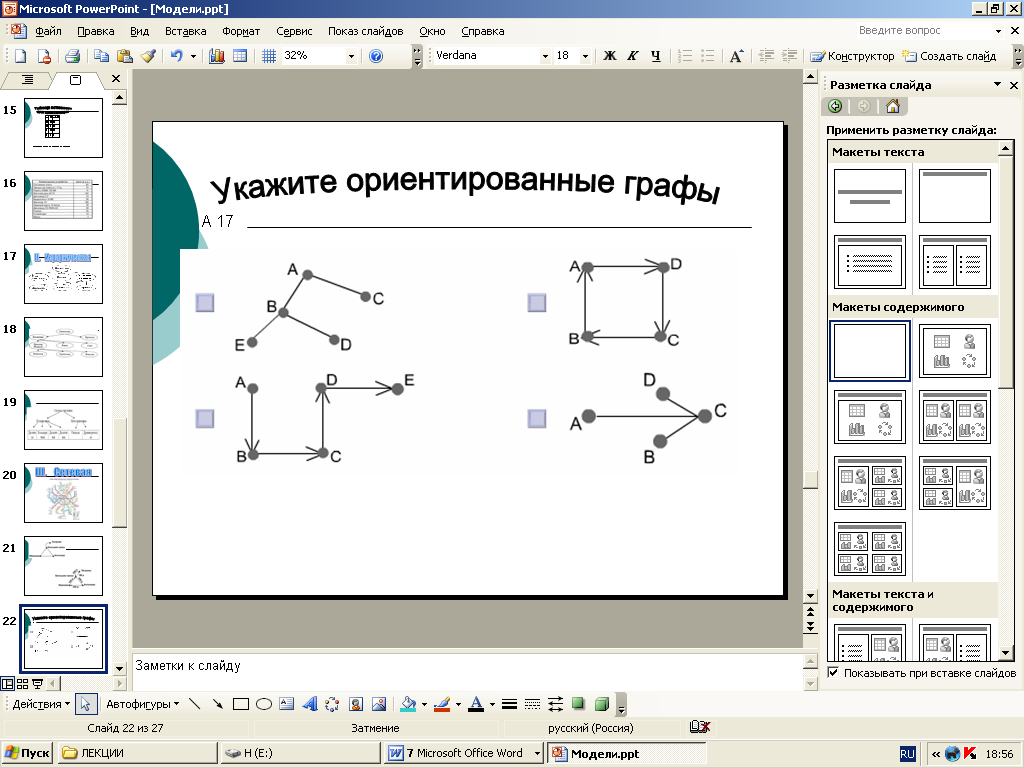

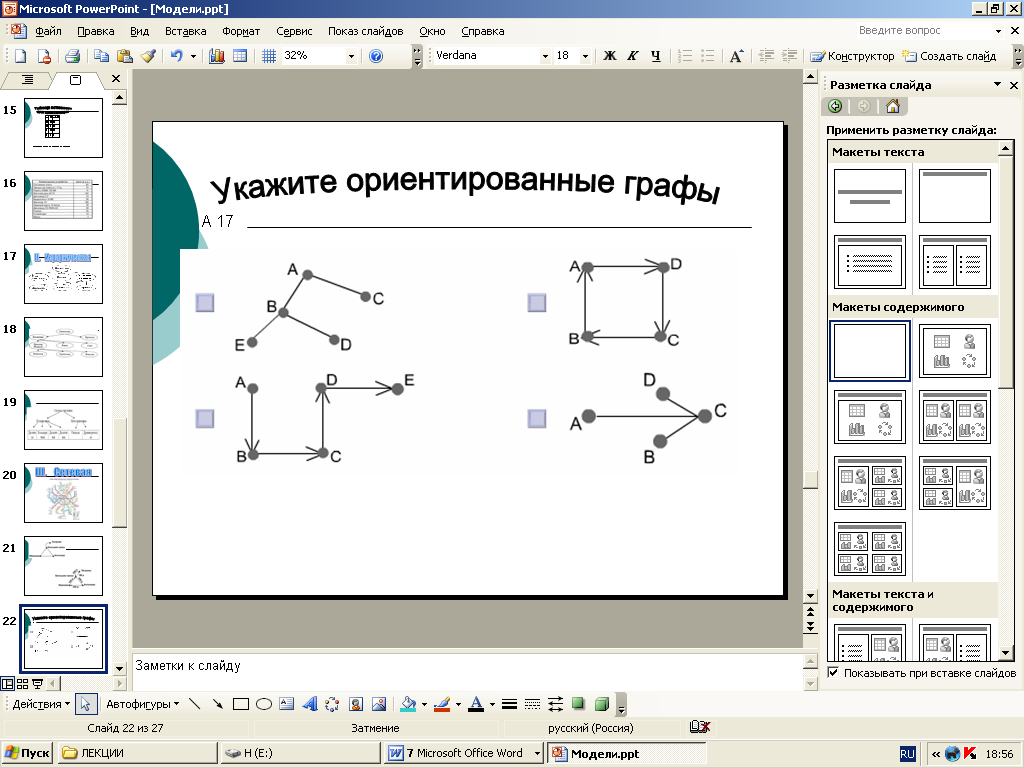

Слайд 22. Указать ориентированные графы (А17)

Если в информационной модели системы входящие в нее объекты рассматриваются, в свою очередь, как системы, то сама система и ее модель называются иерархическими.

Примеры иерархических систем: файловая система компьютера; биологическая система классификации растений и животных; книга, состоящая из разделов, которые, в свою очередь, состоят из глав, поделенных на параграфы.

В иерархических системах можно выделить уровни иерархии. Верхний (первый) уровень представляет сама система в целом, следующий – подсистемы, соответствующие объектам верхнего уровня, третий уровень – подсистемы этих подсистем и так далее. В случае с книгой, верхним уровнем иерархии является сама книга, вторым уровнем – разделы, третьем – главы, четвертым и низшим уровнем – параграфы. На вершине иерархии файловой системы расположен каталог самого высокого уровня, остальные файлы и каталоги расположены на различных уровнях иерархии.

В иерархических моделях основным видом связи между объектами является отношение, условно называемое “родитель-потомок”. В качестве “родителя” выступает объект более высокого уровня, а в качестве “потомка” – элемент подсистемы, соответствующей “родителю”. Так, например, потомками главы книги являются составляющие ее параграфы. Это отношение не является симметричным. В иерархических системах один объект-“потомок” не может иметь более одного “родителя” на предыдущем уровне иерархии. Зато объект-“родитель” может иметь много потомков – объектов, входящих в соответствующую ему подсистему. Так, в книге один параграф не может принадлежать двум главам, в файловой системе один файл не может непосредственно принадлежать двум каталогам.

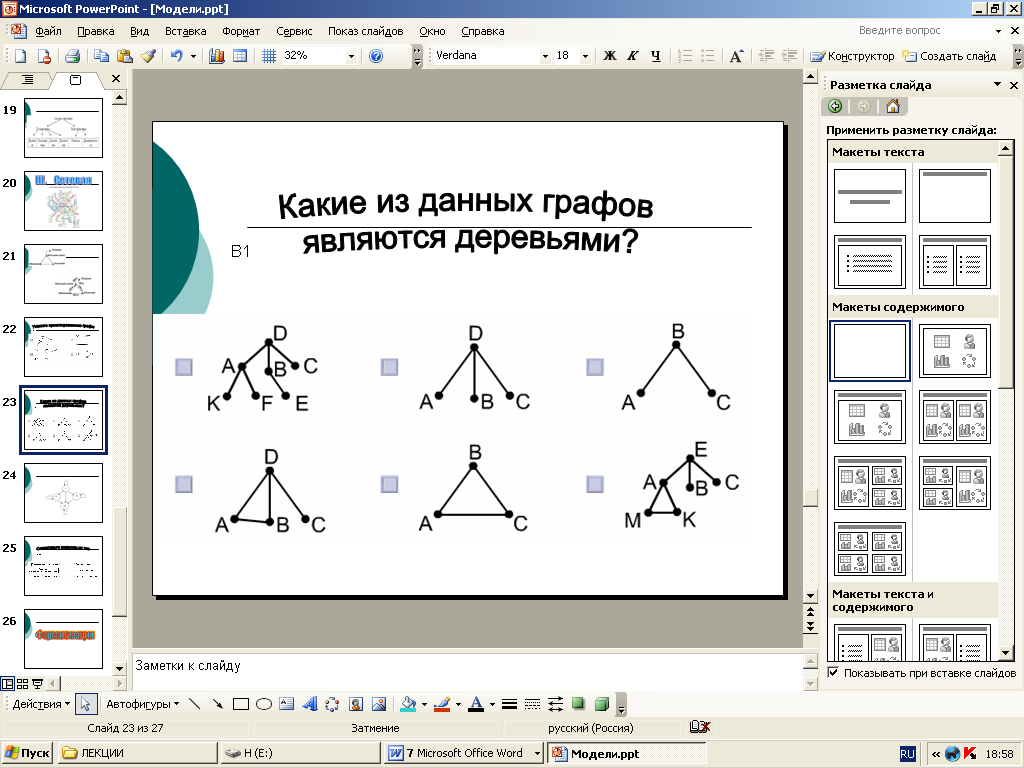

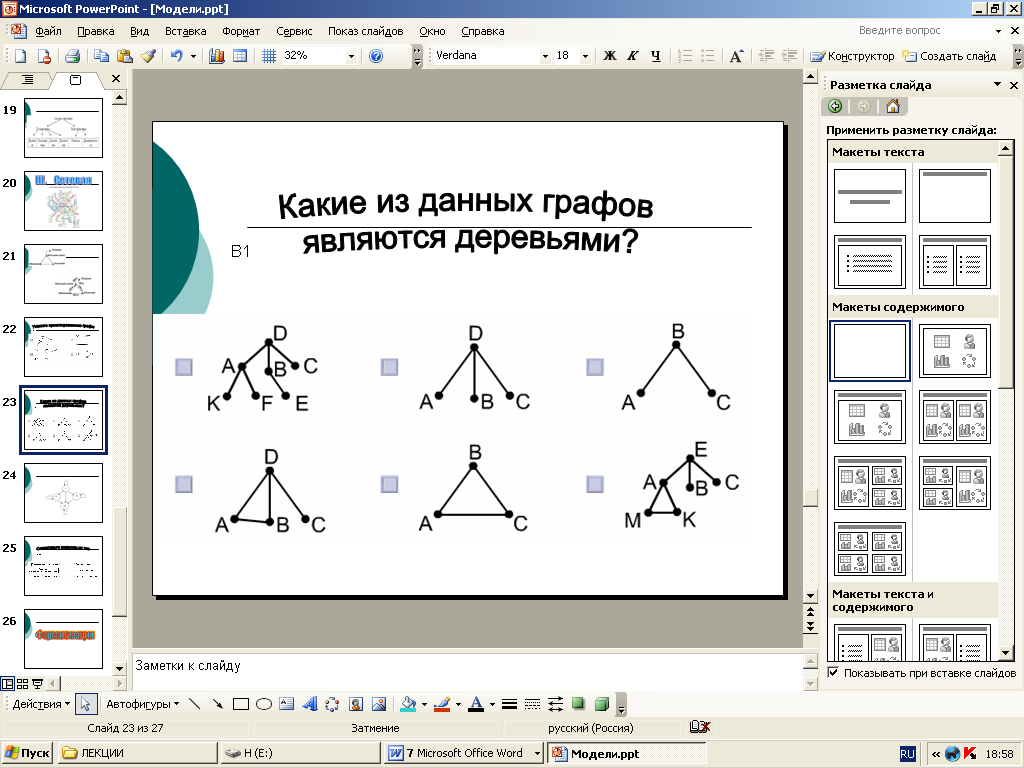

Иерархические модели обычно представляются с помощью особого вида ориентированных графов – деревьев. Вершина дерева, соответствующая самому верхнему уровню иерархии, называется корнем. Графы-деревья обычно изображаются корнем вверх. Дуги дерева соответствуют отношению “родитель-потомок”.

Замечание: объекты-“родители” принято рисовать над объектами-“потомками”, поэтому направление дуг дерева понятно и без стрелок. Стрелки на дугах деревьев часто не изображают.

Вершины дерева, не имеющие потомков, называются листьями. С помощью деревьев удобно представлять классификационные и структурные схемы.

Слайд 23. Указать графы-деревья

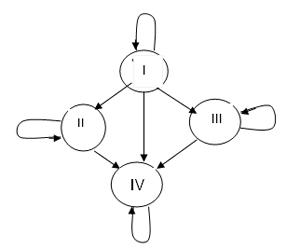

Слайд 24. Что за модель изображена? Укажите группу крови, которая может являться донором для другой группы

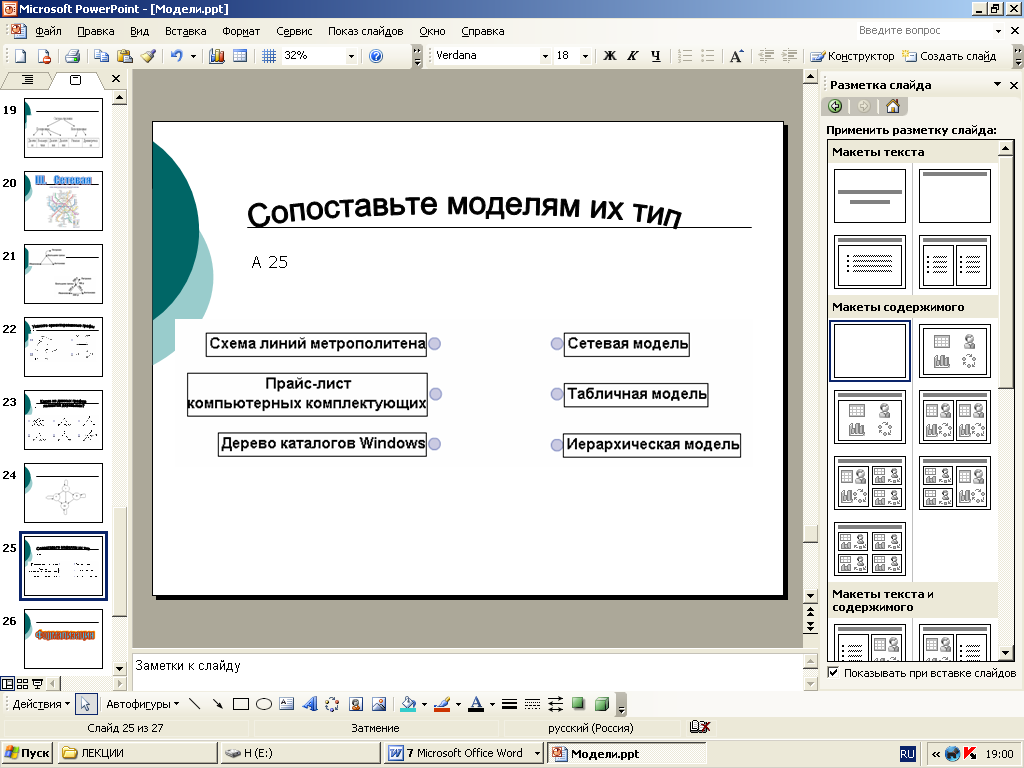

Слайд 25. Сопоставьте моделям их тип

Слайд 26. Формализация.

Оглавление книги — это формализация её содержательных частей, а сам текст книги можно рассматривать как формализацию посредством языковых конструкций мыслей, идей, размышлений автора. Итогом формализации научной теории является, как правило, совокупность формул, графиков, схем, таблиц и пр. План действий в результате формализации переводится в алгоритм. Возможность формализации опирается на фундаментальное положение, которое мы будем называть основным тезисом формализации. Суть его состоит в принципиальной возможности разделения объекта и его обозначения (имени объекта).

Из основного тезиса формализации следует сама идея моделирования. Поскольку объект нужно как-то обозначать, то необходимо ввести некоторый набор знаков для обозначения.

Язык — это знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания.

Все языки можно разделить на естественные и искусственные.

Строго говоря, любой язык — естественный и искусственный — обладает набором определённых правил. Они могут быть явно и строго сформулированными (формализованными), и могут допускать различные варианты их использования.

Итак, язык характеризуется:

набором используемых знаков;

правилами образования из этих знаков таких языковых конструкций, как слова, фразы и тексты (в широком толковании этих понятий);

набором синтаксических, семантических и прагматических правил использования этих языковых конструкций. Упорядоченный набор знаков, используемый в языке, называется алфавитом.

Естественные (разговорные) языки используются для создания описательных информационных моделей. В истории науки известны многочисленные описательные информационные модели, например, гелиоцентрическая модель мира, которую предложил Коперник, формулировалась следующим образом:

С помощью формальных языков строятся формальные информационные модели (математические, логические и др.). Одним из наиболее широко используемых формальных языков является язык математики. Модели, построенные с использованием математических обозначений и формул, называются математическими моделями. Язык математики является совокупностью формальных языков, с некоторыми из них (алгебра, геометрия, тригонометрия) вы знакомитесь в школо, с другими (теория множеств, теория вероятностей и др.), сможете ознакомиться в процессе дальнейшего обучения.

Язык алгебры позволяет формализовать функциональные зависимости между величинами. Так, Ньютон формализовал гелиоцентрическую систему мира, открыв законы механики и закон всемирного тяготения и записав их в виде алгебраических функциональных зависимостей. В школьном курсе физики рассматривается много разнообразных функциональных зависимостей, выраженных на языке алгебры, которые представляют собой математические модели изучаемых явлений или процессов.

Язык алгебра логики (алгебры высказываний) позволяет строить формальные логические модели.

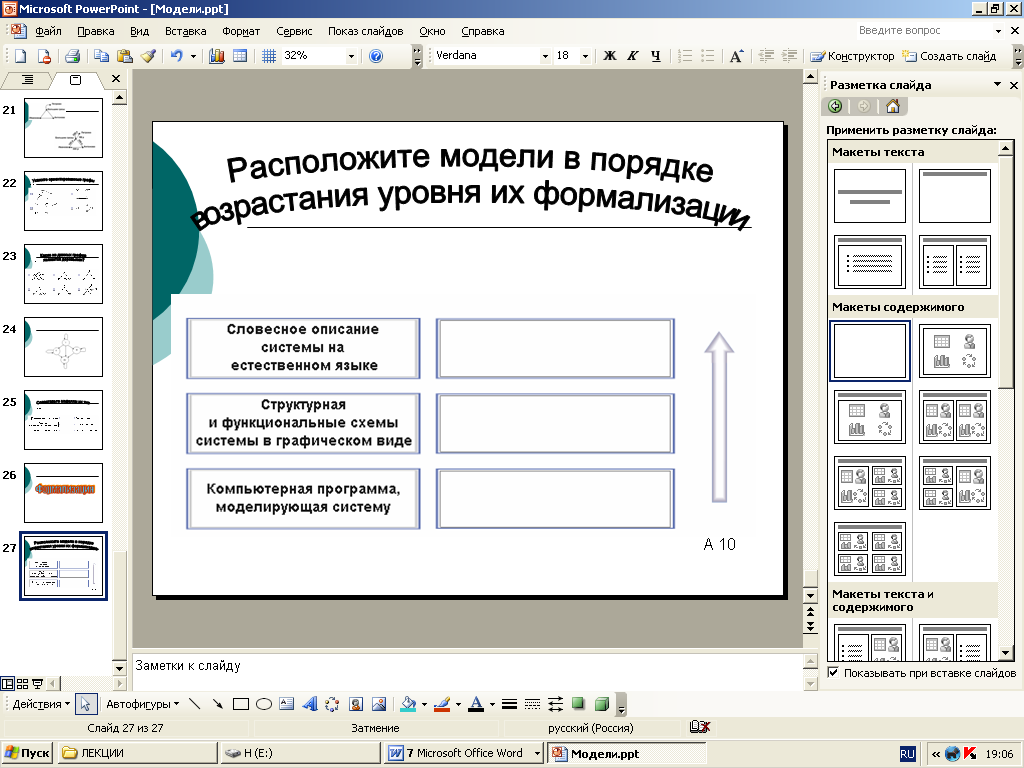

Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков называется формализацией

В процессе познания окружающего мира человечество постоянно использует моделирование и формализацию. При изучении нового объекта сначала обычно строится его описательная информационная модель на естественном языке, затем она формализуется, т. е. выражается с использованием формальных языков (математики, логики и др.).

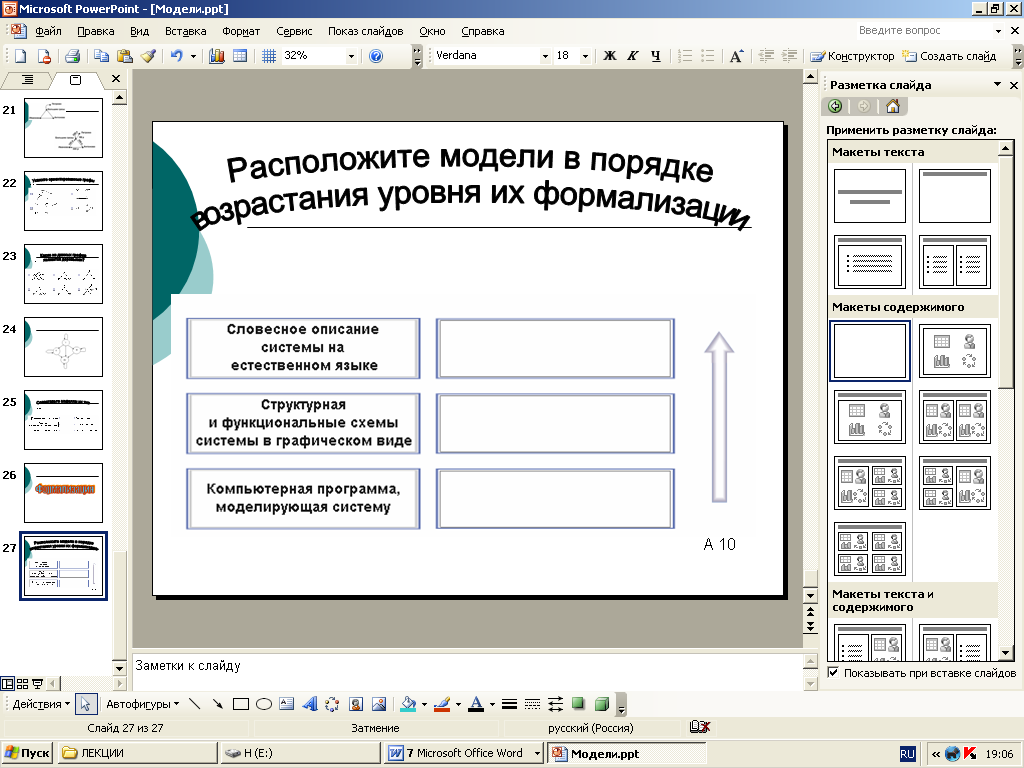

Слайд 27. Расположить модели в порядке возрастания уровня формализации

Закрепление нового материала: тест

Тестирование в программах Тест-МОДЕЛИ и Тест-ЭКСПЕРТ. Программы разработаны преподавателем.

В программе Тест-МОДЕЛИ студенты получают оценку, но не узнают правильных ответов в случае ошибки.

В программе Тест—ЭКСПЕРТ тестируется «Эксперт», назначенный и выбранный преподавателем. Вне зависимости от результатов его тестирования на мультимедийной доске студенты увидят правильные ответы, но уже после того, как завершат процесс тестирования.

Изучение нового материала (часть 2)

В процессе исследования формальных моделей часто производится их визуализация. Для визуализации алгоритмов используются блок-схемы, пространственных соотношений между объектами — чертежи, моделей электрических цепей — электрические схемы, логических моделей устройств — логические схемы и т. д.

Так при визуализации формальных физических моделей с помощью анимации может отображаться динамика процесса, производиться построение графиков изменения физических величин и т. д. Визуальные модели обычно являются интерактивными, т. е. исследователь может менять начальные условия и параметры протекания процессов и наблюдать изменения в поведении модели.

Демонстрация студентам поведения химических моделей (ЦОР).

Пример (на примере репликации ДНК)

Качественная описательная модель. Нуклеотиды аденин, тимин, гуанин и цитозин являются «кирпичиками» (генетическим алфавитом), из которых строится ДНК, содержащая генетическую информацию организма. Клетки организма данного вида (даже принадлежащие разным тканям) содержат ДНК с одинаковой нуклеотидной последовательностью, и эта последовательность не зависит ни от питания, ни от окружающей среды, ни от возраста организма. При этом нуклеотидный состав ДНК, а значит и генетическая информация, разных видов различен.

Формальная модель. Репликация (копирование) ДНК в ходе деления клеток начинается с разделения двух цепей, каждая из которых становится матрицей, синтезирующей нуклеотидную последовательность новых цепей. Специальные белки-ферменты расплетают ДНК, удерживают матрицу в разведенном состоянии и вращают молекулу ДНК.

Правильность репликации обеспечивается точным соответствием комплементарных пар оснований. Азотистые основания нуклеотидов могут соединяться друг с другом только в определенном порядке (аденин с тимином, гуанин — с цитозином).

Репликация (копирование) катализуется несколькими ДНК-полимеразами. После репликации дочерние спирали закручиваются обратно уже без затрат энергии и каких-либо ферментов.

Интерактивная компьютерная модель (рис. 2.8). В этой модели показан синтез комплементарной цепи ДНК. Азотистые основания (аденин, тимин, гуанин и цитозин) обозначены условными значками разного цвета. Цепь синтезируется слева направо. Реакция обеспечивается ДНК-полимеразой, перемещающейся вдоль цепи.

В процессе репликации требуется, чтобы обеспечивалась комплементарность нуклеотидов (аденин соединяется только с тимином, а гуанин — с цитозином). Это придуманный природой способ избежать ошибок при синтезе двойной спирали ДНК.

Кнопка Старт позволяет запустить интерактивную модель, кнопка Стоп — приостановить анимацию, кнопка Сброс — вернуть модель в исходное состояние.

Инструктаж по выполнению ЛПЗ

Используя ярлыки Химия, Физика Часть 1, Физика Часть 2, Алгебра и описание ЛПЗ выполнить задания согласно описанию и оформить лист отчета.

Алгебраическое задание у всех разное. Соответственно, один человек из пары во время выполнения работы выходит к доске и защищает свой эксперимент (желающие).

Лабораторно-практическая работа: парно-индивидуальное ЛПЗ с элементами творческой защиты

Происходит выполнение и защита работ.

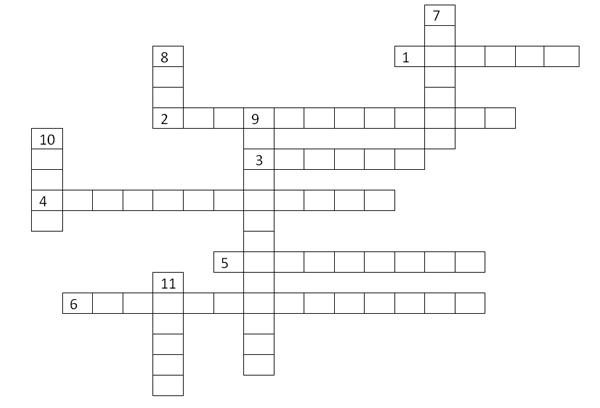

Закрепление нового материала: ответы на кроссворд

Предлагаются вопросы кроссворда. Выслушиваются ответы студентов.

По горизонтали:

1. Некоторый предмет.

2. Описание модели с помощью формального языка.

3. Граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами.

4. Общее название моделей, которые можно осязать.

5. Инструмент для компьютерного моделирования.

6. Общее название моделей, которые представляют из себя совокупность полезной и нужной информации об объекте.

По вертикали:

7. Информационная модель, состоящая из строк и столбцов.

8. Средство для наглядного представления состава и структуры системы.

9. Процесс построения моделей.

10. Граф, отображающий последовательность выполнения действий.

11. Упрощенное представление реального объекта, процесса или явления.

Подведение итогов занятия

Итак, мы рассмотрели модели по формам, типам. Рассмотрели понятие «объект» и «система». Рассмотрели виды моделей систем.

10. Домашнее задание

Слайд «Домашнее задание».

Литература

Примерная программа дисциплины Информатика для ССУЗов на базе основного общего образования. М., Издательский отдел ИПР СПО, 2003.

ГОС СПО по специальности «Технология продукции общественного питания». М., 2003.

Н.Угринович. Информатика и информационные технологии 10-11. М., БИНОМ, 2003.

Н.Угринович. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. М., БИНОМ, 2010.

Д.М.Ушаков, Т.А.Юркова. Паскаль для школьников. М., Питер, 2010.

1 По М.И.Махмутову

2 По М.И.Махмутову

3 По М.И.Махмутову

4 Учебные модели компании ФИЗИКОН представлены на CD-дисках и в виде Интернет-проектов. Каталог интерактивных моделей содержит 342 модели по пяти предметам: физике (106 моделей), астрономии (57 моделей), математике (67 моделей), химии (61 модель) и биологии (51 модель). Модели на сайте http://www.college.ru интерактивны, но представлены только описанием. Для их использования необходим договор оферты.

16

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Конспект урока по информатике "Моделирование как метод познания. Основные виды информационных моделей" (1.93 MB)

Конспект урока по информатике "Моделирование как метод познания. Основные виды информационных моделей" (1.93 MB)

0

0 1781

1781 177

177 Нравится

0

Нравится

0