МОУ ГИМНАЗИЯ №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ДЕНЬ НАУКИ»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ

ТЕМА: Диалог сквозь время: роль литературно-критических изданий в общественной жизни.

Выполнил

Ф.И.О. автора:

Вознесенская Екатерина Дмитриевна

Класс: 10

Научный руководитель

Ф.И.О. руководителя:

Гладкова Наталья Владимировна Должность:

учитель русского языка и

литературы

г.Клин 2015

Содержание:

1.Введение;

2.История журналистики в России;

3.Судьба«Современника»;

3.1. Первые годы;

3.2. Роль журнала вобществе;

3.3. Закрытие;

4. «Литературная газета» - одна из старейших в России;

4.1.Первое появление;

4.2. Возрождение спустя столетие;

4.3.Влияние «Литературной газеты» на жизнь социума;

4.4. Преемственность;

5.Заключение;

6.Библиографический список использованной литературы и электронных ресурсов;

7. Приложение.

1

2

4

4

7

12

13

13

14

15

20

21

22

23

1.Введение.

Журналистика – род деятельности, который приобретает всё большее значение. Сначала не ясно, что в нём такого. Как может журналистика влиять на события в обществе. Однако, взяв историю хотя бы нескольких издательств, можно заметить изменения, происходившие после публикации статей, дискуссий и литературных произведений.

Работая над своим проектом, я поставила перед собой следующие задачи:

выявить роль публицистических издательств;

проанализировать судьбы изданий «Современник» и «Литературная газета», как одних из наиболее ярких в истории журналистики; выяснить преемственность «Современника» и «ЛГ»;

проанализировать наиболее значимые статьи, дискуссии, произведения.

2.История журналистики в России.

На события в обществе влияет многое. Одно из воздействий оказывает такой род деятельности, как журналистика. Современному человеку постоянно приходится сталкиваться с ней в повседневной жизни. Журналистика зачастую связана со свободой слова, которая является одной из основополагающих демократических свобод. Точнее сказать, что развитие этой свободы дало импульс, создавая новые порядки, и общество России было не исключением.

Появившись в России в 16 веке во времена правления Ивана Грозного, журналистика развивалась как газетная. Это были малотиражные периодические издания. Рождением журналистики в России принято считать начало выпуска газеты «Куранты». Её номера писались в единственном экземпляре, содержали переводы статей из зарубежной периодики и предназначались для доведения к сведению царя о происходящих в мире событиях. Первые номера не дошли до наших дней. Одна из причин – номера этой газеты носили характер дипломатической тайны. Лишь мельком о них сохранились упоминания в Посольском приказе.

Более широкое распространение периодика получила при Петре I. Первые номера появились ещё в конце 1702. Газеты начали уже печататься. В основном они содержали сводки событий внешней и внутренней политики.В этих номерах не печатали известия о поражениях русской армии в проходящей в то время Северной войне. Лишь заметки о сражениях, которые со временем становятся всё более подробными. Это было необходимо царю для пропаганды своих преобразований, их популяризации.

После смерти великого императора журналистское дело взяла на себя Академия наук. В 1728 году стали издаваться «Санкт-Петербуржские ведомости». Постепенно в номерах появлялись новые темы, описывались события не только из политической сферы. Печатались сведения о новых книгах, театральных остановках, экономике, культурной жизни общества, научные материалы.

Следующим ярким событием стало развитие частных издательств. В январе 1759 года впервые издан сатирический журнал А.П.Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Писатель развивает жанр сатирического очерка и фельетона. Его заметки содержат множество мыслей, переживаний за судьбы русской литературы, театра, искусства, всей страны в целом. Однако журнал печатался не долго, вышло лишь 12 выпусков. Главной причиной закрытия послужило недовольство правящего класса, нападки на который приобретали всё более резкий тон.

Одним из первых изданий, повлиявшим на общественное мнение стал «Трутень» Новикова. В особой форме на страницах было выражено недовольство автора существующим в стране крепостным правом. Были описаны бедственное положение крестьян и жестокости помещиков по отношению к ним, высказана общегуманистическая критика крепостничества с нравственной точки зрения.

В 30-х годах 19 столетия журналы развили и увеличили печать литературных произведений. Важнейшим изданием тех времён считается «Библиотека для чтения», без которой нельзя представить журналистику того времени. В номерах публиковались различные статьи, обзоры и переводы европейской литературы, произведения русских классиков: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.Н.Островского, Л.Н.Толстова и др.

19 век стал значимым в развитии отечественной журналистики. Особо важными стали толстые журналы. В них публиковались произведения, которые формировали общественное мнение, находившие отражение в газетах.

3. Судьба «Современника».

3.1. Первые годы.

Одним из самых ярких, значительных журналов – общественно-политическим и литературно художественным - явился журнал «Современник». Он был создан А. С. Пушкиным в 1836, за год до его смерти, и издавался 30 лет (1836-1866). При нём новые номера выходили каждые три месяца.

При жизни Александру Сергеевичу удалось выпустить четыре номера. На страницах журнала были обнародованы «Капитанская дочка», «Пир Петра первого», «Путешествие в Арзрум», «Скупой рыцарь», «Полководец» самого главного редактора и создателя. Вышли в свет «Коляска», «Утро делового человека», «Нос» Н. В. Гоголя, первые произведения молодых писателей Тютчева и Кольцова, мэтры литературы того времени.

Пятый был составлен его друзьями, товарищами: Жуковским, Вяземским, Баратынским. В «Современник» вошли неопубликованные работы Пушкина: «Медный всадник», «Русалка», «Арап Петра Великого», «История села Горюхина», «О Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая»» .

Журнал стал новым типом издания, с иной структурой, тематикой, проблематикой и организацией, первым выразителем интересов народа. Его основными темами были чиновничий произвол, бедственное положение крестьян, разоблачение дворянства, скудости его умственной жизни. В журнале освещались все стороны жизни русского общества. Говорилось и о необходимости научного образования, и об отказе от идеологии «официальной народности», и просвещении, и о новых канонах литературного искусства. Особое значение имел крестьянский вопрос и его решение. Благодаря этому он приобрёл большое значение и стал одним из самых влиятельных в 1854-1862 годах.

Изначально в журнале печатались только литературные произведения. У издания не было права публикации статей на общественно-политические темы. Ему запрещалось публиковать работы на эти темы, цензоры тщательно проверяли материалы, готовившиеся к печати. Пушкин подбирал произведения, которые соответствовали духу и стилю, могли бы формировать мнения, содержали общие суждения, а не отдельные частные факты. Но беспощадные цензоры не допускали или сокращали неугодные им работы. Читателям так и не удалось увидеть ряд произведений: статья «Александр Радищев» Пушкина, «Петербург и Москва» Гоголя, «Записка о древней и новой России» Карамзина, «Два демона» Тютчева, переводной очерк «Применение системы Галля и Лафатера к изображениям пяти участников покушения на жизнь Луи Филиппа в 1835 г».

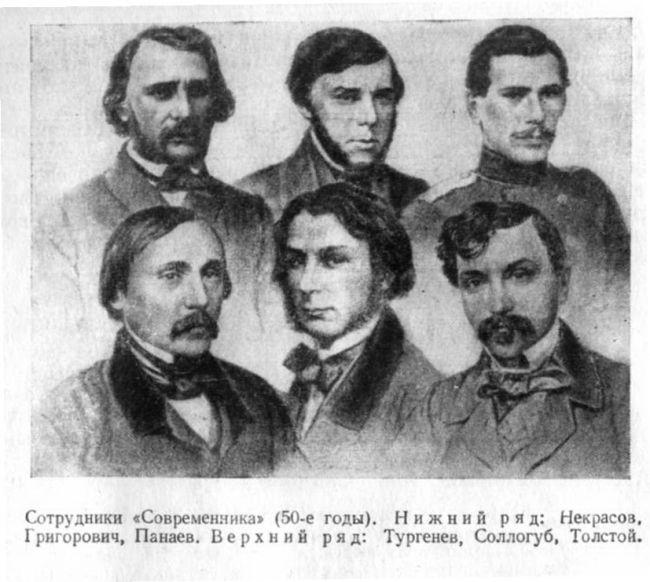

Журнал, основанный А.С. Пушкиным, вскоре после его смерти перешел к П. А. Плетневу, профессору Петербургского университете, поэту и критику. «Современник» Плетнева стоял в стороне от общественной жизни и пропагандировал теорию «чистого искусства». В сентябре 1846 года Плетнев передал право на издание журнала Некрасову и Панаеву. Однако правительство требовало «благонадежности» официального редактора. Им был назначен А. В. Никитенко, профессор Петербургского университета, выполнявший одновременно обязанности цензора, а впоследствии автор известных воспоминаний.

С 1847 года журнал подвергся совершенному преобразованию. Стараниями владельцев были привлечены новые крупные литературные силы. Была изменена структура. Номер стал делиться на 5 отделов: словесность, наука и художества, критика и библиография, смесь. В дальнейшем был создан отдел, специализировавшийся на крестьянском вопросе. В нём печатались «Опыт о хлыщах» И. Панаева, «В ожидании парома» Д. Григоровича, «Очерки народного быта» Н.Успенского, множество произведений Н. Чернышевского. Так издатели проводили борьбу за народные идеалы. В одной из бесед Некрасов говорил: «Вы обратите внимание в моих стихах прежде всего на то, что у меня нет ничего хвалебного высшим сословия. Для них у меня везде и всегда только сатира: я старался внушить молодёжи любовь к народу, к бедным и угнетённым и ненависть к угнетателям! Исключение относительно высших классов я сделал только для цвета интеллигенции: Белинского, Чернышевского, Добролюбова, декабристов и декабристок».[1]

В объявлении журнала для подписчиков на 1847 г. мы читаем: «При быстром распространении любви к чтению в нашей публике, свидетельствующая об успехах образованности, деятельность литературная должна усилиться. Теперь она пока сосредоточивается преимущественно в журналах Лучшие писатели наши, кроме приготовления творений обширных, которые общество вправе ожидать от их дарований, чувствуют в настоящее время необходимость постоянного соприкосновения с умственными стремлениями публики - необходимость сообщать ей немедленно плоды своей мысли, своих изысканий и вдохновений. Главная заботливость редакции будет обращена на то, чтобы журнал наполнялся произведениями преимущественно русских ученых и литераторов, - произведениями, достоинством и направлением своим вполне соответствующими успехам и потребностям современного образования … Мелкая, личная и никаких ученых или литературных вопросов не решающая полемика не будет иметь места в «Современнике».[1]

Идейным руководителем журнала в 1847-1848 годах фактически был Белинский. «Я могу делать, что хочу, - писал Белинский Боткину 4 ноября 1847 года. – Вследствие моего условия с Некрасовым, мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное». Белинского активно поддерживал Герцен публикацией своих произведений. В «Современнике» были напечатаны вторая часть романа «Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Записки доктора Крупова». К «Современнику стягивались лучшие литературные силы: Гончаров, Тургенев, Григорович, Огарев, Майков, в нем печатались переводы из Шиллера, Гете. Ж.Санд, Диккенса. В отделе литературной критики и библиографии главенствовали статьи Белинского, его знаменитые обзоры литературы. Подлинной программой журнала явилась публикация «Письма Белинского к Гоголю», проповедующего идею революционной борьбы с крепостничеством, самодержавием.

После 1847 года «Современник» оказался в трудном положении. Цензурный комитет нашел, что журнал проповедует коммунизм и революцию. В подтверждение указывалось на статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», на статью Герцена «несколько замечаний об историческом развитии чести», на повесть Григоровича «Антон Горемыка» и суждения о быте крестьян. «Современнику» было указано придать направление, «совершенно согласное с видами правительства». Никитенко отказался от журнала, с большим трудом на должность редактора был утверждён Панаев. «Современник» находился под бдительным наблюдением III отделения. Запрещались темы о крепостном праве и положении крестьян, революционных событиях за границей; имя Белинского, умершего в 1848 году, было запрещено; при публикации стихотворения «Блажен незлобливый поэт» цензура сняла посвящение его Гоголю.

В середине 50-х годов «Современник» перешел на позиции революционного демократизма. Под влиянием потребностей жизни на первое место выдвинулась публицистика. Из литературно - художественного журнала он становится общественно-политическим и литературно-художественным.

3.2. Роль «Современника» в обществе.

В 1854 году в журнал пришел Н.Г. Чернышевский. Почти в каждом номере он размещал свои статьи, обзоры рецензии. Они касались истории, языкознания, экономических вопросов, литературы и критики. Большое значение имела статья «Об искренности в критике» («Современник», 1854, №7). Задача критики, писал Н.Г. Чернышевский, состоит в том, чтобы «служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе». Принципиальность и точность, ясность и прямота, а не умеренность и уклончивость, должны стать неотъемлемыми свойствами критической мысли. Статья Чернышевского стала ответом «Отечественным запискам», которые защищали малохудожественные повести одного автора. Критики Дружинин и Боткин обвинили Чернышевского в непримиримости и излишней строгости.

В обществе шло размежевание, и это не могло не отразиться на журнале «Современник». Редакцию покинули А.В. Дружинин, Л. Толстой, И. Гончаров, Д. Григорович, А. Фет, А. Майков. Несмотря на потери, Некрасову и Панаеву удалось сохранить авторитет журнала, они делали его интересным, как и прежде.

Распадался круг журнала, объединяющий разнородные силы. Ярким примером раскола в литературно-общественной среде явилась полемика, развернувшаяся после публикации в журнале отдельных статей «Очерков гоголевского периода русской литературы Чернышевского. Автор статей излагал основы и требования революционно-демократической критики, формулировал задачи ее дальнейшего развития. «Наши статьи имели целью не только историческое изложение различных направлений русской критики мы хотели также указать на основания, от которых не должна отклоняться современная критика, если не хочет впадать в бессилие, мелочность, пустоту. Справедливые понятия об этом были высказаны у нас Белинским, и на его критику до сих пор надобно смотреть не только как на замечательное историческое явление, но также и как на руководящий пример», - писал Чернышевский. «Два важные принципы должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятия об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие. Оба эти принципа были выставляемы Белинским как важнейшие основания нашей критики…» - этими словами Чернышевский хотел освободить облик великого критика от искажений.

Актуальное значение приобретал и вопрос о творчестве Н. В. Гоголя. Н. Г.Чернышевский утверждал, что творчество Гоголя имеет политический смысл. Реализм и обличение современного социального строя ставили Гоголя, по мнению Н.Г..Чернышевского, во главу литературного направления всей эпохи. При этом Чернышевский не сглаживал противоречий в творчестве Гоголя, отмечал «реакционность» его «Выбранных мест из переписки с друзьями», подчеркивал отсутствие последовательности в его мировоззрении. Но развитие современной критической мысли писатель-демократ связывал с продолжение традиций гоголевского реализма. «Многое было достоинств у критики гоголевского периода, - писал Н.Г. Чернышевский, - но все они приобретали жизнь, смысл и силу от одной одушевляющей их страсти – от пламенного патриотизма… высочайший патриотизм – страстное, беспредельное желание блага родины…».

Идейные споры различных течений в литературе этого времени получили название борьбы гоголевского и пушкинского направлений. Под первым подразумевалось общественно - политическое, критическое направление, под вторым – эстетическое. Сторонники «Чистого искусства» оценивали Пушкина как поэта «Чистой формы», не замечая у него общественных и социальных устремлений. Главным противником точки зрения Чернышевского стал Дружинин (редактор «Библиотеки для чтения»). По его мнению, художественное дарование и талант не должны быть принесены в жертву политическим тенденциям и духу партии. Интересна реакция редактора «Современника» Н.А.Некрасова. «Мне кажется, в этом деле верна одна только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя. И служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли ты служить искусству – послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу – послужишь и искусству».

Переворот в сознании случился благодаря произведениям, разоблачающим либерализм. Его подвергали критике Добролюбов в своей статье «Когда же придёт настоящий день?» и Салтыков-Щедрин в «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах». В них через призму сатиры демонстрировались либералы, за претензиями на свободолюбие которых скрывается полная неспособность к настоящей деятельности и близость к крепостникам.

Тема разоблачения либерализма, дворянства, скудости его умственной жизни, произвол чиновников, бедственное положение крестьян – основные темы публикаций того времени. В «Современнике» появились рассказы Н. Успенского, стихотворения Некрасова о деревне, печатался и роман Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (который находился под цензурным запретом).

В разоблачении либерализма большую роль сыграла статья Н.Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», написанная по поводу романа И.С. Тургенева «Накануне». В лице Елены Стаховой и Дмитрия Инсарова, героев романа Ивана Сергеевича, критик увидел «новых людей дела». Мнение Добролюбова поддержал поэт-петрашевец А.Н. Плещеев: «…Большинство публики ругает этот роман. Не доросли еще, видно, они до идеи освобождения родины, ни до той чистой, безграничной, самоотверженной любви, какою любит Елена Инсарова.

В критике либерализма своим художественными произведениями участвовал М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1860 и 1861 годах он поместил ряд ярких «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов», в которых сатирически изображал либералов, показывая, что за их мнимым свободолюбием скапывается неспособность к настоящей деятельности, людей с крепостниками.

Работы «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Капитал и труд», примечания Чернышевского к переводу «Очерков политической экономии» Милля содержали в себе пропаганду идей социализма, обновления страны, перехода к новой системе, пытались внушить крестьянам необходимость революции .

Программа «Современника" выдвигала требование отмены крепостного права, наделения крестьян землей без выкупа, разоблачала антинародную сущность реформ 1861 года. Основной линией журнала была вера в творческие силы народа. «Народ не виноват в том жалком положении, в каком находится его образованность» - писал Н. Добролюбов. Он говорил о «бодром, свежем крестьянском населении», которое твердо переносит все испытания, и о том, что «много сил должно таиться в народе, который не опустился нравственно среди всей своей жизни, которую вел много лет, работая на Багровых, Куролесовых…».

Большой общественный резонанс вызвала публикация романа Чернышевского «Что делать?», сделавший «Современник» центром сил революции. Рукописи частями передавались из Петропавловской крепости, в которую был заключён писатель, и печатались в журнале, не вызывая подозрения у цензоров. Когда произведение разошлось по стране, была замечена оплошность комиссии. Это было одним из высших достижений революционно-демократической мысли.

В головах читателей оставался образ Рахметова, который затаился в любовной сюжетной линии. Однако именно он является важнейшим героем романа. Ему посвящено небольшое отступление в 29 главе «Особенный человек. Ведь это был новый тип человека для того времени на ряду с Базаровым и Добросклоновым. Он показывал образ настоящего революционера, к которому стремились, хотели достигнуть. П. Кропоткин писал: «Для русской молодёжи того времени она [книга „Что делать?“] была своего рода откровением и превратилась в программу, сделалась своего рода знаменем».

Рахметов был когда-то богатым человеком, но потом продал всё своё имущество и раздал все деньги. Ведёт аскетичный образ жизни. Всячески испытывает собственный организм и силу воли: спит на гвоздях, закаляется и т.п."За несколько времени перед тем, как вышел он из университета и отправился в свое поместье, потом в странствование по России, он уже принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни, а когда он возвратился, они уже развились в законченную систему, которой он держался неуклонно. "Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине". А натура была кипучая. "Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна". - "Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, - мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности"

Помимо революционной темы в журналах были и статьи, обзоры, рецензии, касающиеся истории, языкознания, экономических вопросов и критики. Многозначительной была статья Чернышевского «Об искренности в критике». Задача критики, писал автор, состоит в том, чтобы «служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе».

3.3. Закрытие.

Вскоре после выхода этих произведений начали образовываться революционные движения, появились тайные деятели, переводившие и распространявшие в народе социалистическое учение. Было воспитанно новое, революционно настроенное поколение.

Программа «Современника» вызывала яростное негодование монархистских кругов. Началась активная кампания полицейских доносов и провокаций. Возрос нажим цензуры. В июне 1862 года «Современник» был приостановлен на 8 месяцев, а 7 июля 1862 года был арестован Чернышевский. Работа журнала возобновилась в 1863 году.

Последовательная защита интересов народа – основное завоевание передовой русской печати и прежде всего «Современника» Он оказал огромное влияние на формирование мировоззрения следующих поколений. На идеях Чернышевского, Добролюбова воспитывались и писатели, и простые обыватели.

В последнем обращении к подписчикам в 1866 г. сотрудники «Современника» редакция дает характеристику деятельности журнала, видя главную заслугу в том, что он «был первым и единственным органом, поставившем себе главною задачею гражданское развитие читателя и указавшим на это развитие как на главную жизненную задачу для самого читателя».

За публикацию статей и произведений, неугодных цензурному комитету и императору, 28 мая 1866 было принято решение о закрытии издания. Терпение лопнуло после публикации статьи Жуковского «Вопрос молодого поколения», обвиняемого в оскорблении дворянства.

4. «Литературная газета» - одна из старейших в России.

4.1.Первое появление газеты.

В 1830 году впервые выходит «Литературная газета». Идея создания принадлежала А.С. Пушкину. Он хотел создать журнал, в котором бы печатались не только художественные произведения, но и статьи на общественно-политические темы, публицистические очерки и оценки критиков. Но не смотря на все приложенные Александром Сергеевичем усилия, издательство так и не получило на то право. Должность главного издателя и редактора досталась поэту А.А. Дельвигу, ему помогали О. Сомов и В. Щасный.

Первые несколько номеров были подготовлены главным редактором, после чего тот уехал из города. Дальнейшее издание он поручил Пушкину, который занимался подготовкой последующих 13 номеров.

За публикацию эпиграмм, памфлетов, произведений о Французской революции начальник 3 отделения канцелярии Бенкендорф пригрозил всем сотрудникам издательства Сибирью, но после разговора с Дельвигом, который яростно защищал своё детище, разрешил дальнейшую публикацию, но под редакцией Сомова. Из-за пережитого Дельвиг вскоре серьёзно заболел и скончался. Новые номера выходили недолго. Примерно через полгода издательство закрылось.

4. 2. Возрождение спустя столетие.

Прошло несколько десятилетий. Почти сто лет. В советской России возникает новое литературное объединение под названием «Литературная газета». Расцвет этого периодического издания пришелся 50 – 70-е годы. Это было время оттепели, когда страна «вздохнула глоток свежего воздуха» Появилась возможность открыто говорить о ранее замалчиваемых вещах. «Литературная газета» стала явлением, как радиостанция «Эхо Москвы». Люди спешили купить свежий выпуск, дискуссии, которые возникали на страницах ЛГ, обсуждали всей страной. Газета стала общекультурным явлением, что когда-то произошло с «Современником».

Возникая в 1929 году по инициативе М. Горького и И. Катаева, газета не раз меняла свой облик. Главное обновление произошло в 1947 году, года издание стало и литературным, и общественно-политическим.

4.3Влияние «Литературной газеты» на жизнь социума.

Поднимались актуальные вопросы, решались злободневные проблемы, велись дискуссии на различные темы. Номера содержали разные рубрики с актуальными темами: «Деловой детектив», «Деловой клуб», «Была ревизия», «Опыт наших друзей», «Когда выгодно всем», «Результат», «По следам эксперимента», «Круглый стол», «Социальные гипотезы», «Официальный ответ», «Человек и экономика», «Комиссия по действенности».

В журнале «Литературная газета» можно было нередко встретить намёки на несовершенство политических и экономических систем. В статьях подвергалась критике и сомнениямработа государственных органов управления, чиновников, пути развития экономики. Например, реакция на выступления газеты послужила публикация на первой полосе «Министры принимают меры», в которой сообщалось, что 11.01.1984 в статье собственного корреспондента по Сибири З. Ибрагимовой «Запланированное поражение» говорилось о том, что ведущие строительство в Красноярском крае министерства не надлежащим образом следят за ведением дел. В итоге дело было рассмотрено и вопрос решён.

Не только журналист, но и любой читатель, у которого было рациональное и чётко сформулированное предложение и проблема, мог обратиться со страниц «ЛГ» к необходимой высокой инстанции. Благодаря покровительству издательства, проблема быстро и гарантированно решалась, принимались нужные меры. Поднимая насущные проблемы, в большинстве случаев читатели получали ответ от министров на страницах газеты. Издание пыталось побороть изъяны советской власти, предложить новый способ решения проблем, разрешало вопросы из разных сфер жизнедеятельности.

Для решения вопроса с цензурой, журналисты преподносили проблему с разных точек зрения, чтобы читатели могли объективно оценить ситуацию. Так появлялись и совершенно новые, другие взгляды и идеи. Они также рождались в результате деятельности самих читателей, так как журнал призывал граждан к активности. Найти новые стороны проблем помогали опросы и анкетирования на различные темы. На проводимых круглых столах велись обсуждения, специалисты читали и отвечали на письма читателей. Специалисты старались как можно чаще проводить собственные расследования. Так союз журналистов, чиновников и читателей искали новые способы освещения тем, методы устранения проблем и неполадок в политических и экономических системах.

Периодически журналисты возвращались к нашумевшим дискуссиям, оценивая результаты, обсуждая эффективность предпринятых мер. Так заставляли читателей подумать и попробовать решить проблемы страны. В качестве примера можно назвать байкальскую дискуссию. Работникам «ЛГ» удалось заставить подумать об уникальности озера, о его значении и природных богатствах, о необходимых для его защиты и охраны усилиях, об усилении контроля за его чистотой, о проведении научных исследований. Общество активно обсуждало эту проблему, вынудив государство предпринять меры по защите этой уникальной природной зоны.

Влияние «ЛГ» было велико. Активно принималось участие в разных обсуждениях. Искалась золотая середина в «Проекте века» (пустить реки вспять), желающим предоставлялось слово. В итоге от проекта отказались при содействии авторитетного издательства.[4]

«Литературная газета» также заботилась о здоровье. Велась активная борьба с курением, проводилась антиникотиновая кампания. На страницах журнала печатались статьи с исследованиями о вреде курения, отрывки из иностранной периодики на эту тему, и особенно, беря во внимание литературную направленность, поучительные и научные рассказы. Журналу даже удалось добиться появления на пачках сигарет надписи «Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья».

Задавался и вопрос о «чистоте языка», о состоянии русского языка, перспективах его развития. Дискуссия имела некий подтекст, который создавал ненадолго иллюзию свободы слова. М.Горький сформулировал и поставил задачу «организации языка, очищение его от паразитивного хлама», дав начало первому этапу обсуждения. Осуждались орфоэпические и грамматические ошибки, вульгарность «кулацкой» речи и тяга к заимствованным словам. Позднее, на втором этапе, были обнаружены не конкретные проблемные места, а целые системные сбои. Они сильно осложняют работу журналистов, мешают писать доступным народу языком. Всему виной новая политическая система, усиленная цензура, строгая идеология. Тогда авторы «ЛГ» создали новый речевой жанр - пространное сетование профессионального писателя на «редакторов», препятствующих единению с народом и лишающих свободы речи. Большое значение тогда имела статья А. И. Солженицына «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана»[10]. Вначале говорилось о влиянии власти на русскую речь. Не раз она страдала и «ломалась» от новой политики государства. В этом чувствуется критика проводимых изменений в русской графике и орфографии. Далее идёт рассуждение об обратимости: ещё не поздно вернуться к русской речи, изгнав публицистический жаргон. На третьем этапе произошли положительные изменения. Защитники русского языка добились от вождя одобрения пополнить лексикон диалектизмами. После этого начали уделять большое внимание словарю Даля, в котором содержались слова из разных уголков страны.

Ещё одна любопытная дискуссия состоялась на тему профессий, оказавшая влияние на направленность деятельности: «Физики vs лирики». Начало положило письмо студентки Нины, которая жаловалась на отсутствие у его друга интереса к искусству. В ответе И. Эренбург призывал к всестороннему гармоничному развитию личности [12]. Это вызвало удивление среди некоторых «физиков». У инженера И. Полетаева создавалось ощущение, что Эренбург думает иначе, а в ответе всего лишь пытается поддержать уходящее влияние «лириков». По его мнению, не важно, какая у человека профессия, если от него нет вреда, или тем более есть польза. Один из откликов был от Бориса Слуцкого, стихотворение которого было напечатано в «Литературной газете» [11] :

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли

Мы, что следовало нам бы!

Значит, слабенькие крылья —

Наши сладенькие ямбы,

И в пегасовом полете

Не взлетают наши кони...

То-то физики в почете,

То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.

Спорить просто бесполезно.

Так что даже не обидно,

А скорее интересно

Наблюдать, как, словно пена,

Опадают наши рифмы

И величие степенно

Отступает в логарифмы.

Спустя много лет на страницах ЛГ произошла встреча «лирика» и «физика» - писателя Даниила Гранина и математика Алексея Мел. Вопрос, который они обсуждали в рубрике «болевая точка» - «Зачем нам литература?» Как когда-то в журнале «Современник» творческие люди пытались определить предназначение искусства, литературы. Прошли годы, а вопрос остался актуальным и в наши дни. А.М. считает, что годы, «когда люди увлекались чтением», были годами «когда заправляла идеология».На что Д.Гранин парирует «Не помню...». Ему запомнились литературные споры вокруг Толстого, Достоевского, Чехова. И хотя времена были сложные, читали книги «сильного действия». По мнению математика, литература влияла на формирование юношества. Так, после выхода книги Д.Гранина «Иду на грозу» в стране повысился интерес к физике, к профессии в этой области. «Литература не учит и не воспитывает, она защищает. Защищает от ужаса нашей мизерности» - нет ли в этих словах математика воспоминаний о теории чистого искусства? «Сейчас довольно популярно мнение, что русская литература учила бескорыстно, не учила человека быть деловым, все время влекла от будней, от прагматики, куда-то в небеса… И это сделало Россию отсталой… какие-нибудь интеллигентные люди пусть занимаются этой литературой, а массовому читателю она не нужна..». И возникает все тот же вопрос о гуманизации общества, что первостепеннее – не утилитарные ли науки? Д.Гранин отвечает на эти вопросы так: «…Не надо преувеличивать роль литературы. Она не предназначена для того. Чтобы… учить и воспитывать. У нее более высокое предназначение, она предназначена ни для чего… Она для наслажденья, для размышлений» И как пример – И.Сталин, который читал Толстого, Чехова и в то же время «подписывал расстрельные списки». «Если бы литература обладала очищающей силой, мир был бы лучше». И в этом сошлись и писатель, и математик.[3]

Даже в наше время «Литературная газета» не собирается сдавать позиции, продолжая поднимать общественно значимые проблемы. Несколько лет назад в этом толстом журнале появилась статья о современном образовании, учебниках и учебном процессе. В ней шла речь о нелогичных изменения в системе обучения, о тенденциях негативного развития, необходимости коренных изменений в структуре ЕГЭ и ГИА. Итоговые экзамены не позволяют учителям полноценно давать материал своим ученикам. Вместо этого они натаскивают на решение тестов и заполнение анкет, которые формируют у детей клиповое мышление. Однако в последнее время всё постепенно возвращается обратно. Вводятся стандарты, обеспечивающие полноценное изучение классической литературы, обучение написанию сочинения, воспитанию культуры речи. Как результат, отказ от тестовой части и ввод обязательного сочинения, как допуск к экзаменам. [5]

4.4. Преемственность.

Литературная газета в наше время не пользуется прежней популярностью. Не все знают о существовании такого источника. И причина не в том, что литературка сдала свои позиции. Как мы видим, на страницах ЛГ поднимаются наиболее важные для нашего общества темы, журналисты пытаются привлечь общество к обсуждению наболевшего, бьют тревогу по особым случаям – «Литературная газета» продолжает традиции «Современника». У современного читателя большое информационное поле. Большой выбор, подчас который сделать сложно.

Одна из тем, связывающих эти издания – критика, как род литературы. Обсуждение велось как в 19, так и в 20 веке. Начало было положено В.Г. Белинским. «Современник» обязан ему не только высоким литературным уровнем, но и формированием той самой общественной мысли, что сыграла свою роль в обществе. Виссарион Григорьевич определил идеалы критики, которые остаются незыблемыми по сей день.

В дальнейшем их продолжили Добролюбов и Чернышевский. Критика стала использоваться не только в художественных, но и практических целях. Критические статьи становились основным фактором формирования общественного мнения и революционно-демократических настроений.

Даже спустя полтора столетия, принципы, выведенные Белинским, находят своих последователей. Но со временем их становится всё меньше. Критика «погибает». И «ЛГ» бьёт тревогу. Начинается обсуждение регресса, его причин. Писатели приходят к выводу о печальных перспективах. Сокращается не только количество критиков, но и их значение, их роль становится более ничтожной и ненужной. Но ведь именно эти люди должны отвечать на вопросы, что читать людям.

5. Заключение.

Выбирая виды деятельности, значительно повлиявшие на общество, журналистика будет одна из первых в этом рейтинге. Она позволила формировать общественное мнение, двигающее людей на путь прогресса. На своих страницах журналы привлекали большие массы людей, которые вели дискуссии, для решения остро стоящих и актуальных проблем всеобщего значения. Статьи и произведения вызывали глубокий общественный резонанс, обличали пороки, показывали проблемы с разных сторон.

Прочитав историю двух издательств, можно заметить, что идея создания в обоих случаях принадлежала А.С. Пушкину. В обоих случаях он пытался добиться разрешения обсуждать темы, интересные обществу. В соединении с литературными произведениями, журналы могли бы приобщать к чтению большие массы людей. Навряд ли бы книги интересовали простых людей, если бы не было критики, которая разъясняла суть произведений, их базирование на происходящих событиях.

Самому Пушкину не удавалось этого добиться. Лишь после смерти его последователи сделали это. На станицах журналов и газет велись дискуссии, интересные многим. За ними следили чиновники, которые в дальнейшем решали эти проблемы.

Можно сказать, что своё значение журналистика в России приобрела благодаря вкладу именно Александра Сергеевича. Хотя на данный момент последователи тех изданий занимают отнюдь не лидирующие позиции, само дело журналиста остаётся востребованным и значимым. Его работа окружает нас каждый день: по радио, на телевидении, на улице. Мимо этого не пройти. Мы можем даже не замечать тот отпечаток, который на нас это оставляет.

6. Библиографический список использованной литературы и электронных ресурсов

А.В. Западов «История русской журналистики XVIII-XIX веков»

Антакольский П. Поэзия и физика// Литературная газета. 1960. 21 января. С.2

Зачем нам литература? (Диалог Д. Гранина и А. Мелихова) // Литературная газета. 2010. №51

Коржавин Н. Наука или утопия// Литературная газета. 1960. 2 июля

Королевство кривых учебников// Литературная газета. 2008. 29 февраля.

Л.М. Исаева «Горячим словом убежденья. «Современник» Чернышевского и Некрасова». Изд. Современник, Москва, 1989

М.А. Черняк «Современная русская литература». Изд. Эксмо, Москва, 2007

Министры принимают меры // Литературная газета. 1984. № 26.

Салиев А. Физике – своё, поэзии – своё// Литературная газета. 1960. 2 июля

А.И. Солженицын. Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана// Литературная газета. 1965. №131

Cлуцкий Б. Физики и лирики// Литературная газета. 1959. 13 октября. С.1

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М.: Советский писатель, 1990.

http://lgz.ru

http://litraxixveka.ru/jurnaly/sovremennik.htm

http://writerstob.narod.ru/magazins/journals/19/sovremennik.htm

http://litrossia.ru/2014/40/09103.htm

7. Приложение.

Главные редакторы «ЛГ» разных времён:

А.А.Дельвиг

О.М.Сомов

А.Б. Чаковский

Ю.М. Поляков

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ : Диалог сквозь время: роль литературно-критических изданий в общественной жизни. (229.46 KB)

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ : Диалог сквозь время: роль литературно-критических изданий в общественной жизни. (229.46 KB)

0

0 284

284 2

2 Нравится

0

Нравится

0