МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИШЕЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

| «Рассмотрено» Руководитель МО _____________/_______/ ФИО Протокол №____от «___»___________2012г. | «Согласовано» Заместитель директора по УВР МОУ «ИООШ» _____________/_______/ ФИО «___»___________2012г. | «Утверждено» Директор МОУ «ИООШ» _____________/_______/ ФИО Приказ №____от «___»___________2012г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Егоровой Елены Константиновны,

учителя I квалификационной категории,

Костюниной Светланы Владимировны,

учителя I квалификационной категории,

по спортивному кружку

«Подвижные игры народов России»

Принято на заседании

педагогического совета

протокол №___от

«___»___________2012г.

Пояснительная записка.

Роль и место данного курса.

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей , их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые представители культуры: К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца , Г.А. Виноградов и др., заботясь о просвещении, образовании и воспитании детей, призывали повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести до потомков народный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка.

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств.

Игра как средство воспитания.

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определенный оттенок в зависимости от географических и климатических условий.

Оздоровительное значение подвижных игр.

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.

Алгоритм работы с играми.

Знакомство с содержанием игры.

Объяснение содержания игры.

Объяснение правил игры.

Разучивание игр.

Проведение игр.

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование личности ребёнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную деятельность.

Задачи, решаемые в рамках данной программы:

активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;

познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга;

формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;

создавать условия для проявления чувства коллективизма;

развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу;

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся должны:

иметь представление:

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;

о режиме дня и личной гигиене;

о способах изменения направления и скорости движения;

о народной игре как средстве подвижной игры;

об играх разных народов;

о соблюдении правил игры

уметь:

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;

играть в подвижные игры;

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;

выполнять строевые упражнения;

соблюдать правила игры

Ожидаемый результат

Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни.

Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр.

Развитие умений работать в коллективе.

Формирование у детей уверенности в своих силах.

Умение применять игры самостоятельно.

Программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры народов России» направлены на формирование у детей универсальных компетенций, а также развитие личностных качеств.

Универсальными компетенциями являются:

Умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения поставленной цели;

Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

Умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и сверстниками.

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по внеурочной деятельности «Подвижные игры»

Уважительное отношение к культуре своей страны и других народов;

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах;

Дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;

Умение проявлять смелость во время выполнения физических упражнений, управлять своими эмоциями в различных ситуациях;

Способность оказывать помощь своими эмоциями.

Метапредметные результаты освоения учащимися содержания программы внеурочной деятельности:

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

Характеризовать явления, давать их объективную оценку на основе приобретенных знаний и имеющегося опыта;

Находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять;

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения ;

Выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки.

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по внеурочной деятельности:

Формирование первоначальных представлений о значении подвижных игр в жизни человека, их роли в укреплении здоровья;

Умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку, использовать средства физической культуры во время отдыха и досуга;

Использовать жизненно важные умения и навыки в различных вариативных условиях;

Вести наблюдение за показателями своего физического развития и функционального состояния.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающихся будут сформированы:

• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;

• понимание позитивного влияния подвижных игр на развитие человека;

Учащиеся получат возможность для формирования:

• понимания ценности человеческой жизни;

• познавательной мотивации к истории возникновения подвижных игр;

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся:

• руководствоваться правилами поведения на занятиях внеурочной деятельности;

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под руководством учителя);

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.

Учащиеся получат возможность научиться:

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх;

• самостоятельно организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки;

• организовывать подвижные игры во время прогулок.

Познавательные

Учащиеся научатся:

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;

• различать виды физических упражнений;

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека.

Учащиеся получат возможность научиться:

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека;

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой.

Коммуникативные

Учащиеся научатся:

• рассказывать об истории зарождения подвижных игр на территории Древней Руси;

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;

• понимать действия партнёра в игровой ситуации.

Учащиеся получат возможность научиться:

• участвовать в беседе и рассказывать о первых играх на территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;

• высказывать собственное мнение о значении подвижных игр для здоровья человека, для личного здоровья;

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

• договариваться и приходить к общему решению;

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.

Тематическое планирование

| № п/п | Разделы | Кол-во часов |

| Всего | Теоретические | Практические |

| 1. | Введение. Основы знаний о народной подвижной игре.

| 2 | 1 | 1 |

| 2. | Игры на свежем воздухе.

| 3 | - | 3 |

| 3. | Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!

| 1 |

| 1 |

| 4. | Игры-эстафеты.

| 4 | - | 4 |

| 5. | Подвижные игры разных народов.

| 9 | - | 9 |

| 6. | Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

| 4 | - | 4 |

| 7. | Подвижные игры, основанные на элементах гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивной игры. | 4 | -

| 4 |

| 8. | Зимние забавы

| 5 | -

| 5 |

| 9. | Итоговое занятие | 1 | - | 1 |

|

| Итого: | 33 | 1 | 32 |

Содержание тем учебного курса.

1 раздел (2часа)

Основы знаний о народной подвижной игре.

- Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры.

- Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.

Выработка правил.

- Пятнашки.

- Фанты.

- Горелки.

- Лапта.

- Штандр.

2 раздел (3 часа)

Игры на свежем воздухе.

- Русские народные игры. «Ловушка».

- Групповые игры. «Охотник и сторож».

- Групповые игры. «Карусель», «Совушка».

3 раздел (1 час)

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!

- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек.

Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, кегли.

4 раздел (4часа)

Игры-эстафеты.

- Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам».

- Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча».

- Эстафеты с бегом и прыжками.

- Эстафеты с преодолением препятствий.

5 раздел (9 часов)

Подвижные игры разных народов.

-Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки».

-Игры мордовского народа. «Котел» «Салки».

-Игры белорусского народа. « Михасик», «Прела-горела».

-Игры татарского народа. «Серый волк» «Скок-перескок»

-Игры народов Востока. «Скачки» , «Собери яблоки».

-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».

-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек».

-Игры чувашского народа. «Хищник в море», «Рыбки».

-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»

6 раздел (4часа)

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

- Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча».

- Упражнения со скакалками.

- Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением.

- Упражнения со скалками.

7 раздел (4часа)

Подвижные игры, основанные на элементах:

- гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»;

- легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»;

- лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота»;

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».

8 раздел (5 часов)

Зимние забавы

-Зимой на воздухе. «Городки».

- Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов».

- Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров».

- Эстафета на санках.

- Лыжные гонки.

9 раздел (1 час)

Итоговое занятие

-Праздник здоровья и подвижной народной игры.

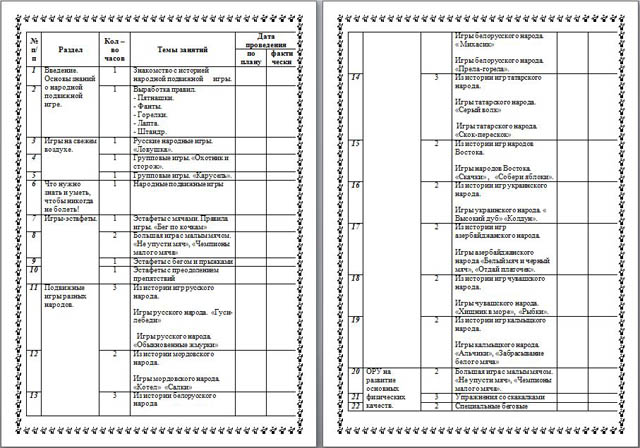

Тематическое планирование 1 класс(66ч.)

| № п/п | Раздел | Кол – во часов | Темы занятий | Дата проведения |

| по плану | фактически |

| 1 | Введение. Основы знаний о народной подвижной игре. | 1 | Знакомство с историей народной подвижной игры. |

|

|

| 2 | 1 | Выработка правил. - Пятнашки. - Фанты. - Горелки. - Лапта. - Штандр. |

|

|

| 3 | Игры на свежем воздухе. | 1 | Русские народные игры. «Ловушка». |

|

|

| 4 | 1 | Групповые игры. «Охотник и сторож». |

|

|

| 5 | 1 | Групповые игры. «Карусель». |

|

|

| 6 | Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! | 1 | Народные подвижные игры |

|

|

| 7 | Игры-эстафеты. | 1 | Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» |

|

|

| 8 | 2 | Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча» |

|

|

| 9 | 1 | Эстафеты с бегом и прыжками |

|

|

| 10 | 1 | Эстафеты с преодолением препятствий |

|

|

| 11 | Подвижные игры разных народов. | 3 | Из истории игр русского народа. Игры русского народа. «Гуси-лебеди» Игры русского народа. «Обыкновенные жмурки» |

|

|

| 12 | 2 | Из истории мордовского народа. Игры мордовского народа. «Котел» «Салки» |

|

|

| 13 | 3 | Из истории белорусского народа Игры белорусского народа. « Михасик» Игры белорусского народа. «Прела-горела». |

|

|

| 14 | 3 | Из истории игр татарского народа. Игры татарского народа. «Серый волк» Игры татарского народа. «Скок-перескок» |

|

|

| 15 | 2 | Из истории игр народов Востока. Игры народов Востока. «Скачки» , «Собери яблоки». |

|

|

| 16 | 2 | Из истории игр украинского народа. Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун». |

|

|

| 17 | 2 | Из истории игр азербайджанского народа.

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек». |

|

|

| 18 | 2 | Из истории игр чувашского народа. Игры чувашского народа. «Хищник в море», «Рыбки». |

|

|

| 19 | 2 | Из истории игр калмыцкого народа. Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча» |

|

|

| 20 | ОРУ на развитие основных физических качеств. | 2 | Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». |

|

|

| 21 | 3 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 22 | 2 | Специальные беговые упражнения |

|

|

| 23 | 2 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 24 | Подвижные игры, основанные на элементах. | 1 | «У медведя во бору», «Совушка» |

|

|

| 25 | 2 | «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву» |

|

|

| 26 | 3 | «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота» |

|

|

| 27 | 3 | «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки» |

|

|

| 28 | Зимние забавы | 2 | Зимой на воздухе. «Городки» |

|

|

| 29 | 4 | Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов» |

|

|

| 30 | 4 | Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». |

|

|

| 31 | 4 | Эстафета на санках.

|

|

|

| 32 | 1 | Лыжные гонки. |

|

|

| 33 |

| 1 | Спортивный праздник |

|

|

Тематическое планирование 2 класс (68)

| № п/п | Раздел | Кол – во часов | Темы занятий | Дата проведения |

| по плану | фактически |

| 1 | Введение. Основы знаний о народной подвижной игре. | 1 | Знакомство с историей народной подвижной игры. |

|

|

| 2 | 2 | Выработка правил. - Змейка. - Салки. - Кошки-мышки |

|

|

| 3 | Игры на свежем воздухе. | 2 | Русские народные игры. «Ворота», «Салки» |

|

|

| 4 | 1 | Групповые игры. «Капканы». |

|

|

| 5 | 1 | Групповые игры. «Золотые ворота», «Горелки». |

|

|

| 6 | Беседа :Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! | 1 | Народные подвижные игры |

|

|

| 7 | Игры-эстафеты. | 1 | Эстафеты с мячами. Правила игры. «Свечки» |

|

|

| 8 | 1 | Большая игра с малым мячом. «Вышибалы», |

|

|

| 9 | 1 | Эстафеты с бегом и прыжками |

|

|

| 10 | 1 | Эстафеты с преодолением препятствий |

|

|

| 11 | Подвижные игры разных народов. | 2 | Игры русского народа. «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки» |

|

|

| 12 | 2 | Игры мордовского народа. «Мяч об узкую стенку» |

|

|

| 13 | 2 | Игры башкирского народа. «Уральский мяч» |

|

|

| 14 | 2 | Игры удмуртского народа. «Стой» |

|

|

| 15 | 2 | История игр народов Дагестана Игры народов Дагестана. «Отгадай» |

|

|

| 16 | 2 | История образования игр марийского народа. Игры марийского народа. « Бой петухов»

|

|

|

| 17 | 2 | История возникновения игр татарского народа. Игры татарского народа «Бой петухов» |

|

|

| 18 | 2 | История возникновения игр чувашского народа.Игры чувашского народа. «Хищник в море» |

|

|

| 19 | 3 | История игр калмыцкого народа. Игры калмыцкого народа. «Кружиться вокруг кола» |

|

|

| 20 | ОРУ на развитие основных физических качеств. | 2 | Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». |

|

|

| 21 | 2 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 22 | 2 | Специальные беговые упражнения |

|

|

| 23 | 2 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 24 | Подвижные игры, основанные на элементах. | 2 | «У медведя во бору», «Совушка» |

|

|

| 25 | 2 | «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву» |

|

|

| 26 | 3 | «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота» |

|

|

| 27 | 2 | «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки» |

|

|

| 28 | Зимние забавы | 4 | Зимой на воздухе. «Городки» |

|

|

| 29 | 4 | Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов» |

|

|

| 30 | 2 | Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». |

|

|

| 31 | 3 | Эстафета на санках.

|

|

|

| 32 | 4 | Лыжные гонки. |

|

|

| 33 |

| 1 | Спортивный праздник |

|

|

Тематическое планирование 3 класс

| № п/п | Раздел | Кол – во часов | Темы занятий | Дата проведения |

| по плану | фактически |

| 1 | Введение. Основы знаний о народной подвижной игре. | 1 | Знакомство с историей народной подвижной игры. |

|

|

| 2 | 1 | Выработка правил. - Золотые ворота. - Горелки. |

|

|

| 3 | Игры на свежем воздухе. | 1 | Русские народные игры. «Казаки-разбойники». |

|

|

| 4 | 1 | Групповые игры. «Волк и овцы». |

|

|

| 5 | 1 | Групповые игры. «Волк и овцы», «Горелки». |

|

|

| 6 | Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! | 1 | Народные подвижные игры |

|

|

| 7 | Игры-эстафеты. | 1 | Эстафеты с мячами. Правила игры. «Заяц» |

|

|

| 8 | 1 | Большая игра с малым мячом. «Лапта», |

|

|

| 9 | 1 | Эстафеты с бегом и прыжками |

|

|

| 10 | 1 | Эстафеты с преодолением препятствий |

|

|

| 11 | Подвижные игры разных народов. | 1 | Игры русского народа. «Лунки» |

|

|

| 12 | 1 | Игры калмыцкого народа. «Белый мяч» |

|

|

| 13 | 1 | Игры башкирского народа. «Липкие пеньки» |

|

|

| 14 | 1 | Игры якутского народа. «Вестовые» |

|

|

| 15 | 1 | Игры народов Дагестана. «Отгадай» |

|

|

| 16 | 1 | Игры удмуртского народа.«Удмуртские горелки»

|

|

|

| 17 | 1 | Игры марийского народа «Колышки» |

|

|

| 18 | 1 | Игры удмуртского народа. «Поляна-жердь» |

|

|

| 19 | 1 | Игры народа Коми. «Стой, олень» |

|

|

| 20 | ОРУ на развитие основных физических качеств. | 1 | Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». |

|

|

| 21 | 1 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 22 | 1 | Специальные беговые упражнения |

|

|

| 23 | 1 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 24 | Подвижные игры, основанные на элементах. | 1 | «Два мороза», «Совушка» |

|

|

| 25 | 1 | «Пятнашки», «Волк во рву» |

|

|

| 26 | 1 | «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота» |

|

|

| 27 | 1 | «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки» |

|

|

| 28 | Зимние забавы | 1 | Зимой на воздухе. «Городки» |

|

|

| 29 | 1 | Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов» |

|

|

| 30 | 1 | Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». |

|

|

| 31 | 1 | Эстафета на санках, коньках

|

|

|

| 32 | 1 | Лыжные гонки. |

|

|

| 33 |

| 1 | Спортивный праздник |

|

|

Тематическое планирование 4 класс

| № п/п | Раздел | Кол – во часов | Темы занятий | Дата проведения |

| по плану | фактически |

| 1 | Введение. Основы знаний о народной подвижной игре. | 1 | Знакомство с историей народной подвижной игры. |

|

|

| 2 | 1 | Выработка правил. - Казаки-разбойники. - Горелки. |

|

|

| 3 | Игры на свежем воздухе. | 1 | Русские народные игры. «Казаки-разбойники». |

|

|

| 4 | 1 | Групповые игры. «Жмурки». |

|

|

| 5 | 1 | Групповые игры. «Жмурки», «Горелки». |

|

|

| 6 | Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! | 1 | Народные подвижные игры |

|

|

| 7 | Игры-эстафеты. | 1 | Эстафеты с мячами. Правила игры. «Заяц» |

|

|

| 8 | 1 | Большая игра с малым мячом. «Лапта», |

|

|

| 9 | 1 | Эстафеты с бегом и прыжками |

|

|

| 10 | 1 | Эстафеты с преодолением препятствий |

|

|

| 11 | Подвижные игры разных народов. | 1 | Игры русского народа. «Царь горы» |

|

|

| 12 | 1 | Игры бурятского народа. «Ястреб и утки» |

|

|

| 13 | 1 | Игры ингушского народа. «Бег с палкой в руке» |

|

|

| 14 | 1 | Игры осетинского народа. «Слепой медведь» |

|

|

| 15 | 1 | Игры народов Дагестана. «Отгадай» |

|

|

| 16 | 1 | Игры татарского народа.«Маляр и краски»

|

|

|

| 17 | 1 | Игры чувашского народа «Хищник в море» |

|

|

| 18 | 1 | Игры удмуртского народа. «Поляна-жердь» |

|

|

| 19 | 1 | Игры народа Дагестана. «Альчики» |

|

|

| 20 | ОРУ на развитие основных физических качеств. | 1 | Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». |

|

|

| 21 | 1 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 22 | 1 | Специальные беговые упражнения |

|

|

| 23 | 1 | Упражнения со скакалками |

|

|

| 24 | Подвижные игры, основанные на элементах. | 1 | «Два мороза», «Совушка» |

|

|

| 25 | 1 | «Пятнашки», «Волк во рву» |

|

|

| 26 | 1 | «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота» |

|

|

| 27 | 1 | «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки» |

|

|

| 28 | Зимние забавы | 1 | Зимой на воздухе. «Городки» |

|

|

| 29 | 1 | Зимой на воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов» |

|

|

| 30 | 1 | Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». |

|

|

| 31 | 1 | Эстафета на санках, коньках

|

|

|

| 32 | 1 | Лыжные гонки. |

|

|

| 33 |

| 1 | Спортивный праздник |

|

|

Список литературы

Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по подвижным играм в вузе и в школе: Учебно-методическое пособие – М., Советский спорт, 2005. – 40 с.

Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 2009.

Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1999

Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 2004

Громова О.Е.,Игры народов России.- М.,2012

Дусовицкий А.К., Воспитывая интерес. – М., 2005

Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2008

Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2010

Коробейников Н.К., Физическое воспитание. – М., 1989

Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,2010

Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М., 2008

Миньков Н.Б., Игры и воспитание способностей. – М., 2011.

Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 2009.

Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 2004.

Соловейчик С.Л., От интересов к способностям. – М., 2006.

Приложение 1 "Из истории русских народных подвижных игр"

Кто из взрослых не помнит игр своего детства? «Лапта», «Казаки-разбойники», «Испорченный телефон», «Бояре» - эти и многие-многие другие игры всегда создавали радостное настроение, потому что в них много юмора, соревновательного задора. Цель этих игр — развеселить, позабавить. Педагогическая ценность еще и в том, что в этих играх много шуток, доброжелательного юмора. Народные игра не требуют специального игрового оборудования. Их можно проводить в любое время года, в различных ситуациях повседневного общения с ребенком, во время досугов и развлечений.

В течение столетий русский народ был основной движущей силой развития Русского государства. Он играл ведущую роль в экономической и общественно-политической жизни страны. Передовая русская культура оказывала прогрессивное влияние на культуру других народов.

Все это отразилось на различных сторонах культуры, включая и народные игры. Для большинства русских игр характерны простота, общедоступность, широкая распостраненность среди других народов. Русским народным играм свойственна гармоничность сочетания самобытного национального начала с колоритом национальных игр других народов. Этому способствует поразительное многообразие видов, разновидностей, вариантов многих игр (таких, например, как «Бабки», «Лапта», «Чижик», «Жмурки», «Салки») .

Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности и внешне напоминают игры животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг друга («Догонялки», «Ловишки», «Салки», игры с прыганием и лазанием по деревьям («Подпрыгивание», «Качание на суку», «Салки по деревьям», детская борьба-возня и др.) .

Вместе с тем эти игры служили выражением человеческих взаимоотношений. Большое количество игр является прямым отображением семейно-бытовых и социальных отношений на разных этапах исторического развития («Ящур», «Война», «Городок», «Казаки-разбойники».

Многочисленные игры, воспроизводящие в условной игровой форме различные трудовые процессы, включая земледелие, главное занятие славян «Уж мы просо сеяли. », «Лен», «Мак», «Капуста») .

Данные археолгии говорят о высоком уровне развития русских игр еще тысячу лет назад. На территории Древнего Новгорода (10-13 век) обнаружено при раскопках огромное количество «кубарей» и шаров, остатки различных по размеру и форме мячей, детских луков и стрел, шахматных фигур, кукол и других предметов.

Найдены также технически совершенные предметы: вертушки, напоминающие пропеллеры 20 века. Столь высокий уровень развития русских игр мог быть достигнут лишь за многоие века развития первоначальных элементарных игр и при условии большого внимания общества к игровой деятельности.

Исследователями истории физической культуры установлено, что еще в период первобытнообщинного строя (6-8 вв.) у древних славян существовала целая система средств по развитию физических качеств и воинского искусства, в которую входили разнообразные игры и физические упражнения: «Стенка на стенку», «Палочные бои» (фектование, метание камня в цель и на дальность, метание копья, стрельба из лука, бег, плавание, поднятие и переноска тяжестей, игры «Буй», «Чур», «Бабки», «Городки», «игра с домашним быком», «Горелки», хороводные игры.

О высоком для своего времени уровне этой системы свидетельствуют отзывы современников, летописи, а также народные песни, сказки и другие произведения фольклора.

Игры способствовали не только физическому развитию, но и духовному совершенствованию играющих.

Значительная часть древнерусских игр и «потех», ставших истоком игровой деятельности трех восточнославянских народов (русского, украинского и белорусского, была тесно связана с языческим календарными и семейно-бытовыми обрядами и праздниками (в честь Каляды, масленицы, Весны, Ярилы, Костромы и др.) . На масляницу, например, проводились катания на тройках, «Кулачьи бои», «Взятие снежного городка», устраивались карусели на льду и др.

Русские педагоги и общественные деятели во все времена вели борьбу за признание важной роли народной игры в воспитании.

Наряду с интенсивным собиранием народных игр проводились их педагогические обработки, отбор и пропаганда игровых форм, наиболее пригодных для воспитания. Педагогически обработанные народные игры стали основой игровой части программы для детских садов, школ (1-8 кл., внешкольных учреждений.

Заметное влияние на характер большинства бытующих сейчас подвижных игр оказывает спорт. Некоторые народные игры «Лапта», «Городки», переработаны в спортивные.

Возрождение традиционных народных праздников с применением игр стало характерным явлением в России. Наряду с почти повсеместными праздниками Русской березки, Первой борозды, Урожая, Проводами русской зимы и др. проводится все больше праздников, связанных с памятными местами. Например, в подмосковном селе Захарово, где когда-то юный Пушкин впервые познакомился с русской деревней, русскими играми и хороводами, уже традиционным стал Пушкинский праздник в день рождения поэта. Инициатор праздника Клуб друзей игры устраивает здесь массовые русские хороводы, любимые игры пушкинских времен.

Подобные примеры множатся, что говорит о больших, еще не до конца использованных возможностях распостранения русских народных игр.

"Из истории татарских народных подвижных игр"

История татарских игр органически связана с историей народа, его трудовой деятельностью, бытом, обычаями, традициями, верованиями. Татарские народные игры составляют важную и неотъемлемую часть национальной культуры татарского народа, являются древнейшим средством физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания подрастающего поколения. В своей совокупности они синтезируют элементы народного театра, народной песни, детских видов фольклора, трудового и военного искусства.

Татарские народные игры отличаются соревновательным, коллективным характером действий, высокой эмоциональностью, вариативностью отдельных из них и др.

"Из истории башкирских народных подвижных игр"

| Прекрасная природа Южного Урала способствовала развитию башкирского народного искусства, фольклора. В древнем искусстве башкир синкретически сочетались драма, музыка, танец, игра. Отголоски былого единства всех видов народного творчества можно найти в эпосе, сказках, танцах и играх. Многие игры исполнялись в прошлом на различных празднествах и во время обрядов. Особенно красочно проходили массовые весенне-летние праздники (йыйын, бэйге, майзан, сабантуй, каргатуй). На йыйынах и сабантуях проводились соревнования в борьбе, беге, скачках, стрельбе из лука. Особое место занимали веселые игры: бег в мешках, бег с яйцом в Ложке, влезание на намыленный шест, катание яиц с горки и др. Весенне-летние девичьи игры начинались на женском обрядовом празднестве каргатуй. Они сопровождались песнями, плясками, хороводами, проводились и спортивные соревнования. В беге, прыжках, в перетягивании тканного полотенца участвовали женщины всех возрастов, а мужчины участвовали в теплые летние вечера в играх с войлочным мячом (туп) и с деревянным шаром (сэкэн). Башкирские дети, наблюдая за игровыми упражнениями взрослых, стремились освоить необходимые навыки. Взрослые готовили детей к этим упражнениям. С 4-5-летнего возраста мальчиков начинали обучать верховой езде. Мальчики чуть постарше тренировались в стрельбе из лука, постигали премудрости охотничьего мастерства. Башкир - охотник, воин, отличный наездник - должен был передать свои умения и навыки сыновьям. Современные народные башкирские игры широко распространены в сельской местности. Они пользуются популярностью как у детей школьного возраста, так и у молодежи. Известны игры в альчики (ашык), городки (бура), чижик (осэт), прятки (йэшенмэк), с мячом (туп), с деревянным шаром (сэкэн). Играют в них и мальчики, и девочки. Ряд башкирских игр содержит элементы театрализации. Одни из них сопровождаются песнями, другие основаны на танцевальных движениях. Встречаются игры, которые развиваются в форме драматического диалога, например «Возьму птенца», «Спрячу платочек», «Медведи-волки есть ли тут?», «Кольцо», «Верблюд».

|

"Из истории чувашских народных подвижных игр" Бытовавшие в народе чувашские, марийские и удмуртские игры возникали свободно, продолжительность их не была регламентирована; элементарные правила между играющими, требования к выполнению двигательных заданий складывались по общему уговору участников игры, которые всякий раз сами устанавливали, где и как будут играть, куда можно убегать, сколько человек надо поймать водящему, как можно выручать пойманных и т. п. Устанавливались и правила выбора водящих (назначение по желанию играющих, с помощью считалок и т. п.), а также придумывались наказания проигравшему (часто довольно трудные и с современной точки зрения недопустимые).

Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, предложены только двигательные задания, регулируемые правилами, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения. В-третьих, сюжет, действия играющих обусловлены текстом, определяющим характер движений и их последовательность. Приложение 2 ИГРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Игры с бегом «Змейка» (русская народная игра)

Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым, становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу ведущий несколько раз должен резко изменить направление движения всей группы: побежать в противоположную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку «змейкой», описать круг и т.д.

Правила:

1. Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не порвалась.

2. Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в след».

3. Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать но склонам неглубоких оврагов. При игре в помещении можно создать «полосу препятствий» из больших кубиков или спортивных предметов (обручей» кеглей, гимнастических скамеечек).

4. Игру можно остановить» если «цепочка» порвалась, и выбрать нового ведущего.

«Салки» (русская народная, игра)

Перед началом игры надо выбрать водящего («салку»). По команде все дети кидаются врассыпную, а водящий начинает гоняться за одним из детей. Догнав убегающего ребенка и коснувшись его рукой, водящий произносит: «Я тебя осалил!» Теперь этот ребенок становится водящим и должен «осалить» другого.

Правила:

1. Водящий гоняется только за одним ребенком из группы.

2. Остальные дети, бегая по площадке, следят за сменой водящих и должны убегать врассыпную от нового водящего.

«Кошки-мышки» (русская народная игра)

Эту игру, так же как и «салки», начинают с выбора водящего («кошки»). Другие дети — «мышки» — разбегаются в разные стороны, а «кошка» пытается догнать их. Игрок, которого он коснулся рукой, становится водящим.

Правила:

1. Водящий гоняется за разными детьми, пытаясь догнать того ребенка, который находится к нему ближе всего.

2. Если «кошка» хочет догнать какого-то определенного ребенка, то он должен сначала громко назвать его по имени. По условиям игры можно несколько раз менять «цель», т.е. называть другое имя и начинать гоняться за этим ребенком, если он оказался вблизи «пятнашки».

3. Все игроки должны внимательно следить за сменой водящих и стараться во время игры находиться от них на расстоянии.

«Липкие пеньки» (башкирская народная игра)

Водящие (их несколько человек одновременно) присаживаются на корточки, а остальные игроки бегают между ними. Водящие пытаются, неподвижно сидя на корточках, поймать или хотя бы коснуться руками («ветками») пробегающих детей. Если им это удалось, то пойманный ребенок становится водящим, и теперь сам должен ловить («приклеивать») веселых бегунов.

Привило:

1. Нельзя ловить игроков за одежду.

2. «Пеньки» не должны сходить с места.

«Вестовые» (якутская народная игра)

На бескрайних просторах Крайнего Севера, где давным-давно зародилась эта игра, вести передавались специальными людьми — вестовыми. Они ездили на оленях или собачьих упряжках, а сами «письмена» еще до освоения письменности народами Севера изготавливались с помощью узелков на связках тесемок из тонких полосок кожи или веревок. Для игры понадобятся две такие связки тесемок с узелками.

Перед началом игры дети делятся на две команды и разбиваются в них по парам. В каждой паре один ребенок будет «вестовым», а другой «оленем». В помещении или на площадке обозначается место для двух «столбов». Вокруг каждого «столба» должны будут обегать игроки определенной команды, причем первым должен бежать «олень», а сзади, не отставая от него ни на шаг, бежит «вестовой» из этой пары игроков. Игра проводится в виде эстафеты: каждый вестовой вместе со своим оленем «скачет» к столбу, обегает его вокруг по часовой стрелке два раза и быстро возвращается к своей команде. Там он отдает свою связку тесемок («письмо») следующей паре игроков, и новый «вестовой» с «оленем» опять пускается в путь.

Выигравшей считается команда, чьи «вестовые» первыми вручат «письмо» судье по окончанию пути.

Правила:

1. «Вестовой» не должен обгонять своего «оленя».

2. Надо обязательно сделать два круга возле столба.

3. Следующий «вестовой» не имеет права выбегать навстречу игрокам своей команды, возвращающимся с «письмом».

«Ворота» (русская народная игра)

Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Они берутся за руки, которые поднимают высоко над головой, образуя «ворота». Дети из последней пары быстро пробегают под воротами и встают впереди всех, затем бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все дети пробегут под воротами.

Привила:

1. Дети держат друг друга за руки, пробегая под воротами.

2. Нельзя задевать «ворота».

3. Во время игры можно изменять высоту ворот, постепенно «опуская руки»: это значительно усложнит выполнение задания.

«Капканы» (русская народная игра)

Для этой игры выбирается несколько игроков, которые встают парами, лицом друг к другу. Они берутся за руки и поднимают их вверх, как и при игре «ворота»: теперь — это «капканы». «Капканы» должны быть расставлены по игровому полю равномерно. Остальные дети бегают, свободно пробегая через «капканы», пока они открыты.

Неожиданно «капканы» закрываются: водящие опускают руки (сигналом может служить свисток судьи или прекращение музыки). Те дети, которые в этот момент пробегали через капканы, оказываются в ловушке.

Пойманные игроки и дети, изображавшие в игре «капканы», берутся за руки и становятся в круг, поднимая сомкнутые руки вверх. Остальные игроки образуют «цепочку», которая змейкой вьется по кругу, пробегая через «капканы». «Капканы» закрываются снова, и опять некоторые дети оказались в ловушке: теперь внутри круга.

Правила:

1. Игра продолжается до тех пор, пока на свободе не останется всего несколько детей.

2. Игру можно повторять 2—3 раза, заменяя «капканы».

3. В конце игры надо отметить самых ловких игроков и самый удачливый «капкан».

«Золотые ворота» (русская народная игра)

В начале этой игры (другие варианты ее названий: гусиный мост, золотой мост) выбирают двух игроков. Они будут «солнцем» и «луной». Эти игроки становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота». Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через ворота.

Водящие («солнце» и «луна») речитативом повторяют скороговорку:

Золотые ворота Пропускают не всегда: Первый раз прощается, Второй раз — запрещается, А на третий раз Не пропустим вас!

«Ворота» закрываются на последнем слове и ловят того, кто в этот момент проходил через них. Дети, зная, что «ворота» закрываются в конце стихотворения, спешат быстрее проскочить в них. Водящие тоже могут ускорять темп произнесения: так вся игра становится более динамичной и неожиданной.

Пойманный игрок становится сзади «луны» или «солнца», и игра продолжается вновь до тех пор, пока все игроки не будут распределены на две команды.

Дальше команды устраивают между собой соревнования в перетягивании (каната или взявшись за руки).

«Золотые ворота — круговые» (русская народная игра)

В этой игре половина игроков образует круг, взявшись за руки и подняв их вверх — это круглые ворота. Остальные дети образуют живую цепочку, которая поочередно огибает каждого игрока, стоящего в круге. Дети, изображающие «ворота», повторяют речитативом стих (см. игру «Золотые ворота).

На последнем слове дети опускают руки и ловят тех, кто оказался внутри круга.

Пойманные дети образуют вместе с детьми, уже стоявшими в круге, еще больший круг, и игра продолжается. Постепенно цепочка игроков становится все короче, а детей в круге — все больше.

Игра заканчивается, когда вне круга остаются всего несколько детей.

Правила:

1. Нельзя останавливаться перед воротами и не входить в них, если вот-вот должны произнести последние слова стиха. Такие дети тоже считаются пойманными.

2. Дети в цепочке не должны размыкать руки. Если игрок «оторвался» от своей цепочки и остался один, то он тоже считается пойманным.

«Горелки» (русская народная игра)

Игра проводится на поляне или в зале длиной не менее 20—30 м.

Выбирают водящего — «горелыцика». У него за спиной выстраиваются пары играющих (обычно в паре — девочка и мальчик), первая пара должна стоять сзади «горелыцика» на расстоянии 10 шагов.

Все игроки хором говорят:

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят.

Начиная со слов «колокольчики звенят», «горельщик» смотрит вверх. В это время пара, стоящая сзади всех, разъединяет руки, и с разных сторон обходит колонну игроков. Дети тихо приближаются к «горелыцику», на последнее слово («звенят») срываются с места и бегут вперед, мимо «горелыцика», стараясь впереди опять соединиться в пару. Водящий пытается «осалить» одного из игроков. Если ему это удалось, то он образует с ним пару, а пойманный игрок сам становится «горелыциком». Игра продолжается.

«Горелыцик» должен постепенно отходить вперед, чтобы расстояние между ним и первой парой не сокращалось. При игре в зале наоборот игроки в колонне должны делать несколько шагов назад, чтобы расстояние между игроками и «горелыциком» оставалось прежним.

Правила:

1. «Горелыцик» не имеет права оглядываться и подсматривать, какая пара собирается бежать.

2. «Горелыцик» может «осалить» бегущих только до того момента, пока они опять схватятся за руки.

3. Иногда принято отмечать место впереди «горель-щика» (примерно в 15 м), до которого бегущие игроки не должны пытаться соединить руки.

4. Каждая пара пробежавших детей становится впереди всей колонны.

«Удмуртские горелки» (удмуртская народная игра)

Играющие разбиваются на пары и строятся колонной, как в русских «горелках». Однако водящий становится лицом к первой паре, впереди от нее, примерно в 10 шагах. Он держит в поднятой руке платок или шарф.

Последняя пара разъединяет руки, и каждый игрок бежит вдоль своей стороны колонны вперед, к водящему. Тот игрок, который успеет схватить платок первым, становится водящим, а другой игрок становится в пару с прежним водящим во главе колонны. Вся колонна постепенно продвигается вперед, а водящий отступает на несколько шагов назад, чтобы расстояние между ним и первой парой не уменьшалось.

Правила:

1. Сигналом к началу бега для каждой пары является поднятие ведущим платка вверх, над головой.

2. Водящий не должен протягивать платок навстречу одному из игроков, а должен держать его в высоко поднятой руке.

3. Если подбежавшие игроки одновременно схватились за платок, то водящий остается, а эта пара становится впереди колонны.

4. Игрокам нельзя силой вырывать платок друг у друга.

«Колышки» (марийская народная игра)

Перед началом игры все игроки должны запастись деревянными колышками длиной около одного метра и воткнуть их в землю вокруг водящего так, чтобы образовался круг радиусом 3—5 м. Водящий должен сначала попросить у каждого ребенка колышек, но дети могут не отдавать свой колышек, потому что в этом случае им придется становиться на место водящего.

Если все дети водящему отказали, то он начинает сердиться и пытается захватить любой колышек. Для этого он должен положить руку на выбранный колышек и громко посчитать до трех. На счет «три» водящий выбегает из круга и бежит вокруг. Хозяин круга одновременно бросается в противоположную сторону, стараясь обогнать водящего и добежать до своего колышка первым.

Тот, кто первым добежит до колышка, становится его хозяином, а проигравший становится в круг и должен водить снова.

Правила:

1. Нельзя бежать раньше слова «три», иначе старт будет повторен.

2. Нельзя сокращать круг, срезая его наискосок.

«Поляна — жердь» (удмуртская народная игра)

Эту народную игру лучше всего проводить на полянке с мягкой почвой. Если земля сильно утоптана, то следует попросить детей до начала игры специально вскопать или разрыхлить место, куда будет втыкаться жердь (толстая палка длиной 2 м).

Вокруг жерди очерчивается граница круга радиусом 10—15 м (в зависимости от возраста детей это расстояние может быть и уменьшено). Водящий становится возле жерди, остальные игроки становятся за границей круга.

По условному сигналу водящего игроки по очереди вбегают в круг и, не останавливаясь, на бегу ударяют по жерди рукой или ногой (это должно быть уточнено до начала игры). Если жердь при ударе падает, то водящий должен броситься вдогонку за этим игроком, пытаясь «осалить» его до того, как игрок пересечет границы круга. Если водящий догнал игрока, то неудачливый игрок становится водящим. Если нет, то он возвращается на центр круга, заново втыкает жердь так, чтобы она стояла строго вертикально к поверхности площадки, и игра продолжается.

Правила:

1. В круг может забегать только один игрок, остальные дети ждут своей очереди.

2. Водящий не должен мешать игроку ударять по жерди.

3. Если жердь не упала, а только наклонилась, то водящий не будет догонять игрока.

4. Если в ходе игры кто-нибудь из детей специально не хочет сильно толкать жердь, чтобы водящий за ним не гнался, то такой игрок назначается водящим.

«Два Мороза» (русская народная игра)

Для этой игры надо выбрать двух водящих — «двух морозов».

Один — «Мороз Красный нос», а другой — «Мороз Синий нос». Обозначаются две крайние линии на противоположных концах поля: здесь можно прятаться от «морозов». По полю гуляют два «мороза». Они громко произносят: «Я — Мороз Красный нос!», «А я — Мороз Синий Нос». А потом вместе спрашивают у детей: «Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?»

Дети хором отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!» После этого дети стараются быстро перебежать из одного конца поля на другой, чтобы успеть спрятаться за спасительную линию границы поля, где мороз им уже не страшен. «Морозы» стараются догнать и «осалить» бегущих через поле детей. Если «мороз» коснулся рукой ребенка, то он считается «замороженным». Этот игрок должен замереть («замерзнуть») в той позе, в которой его настигнул «мороз».

Дети, перебежав поле, немного отдыхают, и игра продолжается. «Морозы» опять спрашивают: «Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» Смельчаки отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз».

На обратном пути дети стараются выручить «замороженных» друзей: их можно спасти из ледяного плена, если, пробегая мимо, успеть коснуться рукой. «Морозы» стараются «заморозить» пробегающих мимо детей и защищают своих пленников.

После нескольких перебежек выбирают других «морозов» из числа самых ловких игроков, которые ни разу не попались и смогли выручить других детей из ледяного плена.

Правила:

1. Перебегать площадку можно только после слов: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз».

2. Если кто-то из детей не побежал вместе со всеми, а замешкался на краю площадки, то он считается «замороженным ».

«Стой, олень» (игра, народа коми)

Эта игра очень популярна у народов Крайнего Севера, в ней игроки могут испытать свои качества в роли оленей. Игра проводится на улице или в большом спортзале, где до начала игры специально отгораживаются границы «пастбища». Водящий («пастух», «охотник»), который определяется по жребию или считалке, должен поймать за игру нескольких «оленей».

Игра начинается, когда водящий закричит: «Беги, олень!» Все игроки кидаются по площадке врассыпную, а «пастух» пытается догнать любого «оленя», коснувшись его небольшой палочкой и произнеся: «Стой, олень!» Игра продолжается до тех пор, пока «пастух» не поймает пять оленей.

Правила:

1. Надо лишь касаться игрока палочкой, а не ударять его.

2. Игроки, выбежавшие за пределы площадки, считаются пойманными.

Водящие (игроки команды, которая догоняла) быстро поворачиваются и бегут назад, в свою сторону игрового поля. Они стремятся добежать до конца игрового поля со своей стороны. Однако осаленный игрок должен громко крикнуть: «Оленма!» («Я есть!»), и по этой команде все игроки поворачиваются и пытаются догнать убегающих противников за тем, чтобы в свою очередь «осалить» любого из них. Роли убегающих и догоняющих могут меняться несколько раз, пока одной из команд не удастся добежать до своего конца игрового поля в полном составе.

Правила:

1. Нельзя выбегать за боковую линию, такой игрок считается «осаленным».

2. Надо обязательно крикнуть «Оленма!», чтобы все игроки твоей команды услышали, что их игрока «осалили».

«Казаки-разбойники» (русская народная игра)

Игра проводится на улице. Все игроки делятся на две команды. Бросают жребий: игроки одной команды становятся «разбойниками», а другой — «казаками». У «казаков» есть «стан»: его охраняет один из «казаков». «Казаки» дают «разбойникам» некоторое время, чтобы они могли спрятаться, а затем отправляются на их ловлю. Если обнаруженный «разбойник» успеет добежать до казачьего «стана», он не считается пойманным, а сам становится «казаком». Игра заканчивается, когда «казаки» поймают всех «разбойников».

Правила:

1. Необходимо ограничить место, где должны прятаться разбойники.

2. Пойманные «разбойники» отводятся в «стан», где их до конца игры будет охранять один «казак».

Волк и овцы (русская народная игра)

Перед началом игры надо выбрать «волка» и «пастуха», остальные дети будут «овцами». На противоположных сторонах площадки обозначают границы двух «овчарен» — это места, где «овцы» могут спастись от волка. Перед началом игры все «овцы» должны расположиться на краю поля, в одной из «овчарен». В центре площадки очерчивают круг: здесь будет «волчье логово». Дети хором произносят:

Пастушок, пастушок, Заиграй в рожок! Травка мягкая, Роса сладкая. Гони стадо в поле, Погулять на воле!

«Пастух» играет в «рожок» и так выпускает своих «овечек» погулять по заливному лугу. «Волк» внимательно следит за пасущимися «овечками» из своего «логова». Когда «пастух» крикнет: «-Волк!», «овечки» должны успеть добежать до другой овчарни, на противоположной стороне поля. А «волк» выскакивает из своего «логова» и пытается их поймать («осалить»). «Пастух» защищает «овечек», загораживая их от «волка». «Овечки», которых «волк» поймал, выходят из игры.

Правила:

1. «Волк» не должен ловить «овечек», достаточно только «осалить» их.

2. «Пастух» не должен задерживать «волка», хватать его руками, он может только заслонять своих «овечек».

3. «Овечкам» нельзя возвращаться в ту «овчарню», из которой они вышли на пастбище. Они должны обязательно перебежать «поле», попав на его противоположную сторону, минуя «волчье логово».

«Ястреб и утки» (бурятская народная игра)

Игра проводится на улице. Необходимо разделить участок на несколько зон: «камыши», «озеро». «Озеро» — это очерченная зона произвольной формы на одном из противоположных концов поля. На другом конце поля располагается «ястреб» — это ведущий, который будет ловить «уток». «Утки» должны по команде убегать от «ястреба», по дороге к «озеру» прячась в «камышах». «Камыши» — это несколько игроков, которые располагаются в произвольном порядке на расстоянии 1—1,5 м друг от друга на пути «уток» к «озеру». «Утки» спасаются сначала среди «камышей», а потом — в «озере», где «ястреб» уже не может их ловить. Если «ястреб» сумел «осалить» нескольких уток, то они считаются пойманными и выходят за пределы игрового поля. «Ястреб» продолжает ловить уже меньшее количество «уток». «Ястреб» побеждает, если сумел поймать всех «уток». Правила:

1. «Камыши» не должны сходить с места или ловить кого-нибудь из игроков руками.

2. «Камыши» могут раскачиваться, стоя на месте, и таким образом мешать «ястребу» ловить «уток».

3. Каждая «утка» обязана поплутать в «камышах», а не сразу бежать к «озеру», где она будет в полной безопасности.

«Бег с палкой в руке» (ингушская народная игра)

Известно много традиционных приемов этой игры, популярной у народов Северного Кавказа: держать палку на ладони, на пальце, на кулаке, локте и т.п.

Рассмотрим, как можно устроить целое соревнование в беге, держа палку на ладони. Для этого надо заранее определить расстояние от старта до финиша и отметить его. Оно может быть 50—100 м, но маленькие дети могут бежать и на меньшую дистанцию. Также надо подготовить деревянные палки, с которыми участники будут соревноваться в беге. Они должны быть примерно одинакового веса и размера, чтобы все участники испытывали одинаковые трудности в удержании своих палок в равновесии. Если соревнуются школьники, то палки могут быть длиной до 1 м, если игра проводится со старшими дошкольниками, то длина палки не должна быть больше 50 см. Участники одного забега также не должны очень сильно отличаться между собой по росту.

Дети должны пробежать от старта до финиша, держа перед собой палку на ладони вытянутой вперед руки. Если ребенок во время бега уронил палку, то он выбывает из игры.

Побеждает тот, кто сумел первым добежать до финиша и не уронить палку.

Правила:

1. Если во время бега участник поддержал покачнувшуюся палку другой рукой, то он считается проигравшим и должен выбыть из игры.

2. При «фальстарте» игроку его результат не засчитывается.

«Слепой медведь» (осетинская народная игра)

Традиционно в этой игре внимание «слепого медведя» игроки привлекали с помощью трещоток: две деревянные палочки длиной с карандаш. Концы одной из палочек имели «зазубринки», при проведении по которым гладкой стороной другой палочки можно было получить своеобразный треск. Однако можно использовать и другие звуковые сигналы, например звон колокольчика.

По жребию выбирают водящего «слепого медведя». Этому ребенку плотно завязывают глаза.

Остальные дети приближаются к медведю и начинают трещать деревянными палочками. «Слепой медведь» идет на звук и пытается поймать или «осалить» любого игрока. Спасаясь от медведя, игроки убегают врассыпную. Но при этом они не должны покидать пределов игрового поля.

Пойманный игрок сам становится «слепым медведем».

Правила:

1. Если игрок покинет пределы игровой площадки, то он считается проигравшим.

2. Игрок, приблизившийся к медведю, должен обязательно трещать трещотками.

«Жмурки» (русская народная игра)

Перед началом игры по жребию определяют, кто будет водящим. Ему плотно завязывают глаза, чтобы он не мог ничего видеть, и ставят лицом к стенке. Водящий громко считает: «Раз, два, три, четыре, пять: я иду искать». За это время остальные дети должны спрятаться в помещении. Если игра проводится на улице, то надо определить границы участка, за которые игрокам нельзя выходить. Водящий на ощупь пускается на поиски детей, а те, перебегая с места на место, стараются не шуметь, чтобы он не услышал, где они находятся. Водящий пытается сначала поймать игрока, а затем, если ему это удалось, должен определить, кто перед ним. Угаданный игрок сам становится водящим.

Правила:

1. Если водящий пошел в направлении, где нет ни одного ребенка, то можно помочь ему, произнеся: «Холодно, очень холодно!» По мере приближения к игрокам, становится «теплее».

2. Пойманный игрок отпускается, если водящий на ощупь не смог правильно определить, кто перед ним.

3. Иногда разрешается специально обмениваться некоторыми элементами одежды (бантиками, заколками, кепками), чтобы водящему было труднее узнать игроков с закрытыми глазами.

Жмурки (в кругах) (башкирская народная игра)

Эту игру можно проводить на улице или в помещении. Необходимо до начала игры заготовить небольшие кружочки, на которые в дальнейшем будут становиться игроки. Рекомендуем вырезать такие кружочки из плотного картона такого размера, чтобы на них можно было устойчиво стоять двумя ногами. Однако можно просто очертить круги мелом на асфальте или палочкой на земле. Главное, чтобы они были хорошо заметны, и количество таких кругов несколько превышало количество игроков.

В центре площадки «раскручивают» водящего с завязанными глазами, чтобы он потерял ориентацию и не знал, в какую сторону он идет. По команде взрослого водящий идет наугад, а другие игроки перебегают из кружка в кружок до тех пор, пока водящий не подойдет вплотную к одному из них. Тогда все «замирают», а водящий должен в полной тишине попытаться на ощупь найти, где спрятался игрок. Ребенок, которого ловят, может приседать, наклоняться в сторону, но ни при каких обстоятельствах не сходить с круга. Если он не смог удержать равновесия и заступил за круг, он считается проигравшим.

Если водящий сумел найти игрока, стоящего на круге, то он должен еще определить на ощупь, кого он поймал. Если это ему удалось, то этот игрок становится водящим.

Правила:

1. Все дети могут опять перебегать с кружка на кружок, шуметь, хлопать в ладоши, только до того момента, пока водящий не подошел вплотную к игроку «в кружке».

2. Ребенок, который попытался убежать или просто не удержал равновесие (сдвинулся с места), когда «водящий» вплотную подошел к его кружку, сам становится водящим.

Жмурки «Маша и Яша» (русская народная игра)

Для этой игры дети выбирают водящими мальчика и девочку. Мальчика назначают «Машей»: теперь он должен говорить тонким голосом, а девочку «Яшей»: с этого момента она говорит басом. Обоим водящим завязывают глаза. Остальные дети берутся за руки и образуют вокруг ведущих замкнутый круг. Водящие становятся в круг, их раскручивают, чтобы им было труднее сохранить ориентацию, и отпускают «искать» друг друга. «Яша» ищет «Машу», окликая ее басом, а «Маша» откликается, но не очень-то спешит навстречу «Яше». Если «Яша» вслепую примет за «Машу» другого ребенка, ему указывают на ошибку. Игра продолжается до тех пор, пока смешная парочка наконец не встретится. Затем можно выбрать другую пару игроков.

Правила:

1. «Маша» считается пойманной, если «Яша» коснулся ее рукой.

2. Если «Яша» долго не может поймать «Машу», можно предложить героям поменяться ролями или уступить место другим детям.

«Маляр и краски» (татарская народная игра)

Перед началом игры выбирают водящего («маляра») и «хозяйку красок». Остальные дети становятся «красками», каждый ребенок выбирает себе собственный цвет, но так, чтобы «маляр» не услышал его названия.

Водящий («маляр») обращается к «хозяйке красок»: «Бабушка, бабушка, я пришел за краской. Разрешите взять?» — «У меня красок много, — отвечает «хозяйка красок», — какую тебе?»

Все «краски» сидят рядышком на лавке и ждут, какой цвет назовет «маляр». Названная «краска» должна вскочить с лавки и успеть добежать до противоположного конца комнаты или площадки, где можно будет укрыться за специально начерченной линией.

«Маляр», называя «краску», не знает, есть ли она у «хозяйки» и какой это игрок. Он должен постараться угадать нужный цвет, а затем или успеть поймать убегающую «краску», или хотя бы «осалить» ее. Обычно «маляр» по условиям игры должен собрать не менее пяти красок. Тогда можно выбирать другого «маляра», «хозяйку красок», присвоить «краскам» новые имена и начинать игру снова.

Правила:

1. Маляр не должен ловить «краску», когда она еще только поднимается со стула.

2. Нельзя двум игрокам выбирать название одной «краски».

«Чур, все!» (прятки со скороговорками) (игра народов коми)

Перед началом игры дети делятся на две команды и выбирают двух судей, которые будут строго следить за соблюдением правил в течение всей игры.

Жребием определяется, какая команда будет прятаться первой. Все игроки другой команды становятся в круг и условленное число раз произносят хором скороговорку, например «Все бобры добры для своих бобрят». (Правильное произношение скороговорки должно быть доступно всем. Если в команде есть дети с нарушениями произношения отдельных звуков, то скороговорка может быть заменена на более простую: «Под топотом копыт пыль по полю летит».) Судьи следят за правильностью произношения скороговорки и считают, сколько раз ее произносят. За это время все дети из другой команды должны успеть спрятаться.

Закончив произносить скороговорку, игроки из водящей команды начинают искать спрятавшихся противников. Когда удастся найти первого игрока другой команды, надо громко закричать: «Чур!», и назвать найденного ребенка по имени. Затем все игроки из обеих команд бегут к месту жеребьевки и, взявшись за руки, хором один раз произносят ту же самую скороговорку, что и в начале игры. За правильностью произношения скороговорки каждой командой следит свой судья.

Выигравшей считается команда, которая первой выполнила всю эту последовательность действий. Она получает право прятаться.

Правила:

1. До начала произнесения скороговорки все игроки должны успеть взяться за руки.

2. Произносить скороговорку надо правильно, не переставляя слова, слоги, звуки.

Игры с мячом Традиционные приемы игры в мяч

Для того чтобы успешно освоить подвижные игры с мячом, дети должны предварительно хорошо овладеть основными приемами игры в мяч. В русских народных забавах часто упоминается о таких упражнениях с мячом, которые может постепенно освоить каждый ребенок. Вот некоторые из них (мы приводим их названия и описание по книге М.Ф. Литвиновой «Русские народные подвижные игры»):

Свечки — подбросить мяч вверх сначала невысоко и поймать его. Во второй раз бросить выше, в третий раз — еще выше.

Поднебески — подбросить мяч вверх, поймать с отскока от земли.

Гвозди ковать — отбивать мяч рукой о землю.

Хватки — поднять руки с мячом над головой, выпустить его и поймать на лету.

Вертушки-перевертушки — положить мяч на ладонь, слегка подбросить его, руку повернуть тыльной стороной и так отбить мяч вверх, а затем поймать.

Первыши-водокачи — ударить мячом в стену, поймать его с отскока от стены.

Зайца гонять — бросить мяч о землю так, чтобы он ударился о стенку, и поймать с отскока от стены.

Пришлепы — ударить мячом о стену, отскочивший от стены мяч ударить ладонью так, чтобы он опять ударился о стену, после чего поймать.

Галки, вороны, зеваки — встать спиной к стене, откинуть голову назад так, чтобы она касалась стены. Из этого положения ударить мячом о стену и поймать двумя руками.

Одноручье — подбросить мяч вверх правой рукой и поймать правой: подбросить левой и поймать левой.

Ручки — опереться левой рукой о стену, правой рукой ударить мячом о стену из-под руки, поймать двумя руками. Опереться правой рукой в стену, левой ударить мячом о стену из-под руки, поймать двумя руками.

Через ножки — упереться левой ногой в стену, из-под нее ударить о стену мячом и поймать его двумя руками. Повторить то же самое упражнение, но упереться правой ногой.

В ладоши — ударить мячом о стену, хлопнуть в ладоши и поймать мяч.

По коленям — ударить мячом о стену, хлопнуть руками по коленям и поймать мяч.

Нитки наматывать — ударить мячом о стену, быстро сделать движение руками, будто наматываешь нитки, и поймать мяч.

С одеванием — ударить мячом о стену, а пока он летит, сделать движение, как при надевании шапки. После второго броска «обуться» и т. д.

Эти упражнения позволят подготовить детей к успешному овладению подвижными играми с мячом, для которых им понадобится определенная ловкость и хорошая координация движений. Приведем некоторые примеры таких игр с мячом.

«Свечки» (русская народная игра)

Все дети встают в круг, а водящий становится в центр круга и бросает мяч вверх со словами: «Свечка!» Пока мяч находится в воздухе, все дети кидаются врассыпную, стараясь убежать как можно дальше от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: «Стоп!» Дети должны остановиться, а водящий пытается мячом попасть в ближайшего от него игрока. Если ему это удалось, то этот игрок становится водящим.

Правила:

1. Водящий должен делать «свечку», бросая мяч как можно выше.

2. Водящий может ловить мяч не только в воздухе, но и с одного отскока от земли.

«Повелитель лунки» (кабардинская народная игра)

Если игра проводится на улице, тогда в центре площадки радиусом примерно 15 м выкапывают лунку, в которую кладут мяч. Если игра проводится в спортзале, то можно расположить мяч в середине очерченного центра поля. «Повелитель лунки» отходит к краю игрового поля. Остальные игроки располагаются вокруг мяча на расстоянии 2—4 м от него (от величины этого расстояния зависит сложность игры). «Повелитель лунки» громко выкрикивает имя любого игрока, тот бежит к мячу и пытается догнать игроков, которые врассыпную разбегаются по площадке. Водящий должен обязательно попасть мячом в одного из игроков. Тогда этот игрок выбывает из игры. А в случае промаха выбывает сам водящий. Остальные игроки опять становятся вокруг лунки с мячом, и «повелитель лунки» выкрикивает имя следующего водящего. Последний игрок, оставшийся в игре, объявляется «повелителем лунки».

Правила:

1. Засчитывается только прямое попадание мяча.

2. Водящий может кидать мяч в игре только один раз.

3. Нельзя выбегать за пределы площадки, игрок, сделавший это, выбывает из игры.

«В узелок» (татарская народная игра)

Для этой игры можно использовать мяч средних размеров, но лучше играть так, как играли в старину: платком или шарфом, завязанным в узелок.

Водящий должен отойти на несколько шагов от остальных детей, которые стоят или усаживаются в кружок. Расстояние между детьми должно быть примерно 1,5—2 м.

Игроки перекидывают узелок (или мяч) по кругу, своим соседям слева или справа, а водящий бегает за кругом и пытается его поймать. Если ему удастся хотя бы коснуться узелка на лету или в руках у одного из игроков, то игрок, не сумевший защитить узелок, становится водящим. Игра продолжается.

Правила:

1. Водящий может находиться только вне круга и оттуда пытаться поймать мяч.

2. Нельзя прятать узелок от водящего, надо как можно быстрее перебрасывать его своему соседу.

3. Нельзя перебрасывать узелок не соседям, а, например, ребенку напротив, если это не было специально обговорено до начала игры.

«Белый мяч» (калмыцкая народная игра)

Эта игра когда-то имела обрядовый характер. В начале лета, когда начинает линять крупный рогатый скот, собирали белую шерсть, из которой изготавливали небольшой белый мяч. Сейчас для этой игры можно использовать любой мяч.

Игру можно проводить на большом поле, на игровой площадке. Перед началом игры все игроки разделяются на две команды. Один игрок отбегает от всех остальных на значительное расстояние и забрасывает мяч как можно дальше. Как только игрок возвращается, все дети бросаются в ту сторону, куда упал мяч, и каждый стремится первым схватить мяч. Тот, кто первым нашел мяч, издает победный возглас и бросается назад, к исходному рубежу. Игроки противоположной команды пытаются отнять у него мяч, а игроки из своей команды помогают ему. Игрок может перекинуть мяч любому игроку из своей команды, если сам не в силах защитить мяч или убежать от своих преследователей. Выигравшей считается та команда, которая сумела доставить мяч к рубежу и вручить его тому игроку, кто бросал мяч в начале игры.

Правила:

1. Допускаются силовые приемы при отнимании мяча, но без подножек и толчков.

2. Если игра проводится несколько раз, то выигравшей команде засчитывается одно очко, и победительницей становится команда, игроки которой сумели завоевать больше очков.

«Заяц» (русская народная игра)

Дети становятся кругом, в центре круга — «заяц». Игроки начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы он задел «зайца». «Заяц» пытается увернуться от мяча. Игрок, сумевший задеть мячом зайчика, становится на его место, и игра продолжается.

Правила:

1. При броске нельзя заходить за границы круга и приближаться к зайчику.

2. Надо назвать имя игрока, который будет ловить мяч.

3. Мяч нельзя задерживать в руках, надо перебрасывать его другому игроку как можно быстрее.

«Вышибалы» (русская народная игра)

Перед началом игры по жребию определяют двух «вышибал». Они становятся на противоположных концах площадки. Остальные дети выстраиваются в ряд на середине площадки, лицом к «вышибале», у которого мяч. «Вышибала» с размаху бросает мяч, пытаясь задеть любого из игроков на середине поля. Если ему это удалось, то такой игрок считается выбывшим из игры: он должен отойти за границы площадки, Мяч, проскочивший мимо игроков, должен поймать другой «вышибала»: теперь его очередь бросать.

Правила:

1. Если «вышибала» бросил мяч недостаточно сильно, то любой игрок может его поймать: он получит дополнительное очко и может вернуть в игру выбывшего ранее игрока или «сохранить жизнь» в случае прямого попадания мяча.

2. Игрок, пытавшийся поймать мяч, но не сумевший удержать его в руках, считается выбывшим.

3. Последние два игрока сами становятся «вышибалами», и игра повторяется вновь.

4. Иногда договариваются, что игроки могут ловить мяч только с отскока.

«Мяч об узкую стенку» (мордовская народная игра)

Название этой игре дала вкопанная вертикально в землю узкая доска (шириной около 30 см) длиной 2 м. Если играют дети, то высота доски может быть меньше, необходимо укрепить ее сзади другой деревянной доской или колом, чтобы придать устойчивость.

В начале игры такая доска — «узкая стенка» — устанавливается на первой линии, параллельно которой на расстоянии 10—15 м чертится на земле вторая линия. На первой линии, примерно в 1 м от «узкой стенки», становится выбранный по жребию водящий, остальные игроки располагаются позади второй линии.

В руках у водящего небольшой резиновый мяч и «бита» — деревянная палочка или узкая дощечка (размеры 10x60 см), обтесанная с одного конца б виде рукоятки. Водящий подбрасывает мяч невысоко в воздухе и ударом «биты» выбивает за линию второго кона. Другие игроки пытаются поймать его на лету. Если какому-нибудь игроку это удалось, он становится на вторую линию и пытается попасть мячом в «узкую стенку». Если ему это удалось, он сменяет водящего, если нет, то игра продолжается со старым «метальщиком мяча».

Правила:

1. Перед началом игры надо договориться, сколько попыток имеет водящий, в случае если он не смог с первого раза попасть «битой» по мячу или перебросить его за линию второго кона. После этого он должен будет передать «биту» другому игроку (он тоже определяется по жребию).

2. Кидать мяч в «узкую стенку» можно только из-за второй линии, не заступая за нее.

3. Расстояние между линиями можно изменять в зависимости от возраста игроков (чем младше дети, тем меньше расстояние).

4. Можно разыгрывать очки: одно очко присуждается игроку, попавшему в «узкую стенку», или водящему, если ни один игрок не смог попасть в нее. В конце игры победитель определяется по количеству набранных очков.

«Лапта»

[1] (русская народная игра)

Название этой древней игры произошло от названия деревянной палки, которой забивали мяч: она похожа на лопату и называется «лаптой». Игроки делятся на две команды, в каждой команде выбирают своего водящего, он будет подавать мяч первым.

Игра проводится на улице. С одной стороны игрового поля находится «город», а с другой, на расстоянии 10—20 м, чертится линия кона. Игроки «города» располагаются на его территории, игроки поля в произвольном порядке располагаются в «поле». Водящий первым подбрасывает мяч и с помощью лапты направляет его в «поле», быстро бежит к линии кона, а затем также быстро возвращается в «город». Игроки «поля» ловят мяч в воздухе или поднимают его там, где он упал, и с этого места они могут «пятнать» бегущего противника, если он еще находится в «поле».

Правила:

1. Каждый игрок «города» по очереди забивает мяч «лаптой».

2. Надо стараться кинуть мяч туда, где меньше всего игроков противника, или как можно дальше.

3. Игроку, который не смог забить мяч «лаптой», разрешается бросить его рукой.

4. Команда города проигрывает и переходит на игровое поле, если

— все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию кона,

— все игроки перебежали за линию кона, но не вернулись в город,

— во время перебежки игрока «города» запятнали.

«Уральский мяч» (башкирская народная игра)

Сейчас в эту игру играют небольшим резиновым мячом, а раньше играли мячом, скатанным из шерсти.

На игровой площадке чертят три параллельные линии на расстоянии около 10 м друг от друга: первая линия — это линия бросания мяча, вторая — это средняя линия, третья — это линия обхода.

Игроки делятся на две команды: «пастухов» и «метальщиков» мяча. Первый «метальщик» становится за линией бросания, подкидывает мяч над собой и с силой бьет по нему рукой так, чтобы он отлетел за третью линию. Затем он должен сразу же сам бежать за эту линию и быстро возвращаться назад, за линию бросания. Выбитый им мяч ловят «пастухи». Если они успеют поймать мяч и вернуть его за линию бросания, пока бросавший мяч игрок еще туда не вернулся, то этот игрок должен остановиться на том месте, до которого он успел добежать, когда мяч вернули за линию бросания. Если игрок сумел опередить «пастухов», он получает право на дополнительное выбивание мяча в поле. Затем по мячу бьет следующий игрок из команды «метальщиков».

Если все «метальщики» были остановлены в поле, то их строят на специальной линии, которую называют «мостик из одного волоска»: эту прерывистую линию чертят посередине между линией обхода и средней линией.

Самый меткий «пастух» (это определяют игроки его команды) становится с мячом на линии бросания и предлагает любому из «метальщиков» по своему выбору бежать в любую сторону. «Пастух» должен будет попасть в бегущего мячом. Если ему это удастся, то все «пастухи» становятся «метальщиками», в случае промаха игра повторяется снова.Правила:

1. «Метальщики» бросают мяч по очереди, не переступая ногой через линию бросания.

2. «Пастухи» могут ловить мяч или поднимать его с земли.

3. Чтобы быстрее вернуть мяч за линию бросания, «пастухи могут передавать его друг другу.

«Лунки» (русская народная игра)

Игроки выкапывают на площадке вдоль прямой линии несколько неглубоких ямок — лунок. Параллельно на расстоянии 2—3 м проводят другую линию: от нее надо будет закатить или забросить небольшой резиновый мяч поочередно в каждую лунку — это определяется до начала игры. Первый игрок бросает мяч в лунки, пока не промахнется. Затем каждый ребенок пытается попасть в лунки. Если ни один ребенок не сумеет с первого раза попасть во все лунки без промаха, то игра повторяется, причем каждый игрок бросает мяч в ту лунку, где он промахнулся. Выигравшим считается игрок, первым сумевший метко попасть мячом во все лунки поочередно.

Правила: