Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования (ССУЗ)

Магнитогорский технологический колледж

Направление: Информационные технологии

Создание контрольно-оценочных средств обучения

в программе MS Excel

Оглавление

Введение 3

1 Анализ проблемы разработки тестовых форм контроля 5

1.1 Методы, функции и средства контроля 5

1.2 Виды тестовых заданий 11

1.3 Преимущества компьютерного тестирования 19

2. Разработка тестовых форм контроля знаний обучающихся 21

2.1 Возможности программы MS Excel 21

2.2 Основные сведения по MS Excel 23

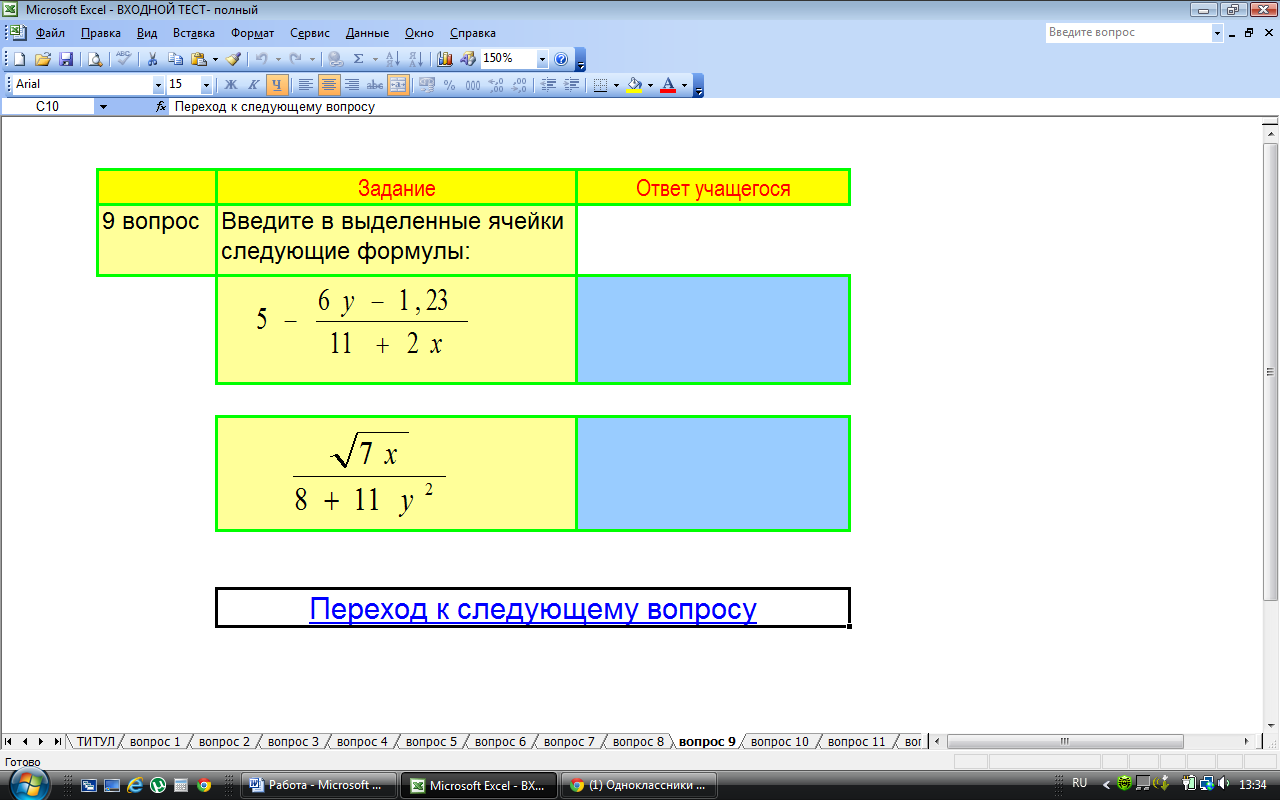

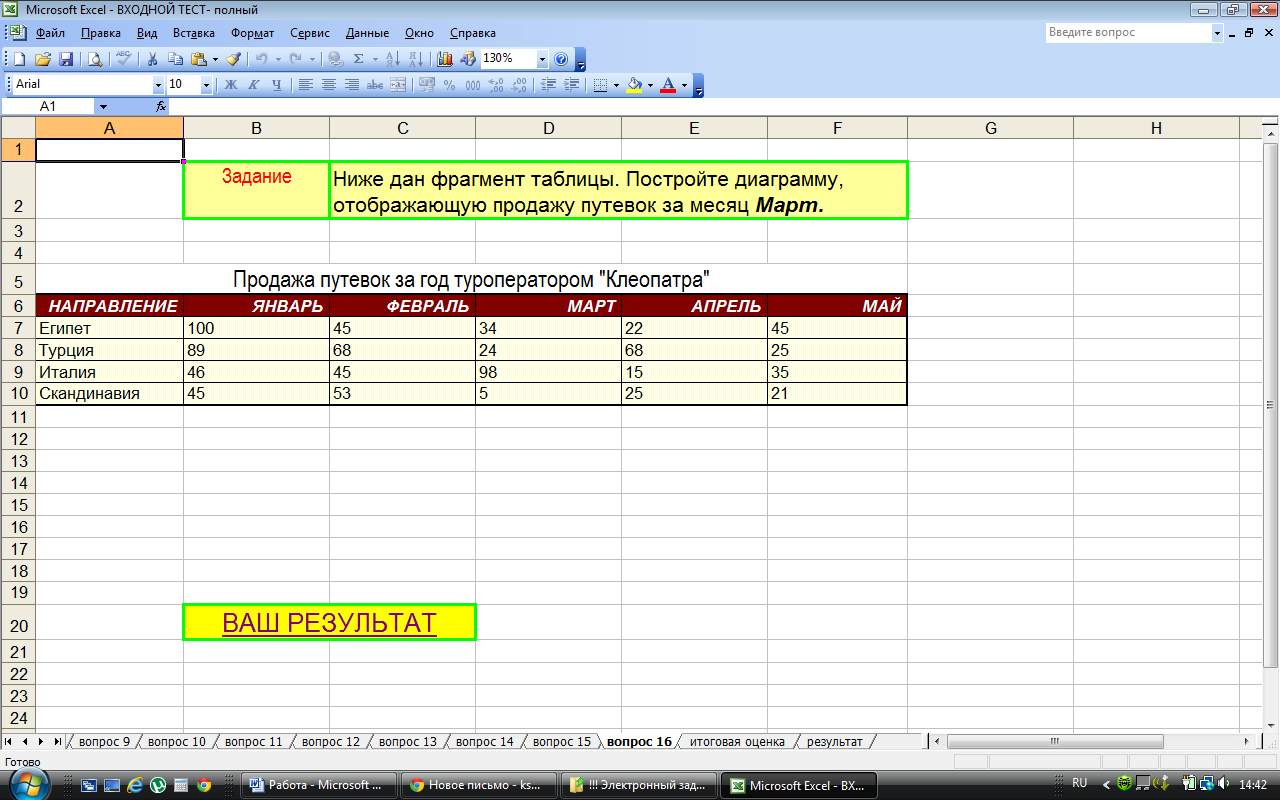

2.3 Описание этапов разработки теста с помощью стандартных команд и функций MS Excel 24

Заключение 28

Список использованной литературы 30

Приложения 31

Введение

В многочисленных публикациях, как в нашей стране, так и за рубежом отмечается, что компьютер может выполнять функции информационной системы, банка данных, автоматизированного справочника, а также использовать в качестве контроля знаний обучающихся. Указываются и многие другие возможности применения компьютеров в учебном процессе.

Считается, что одним из наиболее перспективных средств разработки и использования тестов являются системы компьютерного тестирования (СКТ). Таких систем, обеспечивающих процесс тестирования, великое множество, и фактически нет ни одного учебного заведения, в рамках которого подобные системы не создаются и/или не используются. Однако возникает некоторая проблема, суть которой – многократное дублирование одной и той же работы по созданию и самих тестов, и систем тестирования, а также повторение одних и тех же ошибок при их создании.

Для некоторых обучающихся проверка знаний и умений является нередко источником глубоких переживаний – они ощущают удовлетворение своей работой, испытывают гордость, получив высокую оценку, или, наоборот, теряют веру в свои силы, а иногда и интерес к учебной деятельности.

Таким образом, определилась тема нашей научно-исследовательской работы: «Создание контрольно оценочных средств обучения в программе MS Excel».

Объект исследования – тестовые формы контроля.

Предмет исследования – тестовые формы контроля знаний обучающихся.

Цель данной работы: разработать тестовые формы контроля знаний обучающихся с использованием форм пакета Microsoft Office.

Задачи:

Изучить состояние проблемы разработки и использования электронных тестовых форм контроля.

Рассмотреть виды тестовых заданий, функции, средства и методы контроля знаний.

Выбрать технологию применения теста.

Выявить возможности табличного процессора MS Excel.

Разработать алгоритм создания тестов с использованием форм Microsoft Office.

Обосновать эффективность выбранной формы тестового задания при проверке знаний и умений учащегося.

Ценность данной работы заключается в ориентации мотивации обучающихся к созданию и применению тестовых форм контроля знаний, в необходимости применения контроля для получения объективной оценки знаний; в выборе инструментария для создания тестовых форм контроля и знании различных программных продуктов.

В теоретической части освещаются основные функции, методы и средства контроля знаний, материалы о подходах создания тестовых форм контроля знаний обучающихся.

Практическая часть включает в себя описание этапов разработки тестов в программе MS Excel и алгоритм построения тестовых форм контроля, в приложении представлены виды тестовых заданий и результат прохождения теста.

1 Анализ проблемы разработки тестовых форм контроля

Контроль знаний и умений обучающихся является важным элементом процесса обучения. Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности разработки методики контроля знаний. Контроль знаний необходим при всякой системе обучения и любой организации учебного процесса. Это средство управления учебной деятельностью обучающихся. Но для того чтобы наряду с функцией проверки реализовались и функции обучения, необходимо создать определенные условия, важнейшее из которых — объективность проверки знаний.

Объективность проверки знаний предполагает корректную постановку контрольных вопросов, вследствие чего появляется однозначная возможность отличить правильный ответ от неправильного. Кроме того, желательно, чтобы форма проверки знаний позволяла легко выявить результаты. Один из путей разрешения проблем индивидуального разноуровнего обучения, а также оперативной оценки знаний обучающихся — применение индивидуальных тестовых заданий. Именно тестовый контроль обеспечивает равные для всех обучаемых объективные условия проверки.

1.1 Методы, функции и средства контроля

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и обучающихся, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и овладение студентами требуемыми знаниями, умениями и навыками.

В средних специальных учебных заведениях основными методами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются: устный опрос, письменная и практическая проверки, стандартизированный контроль.

Общее значение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить своевременную и всестороннюю обратную связь между студентами и преподавателями, на основании которой устанавливается, как студенты воспринимают и усваивают учебный материал.

Цели контроля определяют выбор методов, при этом следует учитывать, что названные методы могут применяться во всех видах контроля. Необходимо помнить, что только комплексное их применение позволяет регулярно и объективно выявлять динамику формирования СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ и умений обучающихся. Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область применения, ни один из них не может быть единственным, способным диагностировать все аспекты процесса обучения. Только правильное и педагогически целесообразное сочетание всех типов способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса.

Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний обучающихся. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Основные цели обучения обучающихся в ССУЗ — не только усвоение ими определенной системы знаний, но и главным образом формирование профессиональной готовности решать практические производственные задачи. Такая готовность определяется степенью сформированности системы умений и прежде всего профессиональных. Практическая проверка позволяет выявить, как студенты умеют применять полученные знания на практике, насколько они овладели необходимыми умениями, главными компонентами деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий студент обосновывает принятые решения, что позволяет установить уровень усвоения теоретических положений, т.е. одновременно с проверкой умений осуществляется проверка знаний.

Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из двух частей - задания и эталона. Задание выдаётся студентам для выполнения, эталон представляет собой образец правильного и последовательного выполнения задания. Сравнивая эталон с ответом студента, можно объективно судить о качестве усвоения учебного материала.

В педагогической практике тестовая проверка знаний осуществляется в форме ответов обучающихся на различные вопросы, записанные па специальных карточках-заданиях. Правильность ответа можно проверять двумя способами: с помощью компьютера и безмашинного контроля.

При машинном контроле ответы кодируются и вводятся в контролирующее устройство, где они сравниваются с эталонами, и машина на основе заданного критерия выдает оценку.

При безмашинном контроле ответы обучающихся на вопросы задании тоже кодируются, но проверяет ответы преподаватель при помощи различных приспособлений — шаблонов.

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверить всех обучающихся. Основной недостаток этого контроля — ограниченность применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность обучающихся знакомство с учебным материалом и его воспроизведение, поэтому он наиболее применим в процессе текущего контроля.

Несмотря на большое разнообразие характера заданий, применяемых при стандартизированном контроле, с точки зрения структуры их можно свести к двум основным типам вопроса: к избирательным, основанным на таких видах деятельности обучающегося, как узнавание, припоминание, и конструированным, основанным на припоминании и дополнении.

Наибольшее применение в связи с простотой анализа и легкостью технической реализации ввода ответов в контролирующие устройства получили избирательные задания. К каждому вопросу подобного задания предлагается несколько ответов на выбор, студенты должны найти среди них правильный. Среди избирательных заданий можно выделить альтернативные, множественного и перекрестного выбора.

Альтернативные задания применяют в тех случаях, когда на предложенный вопрос студент должен ответить "да" или "нет". В связи с большой вероятностью угадывания ответа альтернативные задания используют реже других избирательных заданий.

Задания множественного выбора предполагают выбор одного ответа из нескольких (пяти-шести). Среди них могут быть и такие: "не знаю", "нет правильного ответа". Эти задания широко применяют в связи с тем, что ответы на них сравнительно легко могут быть введены о современные технические средства обратной связи. Большинство контролирующих устройств, применяемых в средних специальных учебных заведениях, рассчитаны именно на задания такого типа.

Задания перекрестного выбора, или задания на сопоставление, состоят в установлении соответствия между несколькими вопросами и несколькими ответами, записанными в произвольном порядке.

Задания с конструируемыми ответами выполняются путем внесения дополнений, формул, определений и т.п. В тексте заданий имеются соответствующие пропуски, куда студенты записывают ответы в словесной, формульной, числовой форме. Текстовой контроль в силу сноси ограниченности не позволяет проверить развернутый смысловой ответ, характеризующий продуктивную творческую деятельность студента, уровень его развития, логику профессионального мышления. Поэтому применять этот метод следует в органическом единстве с устной, письменной и практической проверкой знаний, умений, навыков.

В последнее время стали применять такие методы, как самоконтроль и взаимопроверка. Самоконтроль активизирует познавательную деятельность студента, воспитывает сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений находить и исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования навыков самообразования. Перед самостоятельной работой студенты получают инструкцию о выполнении работы и ключ для самопроверки. Инструкция должна показать студентам, какие знания и умения контролируются, а ключ содержит правильные ответы, по которым студенты сверяют результаты работы и вносят необходимые исправления. При этом студенты работают либо по обучающим программам, либо правильные ответы проецируются на экран, либо записываются на доске. Для показа образца правильного ответа можно использовать магнитофон, диапроектор.

Подобным образом осуществляется и взаимопроверка, в ходе которой студенты проверяют друг у друга выполнение заданий.

Совокупность названных методов контроля позволяет получить достаточно точную и объективную картину состояния обученности обучающихся.

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов обучающихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную творческую деятельность. Эта цель в первую очередь связана с определением качества усвоения обучающимися учебного материала – уровня овладения знаниями. Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обучением приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности у самих обучающихся в самоконтроле и взаимоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает воспитание таких качеств личности, как ответственность за выполненную работу, проявление инициативы обучающихся.

Если перечисленные цели контроля знаний и умений обучающихся реализовать, то можно говорить о том, что контроль выполняет следующие функции: контролирующую, обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую, воспитывающую.

Мы рассмотрим более подробно несколько функций, о которых пойдет речь в нашей работе [7].

Контролирующая функция

Контролирующая функция состоит в выявлении состояния знаний и умений обучающихся, в изучении степени усвоения приемов познавательной деятельности, навыков рациональной учебной деятельности.

При помощи контроля определяется исходный уровень для дальнейшего овладения знаниями, умениями и навыками, изучается глубина и объем их усвоения. Сравнивается планируемый результат с действительным, устанавливается эффективность применения используемых методов, форм и средств обучения.

Обучающая функция

Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки знаний и умений учащиеся повторяют и закрепляют изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изученный материал, но и применяют знания и умения в новой ситуации. Проверка помогает выделить главное, основное в изучаемом материале, сделать проверяемые знания и умения более ясными и точными. Контроль способствует также обобщению и систематизации знаний.

Развивающая функция

Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности обучающихся, в развитии их творческих способностей. Контроль обладает исключительными возможностями в развитии обучающихся. В процессе контроля развиваются речь, память, внимание, воображение, воля и мышление.

Воспитывающая функция

Воспитывающая функция контроля состоит выработке ответственного отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности. Проверка побуждает более серьезно и регулярно контролировать себя при выполнении заданий. Она является условием воспитания настойчивости, привычки к учебной деятельности.

В учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и различных сочетаниях. Упомянутые функции делают контроль более эффективным, а также эффективней становится и сам учебный процесс.

Контроль с использованием ИКТ

Один из методов контроля знаний обучающихся является использование ИКТ. Для контроля знаний обучающихся удобно применять типовые расчеты, которые включают наиболее характерные задания.

В дальнейшем будем говорить о тестировании с применением средств ИКТ.

1.2 Виды тестовых заданий

Тестовая форма проверки знаний не позволяет отразить обучающимся многие имеющиеся знания, умения и навыки, что вызывает у большинства обучающихся психологический барьер. И конечно, менее всего они настроены на выявление индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся.

На сегодняшний день из анализа психолого-педагогической и научной литературы мы выяснили, что важным инструментом решения подобных образовательных задач является разработка тестовых форм контроля знаний обучающихся.

Для начала обратимся к литературе, где дается определение тестовым заданиям и тестам. Опираясь на работы B.C. Аванесова, К. Ингенкампа [1,2,3,4] и многих других, и также учитывая прикладную направленность данной работы и необходимость в четком и функциональном определении понятий теста и тестирования, воспользуемся следующими определениями:

Тест — совокупность, включающая средство, с помощью которого проводилось испытание (в учебном процессе в качестве такого средства чаще всего выступает набор специальных, так называемых тестовых заданий), инструкцию по его применению, а также алгоритм интерпретации результатов.

Тестирование - научно обоснованный процесс измерения (с помощью тестов) интересующих свойств личности.

Тестовое задание — это задание, к которому, помимо содержания, предъявлены следующие требования: одинаковость инструкции по его выполнению для всех испытуемых, адекватность инструкции форме и содержанию задания, краткость, формулирование задания в виде логического высказывания, правильность расположения элементов задания, наличие определенного места для ответов, одинаковость правил оценки ответов в рамках принятой формы.

Различают три группы тестовых заданий.

Открытые тестовые задания — ответ не задан ни тестируемому, ни обработчику теста, как, например, в сочинениях, свободных рисунках и т.п.

Полузакрытые тестовые задания ответ известен только обработчику.

Закрытые тестовые задания - ответ задан как тестируемому, так и обработчику.

Каждая из перечисленных групп имеет достаточно обширный перечень видов тестовых заданий. К наиболее употребляемым из них относятся задания на свободную форму ответов и форму, предлагающую выбор ответа из нескольких предложенных ответов.

Все виды тестовых заданий, которые мы перечислили выше, могут предлагаться и с помощью компьютера. Однако форма представления заданий, их оформление, текст инструкции и действия при ответе порой существенно отличаются от тех, которые предлагаются при создании "бумажных" тестов. Рассмотрим лишь те специфические требования, которые относятся именно к компьютерным тестовым заданиям.

Первое требование: каждое задание должно обязательно включать в явном виде подробную инструкцию по технологии ввода ответа.

Второе требование: соответствие формулировок тестовых заданий возможностям компьютера. Это требование означает, что при проектировании компьютерных тестов обязательно следует учитывать специфику деятельности обучаемого при работе с компьютером, а также вычислительные возможности компьютера.

Работа с компьютером позволяет расширить (по сравнению с бумажной технологией) спектр действий обучаемых [6]. Если традиционно обучаемым предлагается работа с текстом, то компьютерные технологии добавляют перемещение объектов, указание области выбора и выполнения последовательности действий.

И третье требование: каждое компьютерное задание (и тест в целом) должно быть вариативными. К наиболее используемым алгоритмам вариативности относятся следующие:

производство числовых значений, входящих в задания;

случайное расположение ответов;

подбор серии однотипных заданий.

Разработки тестов способствуют объективному контролю подготовленности обучающихся. В структуре подготовленности большое место занимают знания, умения, навыки и представления. Сюда же следует добавить интеллектуальное и физическое и культурное развитие, творческие способности, воспитанность и уровень развития эмоционально-чувственной сферы.

Слово «тест» вызывает у педагогов самые различные представления. Одни полагают, что это вопросы или задачи с одним готовым ответом, который надо угадать. Другие считают тест формой игры или забавы. Третьи пытаются истолковать это как перевод с английского слова «test», (проба, испытание, проверка). В общем, по этому вопросу нет единства мнений.

Специфическая форма тестовых заданий отличается тем, что задания теста представляют собой не вопросы и не задачи, а задания, сформулированные в форме высказываний, истинных или ложных, в зависимости от ответов.

Особенностью тестов является их формализованность, высокая степень объективности проводимого с их помощью оценивания, которая обеспечивается за счет стандартизации вопросов и ответов, особой процедуры проведения тестирования и способов обработки результатов, подтверждение качества теста, использование математического инструментария для оценки полученных результатов [7].

Тесты создаются для решения различных задач. Одни - итогового контроля, другие - для тематического и текущего контроля, третьи - для аттестации обучающихся.

Использование тестов достижений направлено на выявление степени овладения учащимися конкретными знаниями и умениями, измерение уровня развития которых может осуществляться на различных этапах процесса обучения. С помощью тестов достижений определяют степень эффективности усвоения учеником параграфа, темы, раздела, учебного курса по сравнению со средним уровнем достижений группы.

Существуют два основных вида тестов: традиционные и нетрадиционные.

Традиционные тесты. Тест обладает составом, целостностью и структурой. Он состоит из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. Целостность теста означает взаимосвязь заданий, их принадлежность общему измеряемому фактору. Каждое задание теста выполняет отведенную ему роль и потому ни одно из них не может быть изъято из теста без потери качества измерения.

Структуру теста образует способ связи заданий между собой. В основном, это так называемая факторная структура, в которой каждое задание связано с другими через общее содержание и общую вариацию тестовых результатов.

Традиционный тест представляет собой единство, по меньшей мере, трех систем:

содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой учебной дисциплины;

формальной системы заданий возрастающей трудности;

статистических характеристик заданий и результатов испытуемых.

По структуре традиционные тесты можно разделить на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный тест представляет собой систему заданий возрастающей трудности, специфической формы и определенного содержания - система, создаваемая с целью объективного, качественного, и эффективного метода оценки структуры и измерения уровня подготовленности обучающихся по одной учебной дисциплине. Гетерогенный тест представляет собой систему заданий возрастающей трудности, специфической формы и определенного содержания - система, создаваемая с целью объективного, качественного, и эффективного метода оценки структуры и измерения уровня подготовленности обучающихся по нескольким учебным дисциплинам. Нередко в такие тесты включаются и психологические задания для оценки уровня интеллектуального развития.

Обычно гетерогенные тесты используются для комплексной оценки выпускника школ, оценки личности при приеме на работу и для отбора наиболее подготовленных абитуриентов при приеме в вузы. Поскольку каждый гетерогенный тест состоит из гомогенных тестов, интерпретация результатов тестирования ведется по ответам на задания каждого теста (здесь они называются шкалами) и кроме того, посредством различных методов агрегирования баллов делаются попытки дать общую оценку подготовленности испытуемого.

Нетрадиционные тесты

К нетрадиционным тестам можно отнести тесты:

1. Интегративные тесты. Интегративным можно назвать тест, состоящий из системы заданий, отвечающих требованиям интегративного содержания, тестовой формы, возрастающей трудности заданий, нацеленных на обобщенную итоговую диагностику подготовленности выпускника образовательного учреждения. Диагностика проводится посредством предъявления таких заданий, правильные ответы на которые требуют интегрированных (обобщенных, явно взаимосвязанных) знаний двух и большего числа учебных дисциплин. Создание таких тестов дает возможность преподавателям установить межпредметные связи в обучении, создавать задания, правильные ответы на которые требуют от обучающихся знаний различных дисциплин и умений применять такие знания.

2. Адаптивные тесты. Целесообразность адаптивного контроля вытекает из необходимости рационализации традиционного тестирования. Каждый педагог понимает, что хорошо подготовленному студенту нет необходимости давать легкие и очень легкие задания. Потому что слишком высока вероятность правильного решения. К тому же, легкие материалы не обладают заметным развивающим потенциалом. Симметрично, из-за высокой вероятности неправильного решения нет смысла давать трудные задания слабому. Известно, что трудные и очень трудные задания снижают учебную мотивацию многих обучающихся.

В западной литературе выделяется три варианта адаптивного тестирования [7].

Первый называется пирамидальным тестированием. При отсутствии предварительных оценок всем испытуемым дается задание средней трудности и уже затем, в зависимости от ответа, каждому испытуемому дается задание легче или труднее; на каждом шаге полезно использовать правило деления шкалы трудности пополам.

При втором варианте контроль начинается с любого желаемого, испытуемым, уровня трудности, с постепенным приближением к реальному уровню знаний.

Третий вариант - когда тестирование проводится посредством банка заданий, разделенных по уровням трудности.

Идею адаптивного обучения можно выразить словами: «Преподавай сообразно природе... Учи без пробелов... Начинай преподавание с того, на чем остановился ученик... Прежде чем приступить к преподаванию, нужно исследовать точку исхода... Без знания того, на чем остановился ученик, невозможно порядочно обучить его».

3. Критериально-ориентированные тесты. Главной задачей является подход к интерпретации результатов тестирования. Вывод выстраивается вдоль логической цепочки: содержание учебной дисциплины - генеральная совокупность задания для измерения знаний - тест, как выборка заданий из этой совокупности, ответы испытуемого - вероятностный вывод о его знаниях учебной дисциплины. При ориентации на такие тесты требуется большое число заданий и достаточно полное определение содержания изучаемой дисциплины. Интерпретация результатов ведется педагогами - предметниками.

Классификация тестовых заданий:

1) тесты открытого типа (задания - дополнения) - студент должен сформулировать ответы с учетом предусмотренных в задании ограничений. Формулировка заданий должна обеспечить наличие только одного правильного ответа. Чаще всего от обучающихся при выполнении такого рода заданий требуется с помощью одного слова, несколько слов, рисунка дополнить утверждение.

Положительными сторонами хорошо составленных тестов открытого типа являются: а) краткость и однозначность ответов; б) воспроизведение ответа по памяти; в) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответов; г) простота формулировки; д) простота проверки.

2) тесты свободного изложения - студент должен самостоятельно сформулировать ответы, ибо никакие ограничения на них в задании не накладываются. Формулировка заданий должна дать один возможный вариант ответа. Инструкция для заданий свободного изложения может быть такой: «Закончите предложение, дополните определение, впишите вместо многоточия правильный ответ».

3) тесты закрытого типа предусматривают различные варианты ответа на поставленный вопрос. Их особенностью является то, что обучающимся из предлагаемых вариантов следует выбрать один или несколько правильных ответов.

4) задания тестовые с альтернативным ответом считаются наиболее простыми, но не самыми распространенными. Для этого типа заданий дается два варианта ответа. Обучающийся должен выбрать один из них: «да» - «нет», «правильно» - «неправильно». Использование таких тестов наиболее целесообразно, если тестирование не должно занимать много времени; или тестирование предполагает выявить уровень восприятия, осмысления и понимания изучаемого материала.

При составлении тестовых заданий с альтернативным ответом следует учитывать следующие моменты:

а) формулировка теста должна содержать законченную мысль;

б) формулировка теста не должна содержать слов, наводящих обучающихся на правильный ответ (исключая слова «иногда», «обычно» и вопросы типа «Не считаете ли вы, что...»);

в) число ответов «да» и «нет» должно быть приблизительно равным, что исключает тенденцию отвечать одинаково на все вопросы.

5) тестовые задания с множественным выбором предполагают наличие вариативности в выборе ответа. Тесты такого типа содержат формулировку задания и варианты ответа. При конструировании тестов такого типа необходимо формулировать задания таким образом, чтобы в них было не менее двух - трех ответов, похожих на правильный. Этим обеспечивается независимость результата от случайного выбора.

При составлении тестовых заданий с множественным выбором важно соблюдать ряд требований:

1. использовать один вариант правильного ответа;

2. формулировка должна содержать только одну мысль или утверждение;

3. неправильные ответы не должны содержать явных неточностей;

4. ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих ответов;

5. место правильного ответа должно быть определено так, чтобы оно постоянно не повторялось.

6) тестовые задания на установление соответствия предполагают установить связь между элементами двух списков. Задания этого вида тестов чаще всего имеют форму: «Соедините стрелками соответствующие понятия» или «Установите соответствие».

При конструировании тестовых заданий на установление соответствия необходимо учитывать следующее:

а) число пар, требующих установления соответствия, не должно быть более 10;

б) если перечень данных двух списков не совпадает, то об этом следует упомянуть в инструкции;

в) число элементов в правом столбце может не совпадать с числом элементов в левом столбце (рекомендуется, чтобы число элементов правого столбца было в 2 раза больше, чем число элементов левого столбца).

7) тестовые задания на определение последовательности предполагают продолжение студентом какого-то ряда или нахождение предыдущего ряда. Задания этого вида тестов позволяют проверить усвоение правильной последовательности различных действий, предписаний, плана.

8) тестовые задания на исключение лишнего. В заданиях такого типа обучающимся предлагается список объектов, понятий, названий для нахождения общего между элементами. На основании тестов такого вида обучающиеся выявляют связи и отношения между объектами. Для выполнения заданий на исключение лишнего требуется логические рассуждения.

1.3 Преимущества компьютерного тестирования

Результат оценивания появляется мгновенно, автоматически фиксируется, сохраняется на длительное время.

Количество вариантов теста ограничено лишь размером банка тестов заданий, возможность формирования тестов адаптированных к уровню знаний испытуемого.

Объективность тестовых знаний, как при предъявлении тестовых заданий, так и при подсчете результатов.

Отсутствует необходимость в бумажных носителях и листках ответа, экономия средств и обеспечения секретности.

Использование мультимедиа компонента графических изображений высокого качества обеспечивает правильное и быстрое восприятие, снижает напряжение тестируемого повышает эффективность тестирования, уменьшает усталость во время тестирования каждый тест уникален и не был ранее опубликован.

При создании тестов необходимо учитывать, что компьютерный тест должен сопровождаться подробной инструкцией. Желательно, чтобы в инструкции описывался алгоритм тестирования.

Как уже неоднократно отмечалось, компьютерные тесты должны быть обязательно вариативными. Два рядом сидящих обучающихся должны решать разные задания. Такой подход, на наш взгляд, исключает взаимную консультацию и позволяет не отвлекаться на соседа. При этом повышается надежность тестирования.

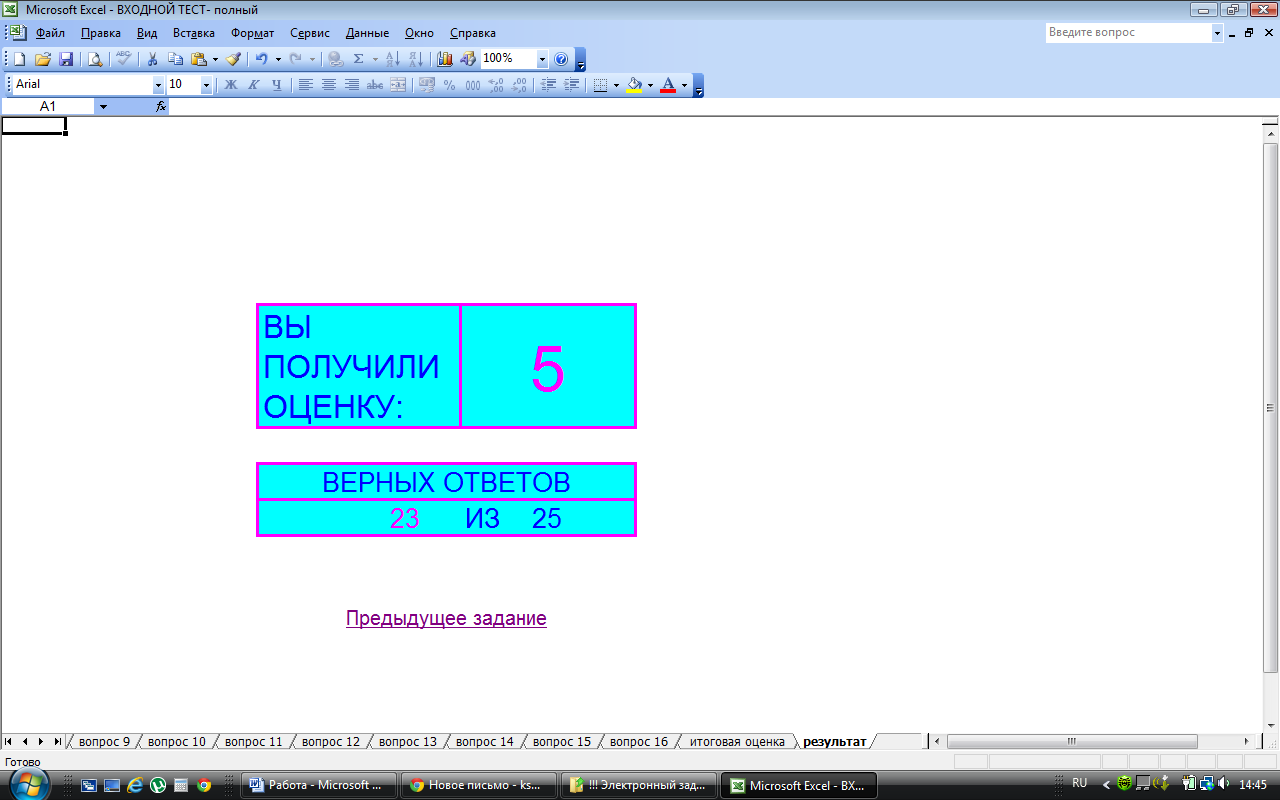

По завершении работы каждому обучающемуся представляется исчерпывающая информация о результатах тестирования. Он получает отметку и ее обоснование (включая и возможность просмотреть все свои ошибки). Подобный подход позволяет исключить любые конфликты, связанные с обсуждением выставленной оценки. Кроме того, проверка по всему изученному материалу, а тест именно так и строится.

Весьма важен алгоритм тестирования с помощью компьютера.

Традиционно используются два алгоритма. Первый алгоритм (назовем его "жестким") предполагает, что обучающемуся предъявляется последовательно одно задание за другим. Возможности вернуться на предыдущее задание учащийся не получает. Однако ему предоставляется выбор минимального набора возможностей: отказаться от решения предъявленного задания; завершить работу с тестом; воспользоваться (если это не противоречит задачам теста) встроенным калькулятором; сразу узнать результат решения каждого задания.

Второй алгоритм (назовем его "мягким") имитирует работу с бумажным вариантом теста. Обучающемуся предлагается решать задания в произвольном порядке, возвращаться к предыдущим и переходить к последующим как с их решением, так и без него. Подобный переход позволяет, кроме всего прочего, и неоднократно исправлять введенные ответы. Результат работы с тестом обучающийся узнает только после того, как он закончил с ним работу.

2. Разработка тестовых форм контроля знаний обучающихся

В данном разделе пойдет речь о применении тестовых форм контроля в нашей творческой группе под руководством преподавателя. Как было сказано выше, что принято использовать два варианта алгоритма тестирования: «жесткий» и «мягкий». В нашем случае для нас более применим второй вариант.

2.1 Возможности программы MS Excel

В качестве средства для создания тестовых форм контроля мы используем функциональные возможности программного пакета Microsoft Office, в частности программу MS Excel, которая является лидером на рынке программ обработки электронных таблиц. К значительным достижениям программы Excel можно отнести появление трехмерных документов (Рабочая книга). В программу Excel встроена удобная подсистема помощи, которая в любой момент готова выдать необходимую справку. Дополнительные возможности программы облегчают решение сложных прикладных задач.

Программа MS Excel позволяет проводить широкий круг сложных вычислений в электронных таблицах, легко и быстро анализировать большой объем данных; а также приобретать навыки записи и редактирования макросов, с целью применения их для часто повторяющихся операций и автоматизации работы.

Данная программа расширяет возможности традиционного обучения, делает учебный процесс более разнообразным, дополняет привычные средства обучения на уроке, помогает улучшить и закрепить получаемые знания, увеличить интерес к различным урокам, позволит обучающемуся самому определять темп изучения материала и выполнения заданий.

«Простые задачи должны решаться просто». Этому постулату как нельзя лучше отвечают вычислительные возможности программы MS Excel, которые без оговорки можно назвать безграничными.

Программа MS Excel (электронные таблицы) предназначена для работы с таблицами данных, преимущественно числовых.

Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения формул для описания связи между значениями различных ячеек. Расчёт по заданным формулам выполняется автоматически. Изменение содержимого какой-либо ячейки приводит к пересчёту значений всех ячеек, которые с ней связаны формульными отношениями и, тем самым, к обновлению всей таблицы в соответствии с изменившимися данными.

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать результаты без проведения расчётов вручную или специального программирования.

Электронные таблицы можно использовать эффективно для:

проведения однотипных расчётов над большими наборами данных;

итоговых вычислений;

решения задач путём подбора значений параметров;

табулирования формул (функций);

обработки результатов экспериментов;

проведение поиска оптимальных значений параметров;

подготовки табличных документов;

построения диаграмм и графиков по имеющимся данным.

Возможности табличного процессора MS Excel позволяют создавать электронные пособия (учебники), состоящие из многих станиц (листов), переходы в которых можно создавать с помощью гиперссылок и кнопок. Данная программа дает возможность создавать и применять в учебном процессе тестирующие системы разных типов: тесты разных уровней сложности, электронные кроссворды.

Интерактивные тесты можно применять на различных этапах урока (вводный, текущий, заключительный инструктаж), на различных этапах контроля (входной, текущий, рубежный, итоговый). Для создания таких тестов не требуется специального программного обеспечения. Пакет MS Office (Excel в частности) имеется на каждом персональном компьютере. Этим объясняется доступность предлагаемой информации.

Интерактивные тесты привлекают внимание обучающихся своим разнообразием, яркостью, возможностью самостоятельно создать мини программу для компьютера, которая не только считает оценку, но и будет применяться на уроках, приобретая практическую значимость для обучающихся.

Создание интерактивных тестов не требует специальных знаний и умений. Простота изготовления тестов дает возможность пробовать свои силы как опытным, так и начинающим пользователям.

2.2 Основные сведения по MS Excel

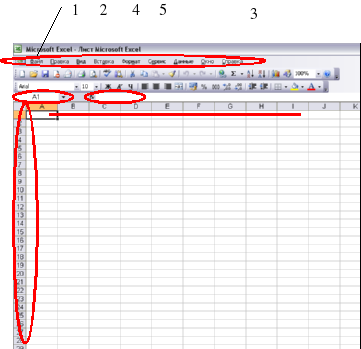

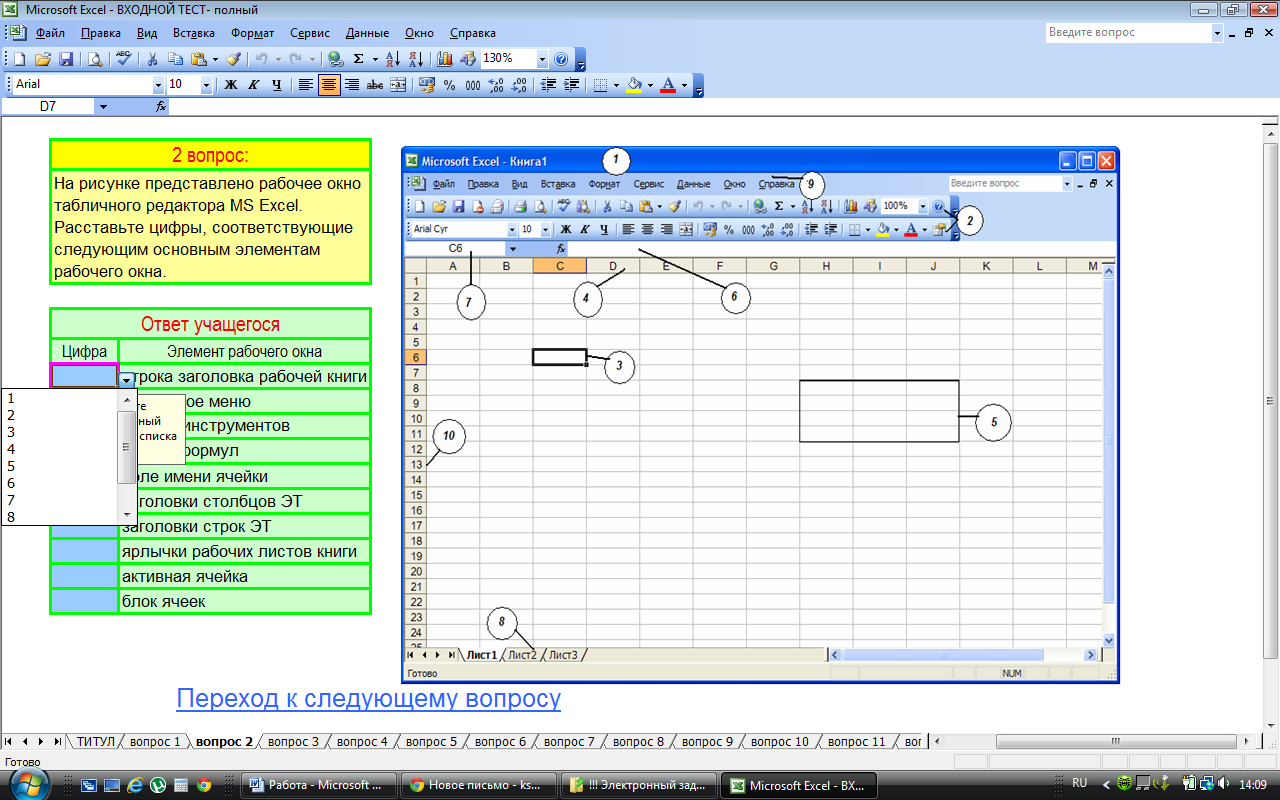

Для создания теста необходимо знать несколько особенностей программы MS Excel, на которые имеются ссылки в данной разработке.

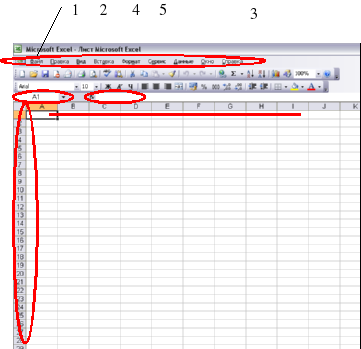

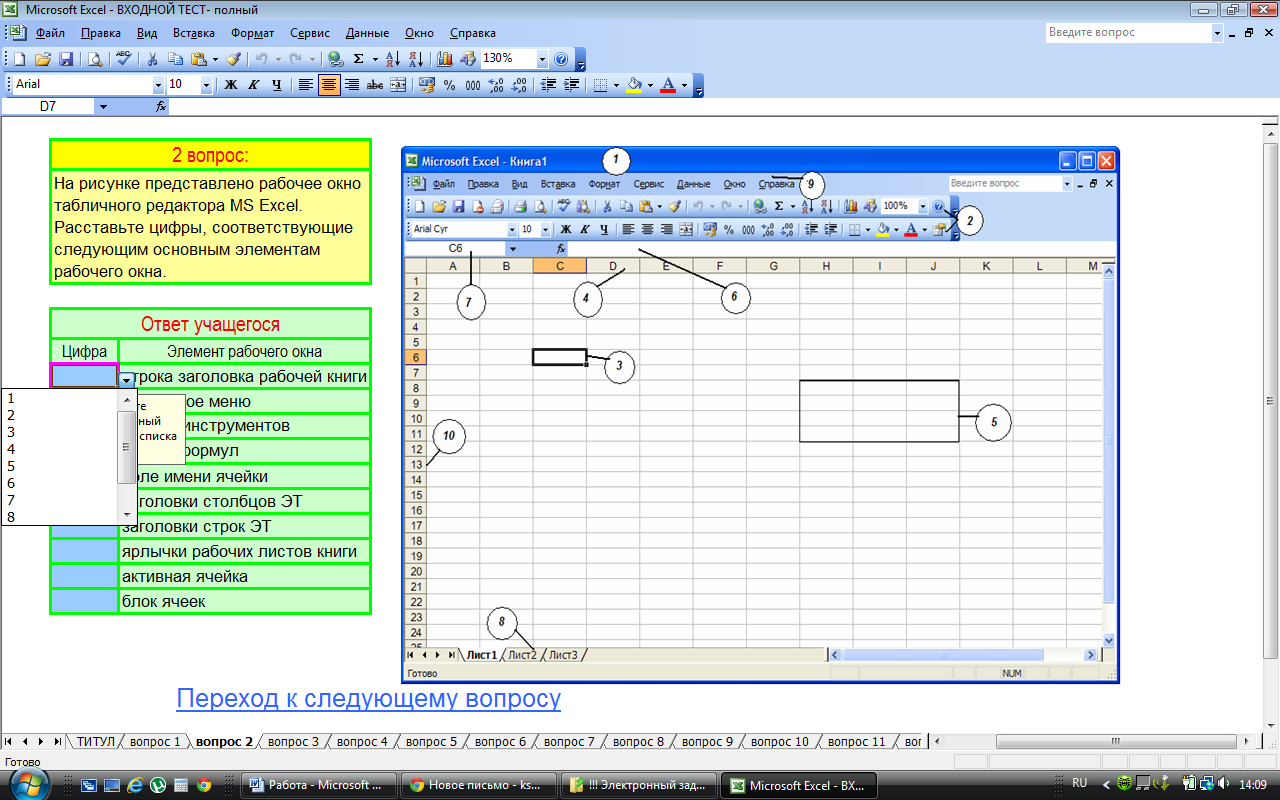

Перечень команд, которые управляют работой Excel, находится в основном меню (Приложение 1. Рис.1,1) Здесь Вы найдете команду Вставка, Данные, Сервис.

Пункты основного меню содержат раскрывающийся список команд, открыть который можно щелкнув левой кнопкой мыши на пункте меню. Так Вы найдете команды Проверка (пункта меню Данные), Лист (пункта меню Вставка), Макрос (пункта меню Сервис).

Каждая ячейка Excel имеет уникальный адрес, состоящий из названия столбца и строки (Приложение 1. Рис.1,2).

Столбцы таблицы Excel обозначаются латинскими буквами (Приложение 1. Рис.1,3), строки цифрами (Приложение 1. Рис.1,4). Обратите внимание, если будете вводить формулы с клавиатуры.

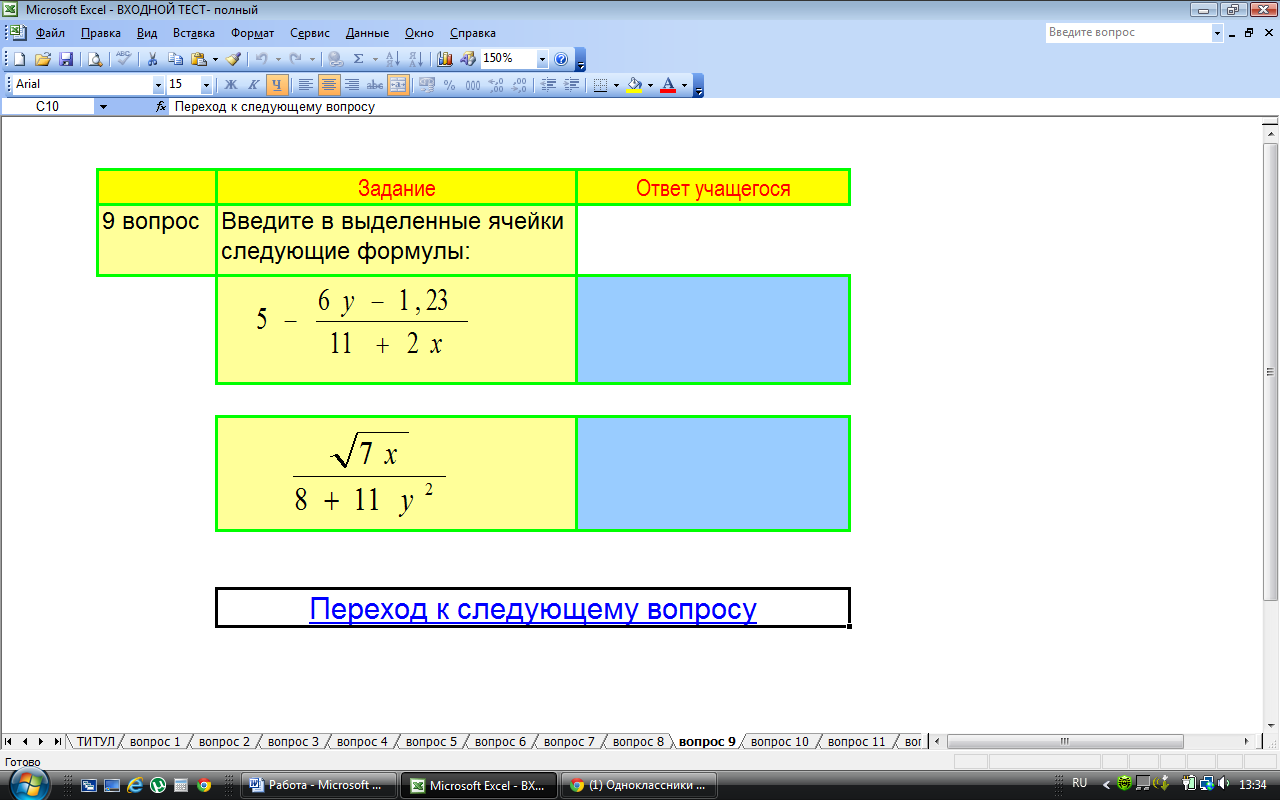

Формулы вводим в строку формул (Приложение 1. Рис.1,5), начиная со знака = (равенства).

Для создания фигуры к тесту воспользуемся панелью инструментов Рисование (находится в нижней части окна Excel), либо пунктом меню Вставка-Рисунок-Автофигуры

2.3 Описание этапов разработки теста с помощью стандартных команд и функций MS Excel

MS Excel содержит набор стандартных функций. Функции – это заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам в указанном порядке. Пользователю необходимо лишь задать имя функции (например, СУММ, ЕСЛИ) и аргументы функции – адреса тех ячеек, которые подлежат обработке (сложению, проверке).

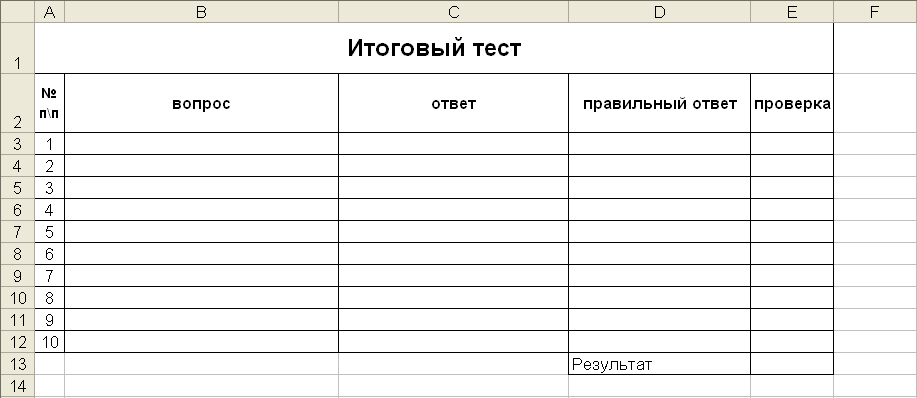

Этапы разработки теста:

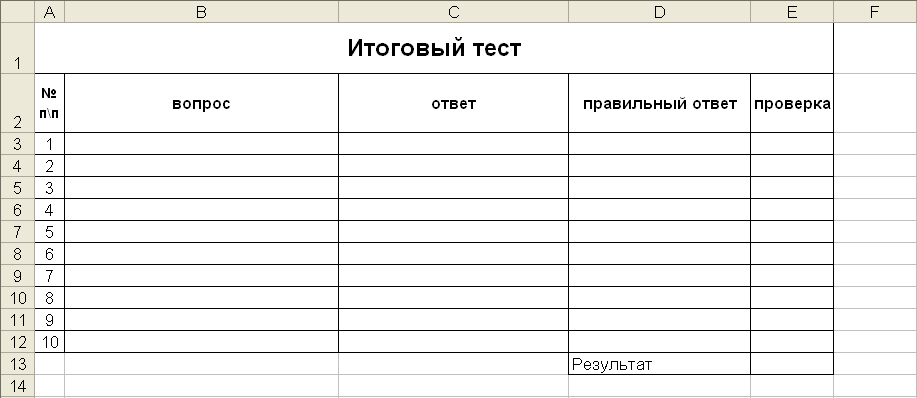

Подготовим таблицу из 5 столбцов (рис.2). В ячейках столбца «Вопрос» вводим вопросы теста. В ячейках столбца «Ответ» вводим варианты ответов, среди которых один верный.

В ячейках столбца «Проверка», используя логическую функцию ЕСЛИ, вводим формулу для проверки ответа.

Используем статистическую функцию СЧЕТЕСЛИ для подсчета количества правильных ответов.

В заключение работы целесообразно скрыть столбцы «Правильный ответ» и «Проверка».

Рассмотрим подробнее каждый этап построения теста.

1 этап. Создание таблицы.

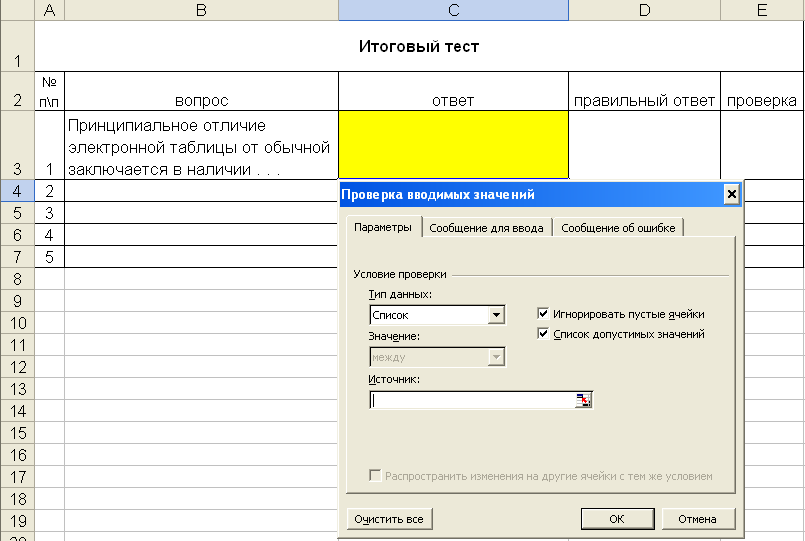

Составим таблицу следующего вида (рис.2)

В ячейки В3:В12 вводим вопросы из приложения 2.

Выполним форматирование таблицы (Формат - Ячейки - выравнивание - переносить по словам).

Рис.2

В ячейку С3 вводим ответ на вопрос №1.

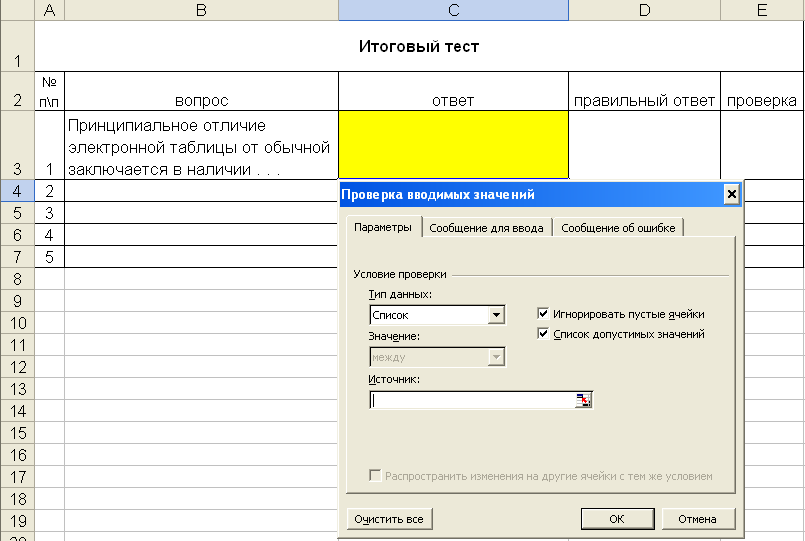

В ыбираем пункт меню Данные – Проверка.

ыбираем пункт меню Данные – Проверка.

Установим Тип данных в положение Список.

В поле Источник (Рис.3) напишем через точку с запятой несколько вариантов ответов (см. приложение 2)

поле Источник (Рис.3) напишем через точку с запятой несколько вариантов ответов (см. приложение 2)

Рис.3

Щелкаем вкладку Сообщения для ввода. Вводим фразу в поле Сообщение: «Выберите правильный ответ из списка».

Щелкаем вкладку Сообщение об ошибке. Вводим фразу в поле Сообщение: «Недопустимый ответ».

Щелкаем ОК.

Щелкните ячейку D3 (ячейка для ввода ответа на вопрос №1).

С помощью автозаполнения заполняем ячейки до конца списка вопросов. Если ответы в ячейках различаются, то после этой процедуры изменяем список ответов через пункт меню Данные – Проверка, который необходимо запускать для каждой ячейки отдельно.

Заполняем ячейки правильных ответов (каждый ответ должен полностью совпадать с одним из введенных в ячейку слева вариантов).

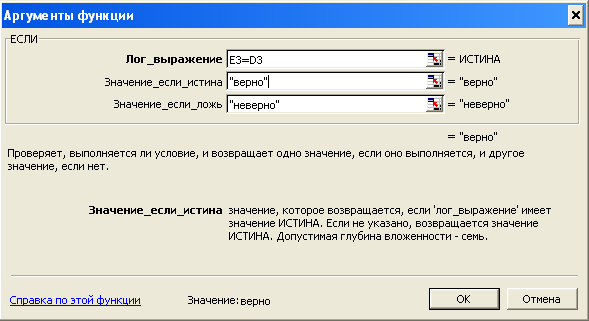

2 этап. Ввод проверяющей формулы

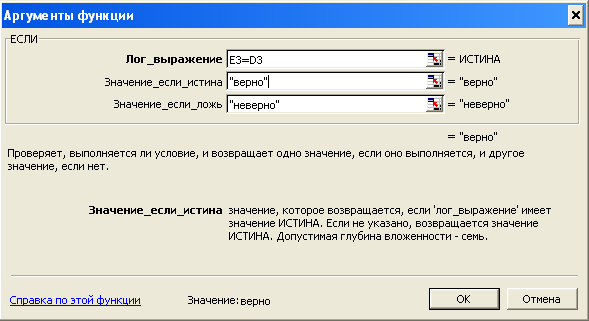

В ячейку Е3 вводим проверяющую формулу:

Выбираем пункт меню Вставка – Функция.

Выбираем категорию Логические. Находим функцию ЕСЛИ. Щелкаем ОК.

В поле Лог_выражение вводим адрес ячейки Е3. Нажимаем =. Вводим адрес ячейки D3 (рис.4)

В поле Значение_если_истина вводим слово «верно» (или балл за правильный ответ 1).

В поле Значение_если_ложь вводим слово «неверно» (или балл за неправильный ответ 0).

Рис.4

Щелкаем ОК.

Применяем автозаполнение для заполнения остальных ячеек столбца.

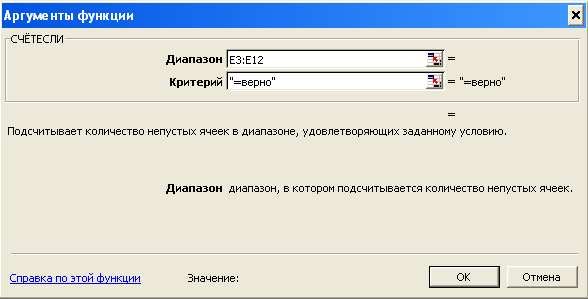

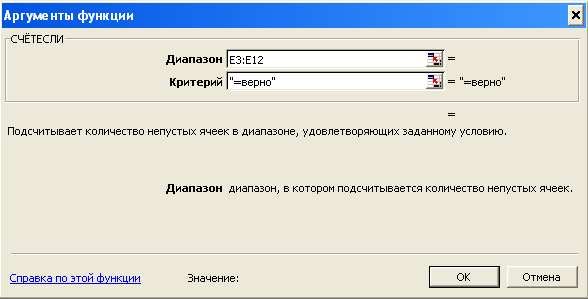

3 этап. Подсчет значений с использованием статистической функции

В ячейке Е13 (ячейка с результатом теста) производим подсчет количества правильных ответов:

Выбираем пункт меню Вставка – Функция.

Выбираем категорию Статистические. Находим функцию СЧЁТЕСЛИ. Щелкаем OK

Щелкаем в поле Диапазон. Выделяем ячейки в столбце Проверка: Е3:Е12

Щелкаем поле Критерий. Вводим «=верно» (рис.5)

Рис.5

Щелкаем ОК.

Выделяем столбец D целиком (щелкаем по букве D в заголовке). В контекстном меню выбираем действие «Скрыть».

Очищаем содержимое ячеек в столбце Ответ (выделив диапазон С3:С12, нажимаем клавишу Delete).

Выполняем форматирование текста, находящегося в таблице (шрифт, заливка и т.д.)

4 этап. Защита теста.

Чтобы исключить возможность подсмотреть правильный вариант ответа необходимо защитить все ячейки листа, кроме тех, в которых обучающиеся будут выбирать ответы из списка, т.е. в данном случае ячейки С3-С12. Для этого необходимо сделать следующее:

Выделяем диапазон ячеек С3:С12.

Выполняем команду Формат – Ячейки.

В диалоговом окне Формат ячеек выбираем вкладку Защита и снимаем галочку Защищаемая ячейка → ОК.

Выполняем команду Сервис – Защита – Защитить лист (можно ввести пароль).

В диалоговом окне Защита листа снимаем галочку с «Выделение заблокированных ячеек».

Вводим пароль для отключения защиты листа и щелкаем ОК.

При необходимости можно, используя представленный алгоритм, разрабатывать тесты в обычном виде: на каждом листе по одному вопросу с вариантами ответов. Алгоритм предполагает возможность оформления теста произвольным образом. Кроме этого, по алгоритму машинные тесты в среде Excel могут создавать не только педагоги, но и сами обучающиеся. Как правило, эта работа выполняется ими охотно, способствуя развитию познавательного интереса к данной теме и предмету в целом.

Заключение

Как было сказано выше, современное образование требует совершенствования использования тестовых форм контроля с учетом внедрения информационных технологий.

В данной работе мы предложили один из видов тестовых заданий. Но как показывают наши исследования и практика существуют разнообразные виды тестовых заданий. Использование предложенных форм тестового контроля знаний имеет широкое распространение в любом образовательном учреждении, где имеются ИКТ, подтверждает свою эффективность и является одним из возможных путей развития обучающихся.

В данной работе нами были решены следующие задачи:

рассмотрены функции, средства и методы контроля знаний обучающихся;

разработан алгоритм создания тестов с использованием средств ИКТ;

представлены виды тестовых заданий по разным дисциплинам;

разработано в электронном виде несколько видов тестовых форм контроля (Приложения 3,4).

Достоинствами компьютерного тестирования являются:

Объективность тестирования: компьютер «беспристрастен» при предъявлении тестовых заданий и подсчете результатов их выполнения.

Удобство фиксации, хранения и представления результатов тестирования, а также возможность их автоматизированной обработки, включая ведение баз данных и статистический анализ.

Удобство реализации процедур индивидуально-ориентированного тестирования.

Возможность создания таких тестовых заданий, которые не могут быть представлены без компьютера, при этом возможно использование графических, динамических, интерактивных и других специфических видов представления тестовых заданий на компьютере.

Тестовый контроль особенно актуален при оценке преподавателем результативности освоения учебного материала. Тесты можно подготовить по всей учебной дисциплине или по отдельной изучаемой теме, а также использовать при повторении. При этом выявляется глубина знаний теоретических вопросов.

MS Excel обладает мощными арсеналом встроенных функций. Открывается возможность составлять свои собственные и комбинировать имеющиеся функции. Наиболее интересными функциями представляются логические, которые в сочетании с функциями обработки текста и арифметическими функциями позволяют создавать интересные тестовые программы для проверки знаний по любому предмету. Такие тесты оценивают работу, выполненную обучающимся, освобождая преподавателя от проверки.

Таким образом, при разумной организации, контролирующие (тестирующие) программы являются весьма эффективным средством контроля знаний обучающихся.

Из всего вышесказанного следует, что создание эффективных компьютерных средств контроля результатов обучения должно обеспечиваться совершенствованием программного и технического обеспечения учебного процесса.

Программа MS Excel расширяет возможности традиционного обучения, делает учебный процесс более разнообразным, дополняет привычные средства обучения на учебном занятии, помогает улучшить и закрепить получаемые знания, увеличить интерес к различным дисциплинам, позволяет обучающемуся самому определять темп изучения материала и выполнения заданий.

Данная программа дает возможность создавать и применять в учебном процессе тестирующие системы разных типов: тесты разных уровней сложности, электронных кроссвордов, задач.

Планируется продолжить изучение программы MS Excel и создать электронный учебник по информатике, включающий теоретический материал, практические задания и контрольную работу.

Список использованной литературы

Альманах «Новые педагогические исследования» №3, 2003 год.// приложение к журналу «Профессиональное образование»,М., ИСОМ, 2003, с.64-72.

Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. НИИ Гособразования. М.:,1991. 36 с.

Аванесов В.С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме: Пособие. М., 1995.

Бочкин А. И. О надежности оценки доли знаний методом тестов с выбором варианта ответа //Информатика и образование. 2002. № 2.

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. М., 1991

Касьянова Н. В. «Создание системы компьютерного контроля как результат новых информационных технологий в обучении», Восточноукраинский Национальный Университет (ВНУ), Украина, г.Луганск // материалы конференции ИТО-2001.

Моисеев В.Б., Усманов В.В., Таранцева К.Р., Пятирублевый Л.Г. «Оценивание результатов тестирования на основе экспертно-аналитических методов». Журнал «Открытое образование», №3, 2001, с.32-36.

Меняев М.Ф. Эффективный самоучитель MS Office XP: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2005.

Ставрова О.Б. Использование компьютеров в школьных проектах. – М.: «Интеллект-Центр». 2006. – 96 с.

Тарасов В. А. Проектирование компьютерных тестов с открытыми ответами //Информатика и образование. 2003. № 1.

Приложения

Приложение 1

Окно MS Excel

Рис. 1

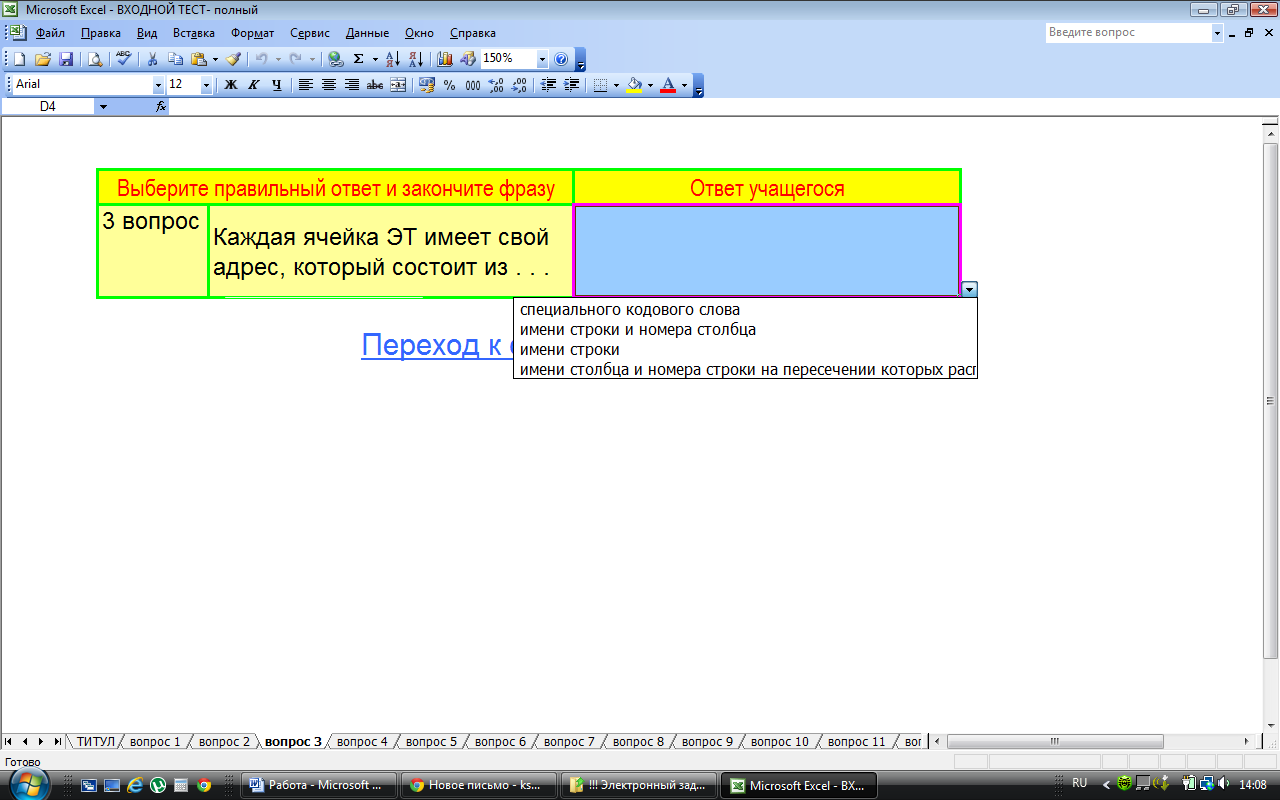

Приложение 2

Вопросы для теста

Выберите правильный ответ.

1. Принципиальное отличие электронной таблицы от обычной заключается в наличии

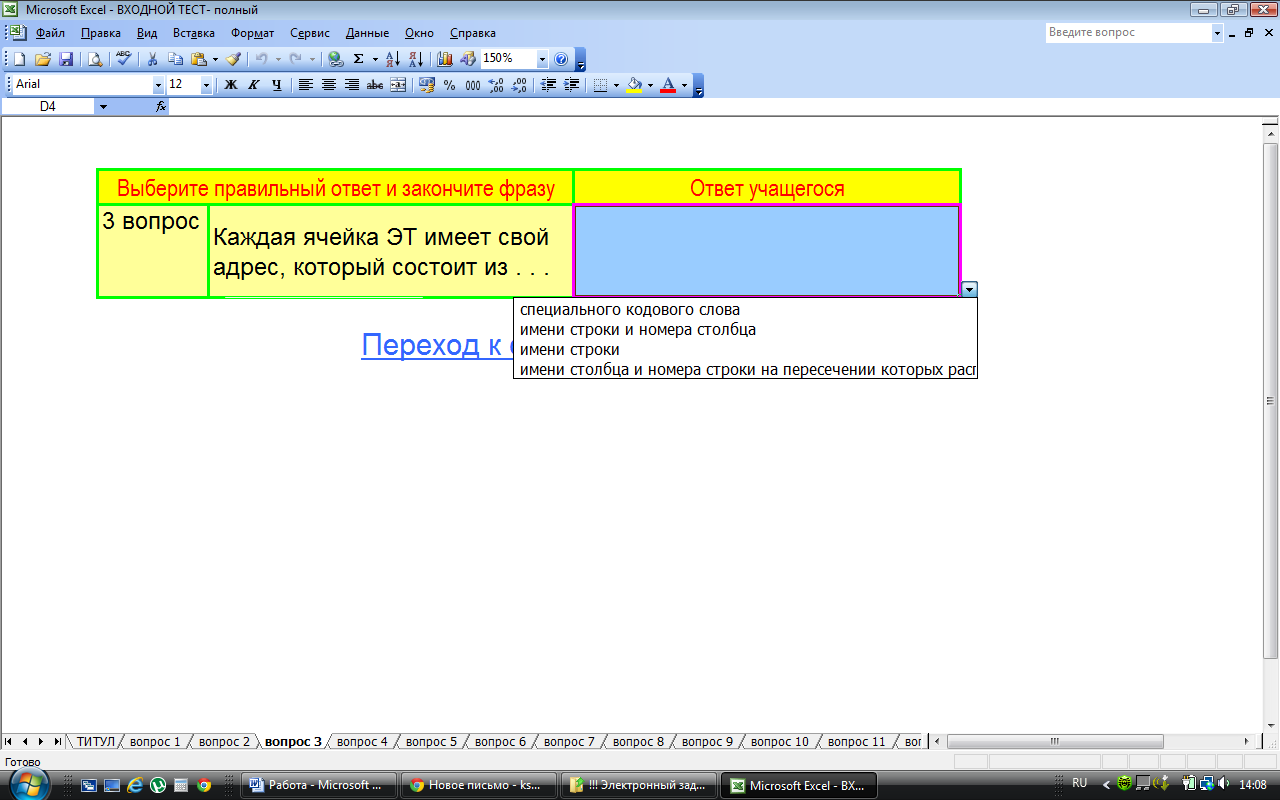

2. Каждая ячейка ЭТ имеет свой адрес, который состоит из . . .

специального кодового слова;

имени строки и номера столбца;

имени строки;

имени столбца и номера строки, на пересечении которых располагается ячейка

3. Адрес ячейки, который указан неверно

4. Знак, используемый в записи абсолютной ссылки на ячейку

5. Графическое представление информации в MS Excel

диаграмма;

таблица;

формула;

ссылка

6. Формула, которая является верной в MS Excel

y=2х2 +25;

=2*х^2+25;

2х2+25=y;

=2*х*2+25

7. Количество ячеек, входящих в диапазон А1:С10

9. Порядок подсчета промежуточных итогов в электронной таблице

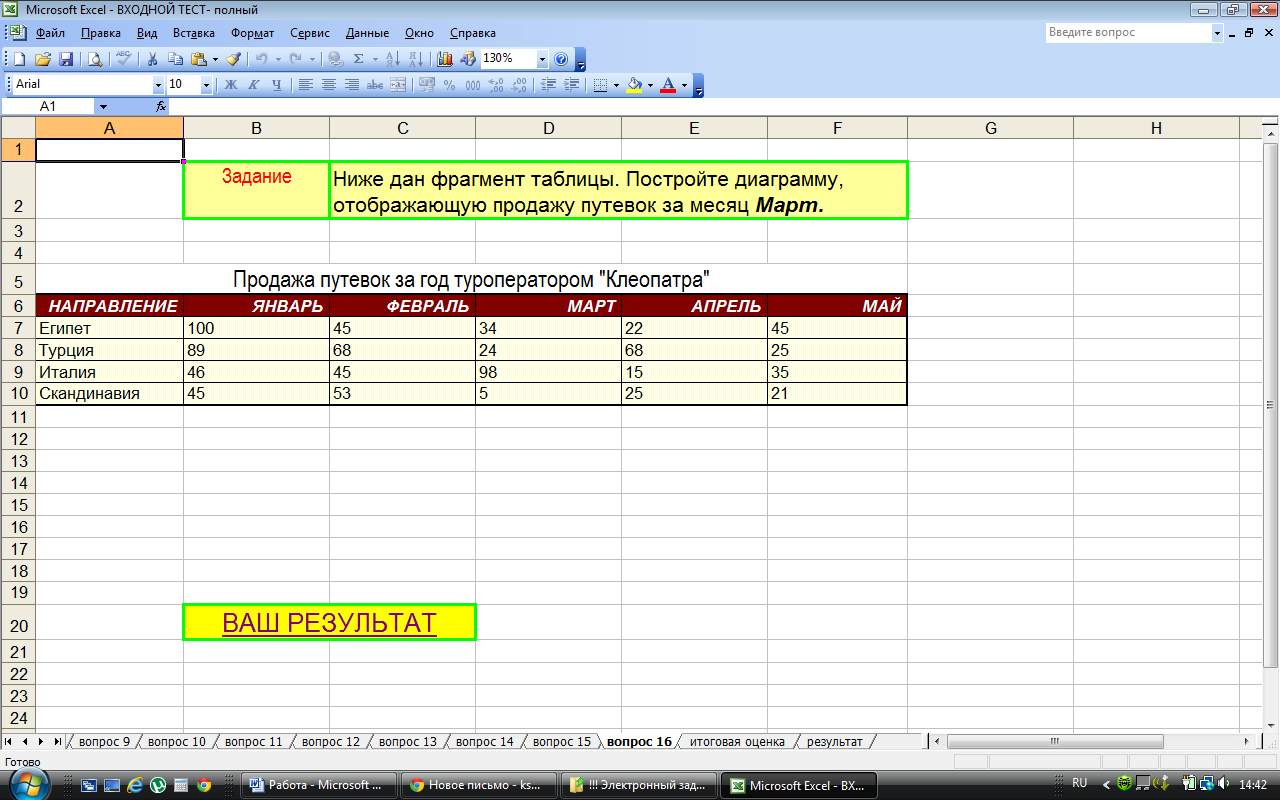

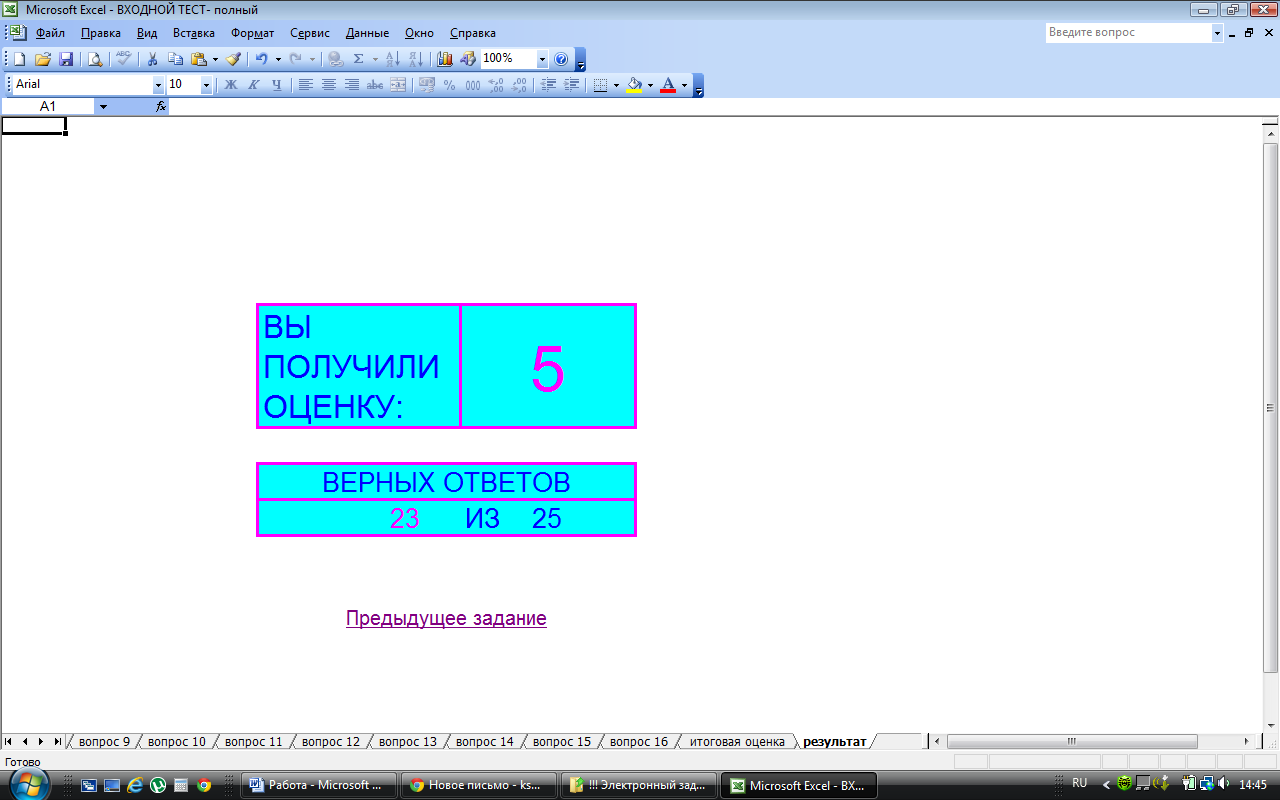

Приложение 3

Образец готового теста

Приложение 4

Результат прохождения теста

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

ыбираем пункт меню Данные – Проверка.

ыбираем пункт меню Данные – Проверка.  поле Источник (Рис.3) напишем через точку с запятой несколько вариантов ответов (см. приложение 2)

поле Источник (Рис.3) напишем через точку с запятой несколько вариантов ответов (см. приложение 2)

Создание контрольно-оценочных средств обучения в программе MS Excel (0.86 MB)

Создание контрольно-оценочных средств обучения в программе MS Excel (0.86 MB)

0

0 2427

2427 89

89 Нравится

0

Нравится

0