После подписания Тильзитского мира авторитет императора Александра I заметно упал. Общественность России негодовала. Правитель, помнивший неудачный пример своего отца Павла I, решил путём новых реформ сгладить накопившееся в обществе недовольство.

Следует отметить, что к 1807 году отношения Александра I и участников Негласного комитета, которые после фактического упразднения Комитета в 1803 году были назначены на высокие посты в министерствах, заметно охладели.

В российском высшем обществе деятельность сподвижников императора считали слишком радикальной, близкой к революционным реформам Франции. Сам Александр I понимал, что после войн Третьей и Четвёртой коалиции и мира в Тильзите, любые проекты, исходящие от этих людей, будут восприняты враждебно.

В итоге большая часть участников Негласного комитета ушла из политики. Император же стал искать человека, способного продолжить реформирование России. Им стал Михаил Михайлович Сперанский.

Благодаря личным качествам (ответственности, преданности идеям служения государству), потрясающей работоспособности (мог работать по 19 часов в сутки), Сперанский быстро сделал карьеру видного государственного чиновника.

Являясь секретарём князя В. П. Кочубея – члена Негласного комитета и будущего министра внутренних дел России – Сперанский принял активное участие в подготовке реформ начала правления Александра I. После личного знакомства с Александром I, который по достоинству оценил выдающиеся способности чиновника, Сперанский постепенно стал приближённым императора.

Он сопровождал Александра I на Эрфуртском конгрессе 1808 года, где состоялось подписание союзного договора между Россией и Францией. Согласно устойчивой легенде, Наполеон Бонапарт, знавший об исключительной роли Сперанского в государственных делах России, в шутку спросил у Александра I: «Не угодно ли Вам, государь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?».

В конце 1808 года Сперанский становится главным советником императора в государственных делах.

В конце 1808 – 1809 годах, по поручению Александра I, он разработал проект реформ, который должен был полностью изменить всю систему управления Россией.

«Введение к уложению государственных законов», такое название получил этот проект. Он был изложением мыслей, идей и намерений не только Сперанского, но и самого государя.

Реформы Александра I

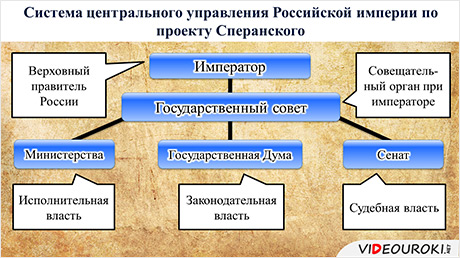

Согласно проекту Сперанского, управление государством должно было осуществляться на основе принципа разделения властей. Однако верховенство монарха над всеми ветвями власти оставалось неизменным.

Совещательным органом при императоре должен был стать Государственный совет, куда правитель мог назначить кого угодно. Через совет правитель взаимодействовал с ветвями власти.

Исполнительную власть осуществляли министерства.

Судебная – принадлежала Сенату.

Законодательная власть, по проекту Сперанского, передавалась в руки нового органа управления – Государственной Думы.

При этом судебная власть была независима от исполнительной. Исполнительная власть была ответственна перед законодательной. Законодательная власть должна была сохранять независимость от иных ветвей власти и служить основным инструментом государственной политики – фактически отражать волю императора.

Государственная Дума должна была стать выборным народным представительным органом.

Система центрального управления Российской империи по проекту Сперанского

Ввиду этого предлагалось наделить политическим и гражданскими правами население России.

При этом основные права дать собственникам. Так как, по мнению Сперанского, участвовать в обсуждении законов мог только тот человек, который знал цену собственности и заботился о её сохранности и преумножении.

Согласно проекту Сперанского, всё население России предлагалось разделить на три сословия. Первое – дворянство. Это сословие обладало всей полнотой гражданских и политических свобод (главное из них преимущественное право избирать и быть избранными). Имело особые права на покупку и владение крепостными.

Второе – «среднее состояние». В это сословие входили купцы, мещане, государственные крестьяне. Они пользовались гражданскими правами. Его представители обладали недвижимой или движимой собственностью, свободой занятий и передвижения, правом на справедливый суд. Обладали правом голоса. Из второго сословия, путём получения личного дворянства можно было перейти в первое.

Третье сословие – «народ рабочий». В это сословие входили помещичьи крестьяне, наёмные рабочие, слуги. Они обладали только частью гражданских прав. Однако могли изменить свой статус и перейти во второе сословие став владельцами собственности.

Сословия России по проекту Сперанского

По реформе Сперанского планировалось ввести в России широкое местное самоуправление трёх ступеней.

В каждой волости (нижняя единица административно-территориального деления России в сельской местности) дворяне и представители государственных крестьян (один от 500 душ) составляли общее собрание – Волостную Думу.

Волостные Думы избирали депутатов для следующей ступени местного самоуправления – Окружной (уездной) Думы.

Окружные Думы выбирали уездное правление и депутатов следующей ступени – Губернской Думы. Те выбирали губернское правление и депутатов в общероссийскую Государственную Думу.

Государственная Дума управлялась канцлером – чиновником, назначаемым императором из трёх представленных Думой кандидатур.

Выборы в Государственную Думу

Но признавая главенство императора над всеми ветвями власти, Сперанский не наделил Государственную Думу широкими полномочиями.

Ввиду этого Дума не имела права законодательной инициативы. Дума не могла самостоятельно выносить на рассмотрение проекты законов.

Одобренные Думой законы вступали в силу только после согласия императора. Так же император всегда мог распустить депутатов и назначить новые выборы. Тем не менее, без рассмотрения Думой ни один закон в стране не мог обрести силу.

Так же Дума устанавливала налоги в государстве. Министры (законодательная власть) несли ответственность перед депутатами Думы за свои решения.

По задумке Сперанского, иные ветви власти должны были быть устроены так же по административно-территориальному принципу и на основе выборности. Так исполнительная власть на местах имела представительства в лице губернских, уездных, волостных управлений. Судебная – губернских, уездных, волостных судов.

Александр I в целом одобрил проект Сперанского. Реализация его планов была намечена на 1810–1811 годы. Сам Сперанский в докладе императору говорил: «если Бог благословит все начинания, то к 1811-му году… Россия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится».

Манифестом от 1 января 1810 года было объявлено о создании Государственного совета – высшего законосовещательного органа Российской империи. Учреждение Госсовета было первым шагом к широким преобразованиям, так как этот орган должен был учредить планы дальнейших реформ.

Государственный совет, по задумке Сперанского, должен был стать проводником новой государственной политики, связующим звеном между императором и ветвями власти. Состав Госсовета назначался императором. Назначение мог получить любой человек. Однако большинство в Совете принадлежало дворянам.

Совету были приданы широкие полномочия.

Все законопроекты должны были проходить через Государственный Совет. В его ведении находились все вопросы, связанные с внутренними реформами. Вопросы внутренней и внешней политики при чрезвычайных обстоятельствах. Совет составлял бюджет, контролировал доходы и расходы государства.

Государственный совет состоял из Государственной канцелярии. Через неё проходили все дела, требовавшие рассмотрения в Государственном совете.

Департаменты отвечали за ту или иную область государственного законодательства. В 1810 году были созданы: Департамент законов. Рассматривал законопроекты в области административно-территориального устройства страны, судопроизводства, налогов, государственного управления.

Департамент гражданских и духовных дел. Рассматривал вопросы о порядке судопроизводства, толковании законов. Дела о получении и лишении дворянства. Имущественные споры. Вопросы об учреждении новых епархий и приходов различных вероисповеданий.

Департамент государственной экономии. Занимался вопросами государственных финансов, торговли, промышленности, народного просвещения.

Департамент военных дел. Рассматривал вопросы военного законодательства. О комплектовании, вооружении и обеспечении армии. О правах, обязанностях и ответственности военнослужащих.

Комиссии. Создавались преимущественно для решения тех или иных задач, не входивших в полномочия департаментов или требовавших быстрого решения. Например, Комиссия составления законов, Комиссия по принятию прошений.

Общее собрание. Состояло из членов департаментов и министров. Его председателем был император. Решения по всем вопросам в департаментах и на общем собрании принималось большинством голосов. Но император, согласно своей воле, мог утвердить и мнение меньшинства.

С учреждением Государственного совета, Сперанский получил должность государственного секретаря – главы Государственной канцелярии.

Через его руки проходила вся документация Государственного совета.

Он стал самым влиятельным чиновником Российской империи. Фактически вторым после императора лицом в государстве.

Сперанским была доведена до логического завершения министерская реформа. В «Общем учреждении министерств» от 25 июня 1811 года устанавливалась в окончательном виде система центральных учреждений государственного управления Россией.

Она состояла из министерств: Военного, Морских сил, Иностранных дел, Внутренних дел, Полиции, Юстиции, Финансов и Народного просвещения.

Система центральных учреждений государственного управления Россией

Главные управления с правами министерств. Главного управления духовных дел иностранных исповеданий. Главного управления путей сообщения. Главного управления ревизии государственных счетов.

Государственное казначейство со статусом центрального учреждения.

В системе министерств окончательно закреплялся принцип единоначалия и разработанная ранее структура, по которой министерства во главе с министрами подразделялись на департаменты во главе с директорами. Департаменты – на отделения во главе с начальниками отделений. Отделения – на столы, руководимые столоначальниками.

Принцип единоначалия в министерской системе

В 1811 году Сперанским был предложен проект по реорганизации Сената по принципу разделения административных и судебных дел. Согласно его положениям, прежний Сенат предлагалось разделить на два отдельных учреждения.

Правительствующий Сенат должен был ведать делами местного управления. В его ведение переходили дела Кабинета министров.

Судебный Сенат стал высшей судебной инстанцией и контролировать все судебные учреждения государства.

С целью совершенствования бюрократического аппарата империи, в 1809 году был издан составленный Сперанским указ «О придворных званиях». Он менял порядок получения званий и привилегий при дворе. Придворные звания стали простыми знаками отличия. Для получения привилегий необходимо было нести государственную службу.

Этот указ был обусловлен тем, что дети знатных дворян получали придворные чины с рождения и, достигнув, определённого возраста, уже имели право занимать высокую должность, которой часто не соответствовали. Или вообще только числились на службе, занимая таким образом вакантные места. Поэтому всем не состоящим на действительной службе представителям этой категории дворян предлагалось в короткие сроки устроиться на действительную службу. Иначе им грозила отставка.

В этом же году был издан указ «О новых правилах производства в чины по гражданской службе». Согласно ему, для получения чина коллежского асессора (соответствовал 8-му классу «Табели о рангах») необходимо было представить диплом об окончании одного из российских университетов или сдать специальный экзамен.

Принятие этого закона объяснялось тем, что по «Табели о рангах» чины можно было получить за выслугу лет. Таким образом, чиновник, который нигде не учился и пошёл на службу как только позволил возраст имел больший чин и привилегии, чем тот, кто закончил обучение и имел большие познания в государственных делах.

В рамках упорядочения финансовой системы России, которая находилась в крайне тяжёлом положении, Сперанским был составлен «План финансов». На его основе были приняты меры по оздоровлению финансов страны. В частности был прекращён выпуск бумажных денег, оставшиеся в обращении ассигнации объявлялись государственным долгом, обеспеченным всем государственным имуществом. Это позволило сдержать их обесценивание.

Сокращались государственные расходы. Финансовая деятельность министерств ставилась под контроль.

Для покрытия нехватки денег в казне были увеличены налоги. Так подушная подать возросла с 1 рубля до трёх. Вводились различные временные налоги и сборы.

Прогрессивным подоходным налогом (сумма налога с дохода зависила от суммы величины дохода помещика) был обложен доход помещиков с их земель (случай для России небывалый). Все эти меры позволили в некоторой степени восстановить финансы России.

Но преобразования, и в особенности проекты реформ Сперанского, вызвали резкую критику правительства со стороны верхов российского общества. В первую очередь эти претензии были направлены в сторону Александра I.

Не желая утрачивать свои сословные привилегии, дворянство обвиняло Сперанского в нарушениях устоев российского общества, посягательствах на самодержавную власть русского монарха, симпатиях к Франции. Последнее сделало отставку Сперанского неминуемой.

Желая сплотить общество перед надвигающейся войной с Наполеоном, Александр I весной 1812 года отстранил Сперанского от государственных дел. Он был сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь.

Причины отставки М.М. Сперанского в 1812 году

Таким образом, проект государственного переустройства Сперанского не был реализован.

Тем не менее, в России была завершена министерская реформа, это позволило создать эффективную систему управления страной. Так же был создан Государственный совет, обладающий законосовещательной инициативой. Успешными были финансовые преобразования.

Но государственный строй России по-прежнему оставался самодержавным. Общественное устройство так же оставалось неизменным.

В то же время проекты реформ Сперанского стали основой для будущих, реализованных планов преобразования Российской империи.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

0

0 10994

10994